«КРАЯ ЗЕМЛИ» Я НЕ УВИДЕЛ

27.11.2012

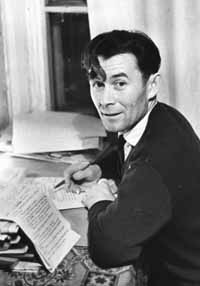

Конкурс «Память газетной строкой»: В день своего 79-летия «КС» объявил конкурс на лучшую публикацию к 80-летию газеты. Первым откликнулся наш бывший коллега Каниф Хакимов: он прислал свои воспоминания.

Конкурс «Память газетной строкой»: В день своего 79-летия «КС» объявил конкурс на лучшую публикацию к 80-летию газеты. Первым откликнулся наш бывший коллега Каниф Хакимов: он прислал свои воспоминания. В октябре 1935 года Каниф с мамой и старшим братом как ссыльная семья репрессированного отца – председателя колхоза прибыл в Магадан. Писать начал рано, еще семиклассником опубликовал свои первые заметки. Он – участник Великой

Отечественной, прослужил шесть с половиной лет.

По воле судьбы Каниф оказался на Чукотке, которой отдал почти восемь лет работы: журналистом – в «Советской Чукотке» и редактором –в «Полярной Звезде» (Чукотский район). Первый его сборник «Письма из бывшего стойбища» – о лоринских оленеводах.

Сейчас он живет в Татарстане. В его творческом активе – десять книг о татарстанских нефтяниках, два издания «о жизни без лекарств». Женат, две дочери – журналистки, три внучки, правнук.

Сегодня «КС» публикует страницы из его первого очерка.

Каниф ХАКИМОВ

ЧУКОТСКИЙ ШОПИНГ

…На Чукотку по решению Секретариата Магаданского обкома КПСС я был направлен в январе 1955 года. Тогда не спросили, на кого остается моя старая, больная из-за сталинской ссылки мать: «Для партии вы нужнее сейчас в газете «Советская Чукотка». Встретили меня хорошо, тем более что ответственный секретарь газеты Борис Рубин был знаком со мной по Колыме. В работу я включился в тот же день – завотделом писем.

Однажды редактор С. Бучарский направил меня в Беринговскую тундру. Из администрации ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) СССР пришла просьба: подготовить фотоочерк о лучших бригадирах-оленеводах анадырского колхоза им. И. Сталина – Экерультыне и Тыгренкеу. Я пошел к председателю колхоза Козлову, показал командировочное удостоверение, чтобы мне дали нарту для поездки в тундру.

– И когда вы хотите вы-ехать? Сейчас же идите в пошивочную мастерскую, вам подберут зимнюю одежду.

На мое изумленное пожимание плечами Козлов сказал:

– Вам подскажут, какую одежду.

Оказывается, в мастерской она уже имелась на любой размер. Меня оставили в одном костюме, облачили в меховые брюки, на ноги натянули чижи-чулки из оленьего меха, на них – торбаса (меховые сапоги), зашнурованные в двух местах. Сверху на меня набросили кухлянку (меховую шубу, мешком пошитую), подпоясали ремнем. На нем на двух тренчиках, параллельно ремню висел большой нож в ножнах. Пока швеи возились со мной, они просили рассказать, к кому я еду, зачем. Они представили пастухов, с кем мне придется жить-почивать две недели.

– Присядьте, – скомандовала швея. – Нож не мешает?

Я согласно кивнул головой. На меня по размеру подобрали пушистый малахай. И сверху на все нахлобучили просторную серую камлейку.

– Это… чтобы в пургу снег не набился в мех.

И выложили на выбор несколько пар рукавиц мехом наружу. Я еще удивился, почему не мехом вовнутрь?

– В тундре убедитесь. Теперь идите в правление, покажитесь Козлову, что он скажет. Потом заплатите деньги в кассу. Хорошо напишите о наших бригадирах.

Козлов встретил меня возгласом:

– Вот и молодцом. Знакомься, это ваш каюр – Семен Григорьевич Красногоров. Договоритесь, когда выезжать. Подскажи корреспонденту, что взять с собой. Не забудь фотоаппарат, – обратился ко мне. – И будь осторожен: в обеих бригадах есть люди с открытой формой туберкулеза. Так что, с Богом!

Красногоров ждал меня у правления колхоза. Собаки, свернувшись калачиком, продолжали ночной сон.

– Вот на них и будем путешествовать. Удивился?

Отвечаю, что на Колыме я еще в четвертом классе имел упряжку из шести собак. Мама купила ее, чтобы из лесу зимой возить хлысты сушняка для отопления.

– Да ты, видать, не новичок на Севере. Тогда давай твой саквояж. Укутаю, чтобы не потерять. Усаживайся сзади, найди, за что можно ухватиться, если упряжка неожиданно дернется.

Так началось мое первое путешествие в будущей круговерти по Чукотке.

Кому-то, вероятно, бескрайняя, с белым саваном тундра покажется такой безжизненной, что не приведи судьба. А я же из рассказов Красногорова о сыновьях-охотниках представил, как они в свои капканы ловят белых песцов, зайцев, лисиц, как волки задирают слабого, отставшего от стада оленя, останками которого питаются евражки, мыши, птицы. В этой первой поездке я обратил внимание, что на моей опушке малахая скопился иней, а у Красногорова опушка – чистая. Он и рассказал, что его опушка из меха росомахи, на который не садится иней. На все другие ворсы он выпадает.

ХОЗЯЙСТВО ТЫГРЕНКЕУ

В бригаде мне не пришлось прибегать к помощи Красногорова. Члены бригады учились в школе, чисто говорили и на русском. Пришли в тундру, туда, где они родились и выросли, на смену своим родителям – потомственным оленеводам. Мне не терпелось быстрее попасть в стадо, но сказали: «Не успеем дойти, как наступит темнота, терпите, у вас много времени, Тыгренкеу придет только утром».

Мне все было ново. Я не мог насмотреться на чоттагын – это все свободное место яранги, кроме полога. В центре его – очаг для огня, на котором готовят пищу, греют воду. Полог – это меховая комната шириной в рост человека, длиной до трех метров, чтобы впритык друг к другу на меховой постели улеглись до семи человек. Для четырех человек бригады – это довольно свободная постель, чтобы спокойно отдохнуть. Стоило удивляться радушию, как нас приняли. Это приятно. Но утром я убедился, что спать тесновато. Подумал, когда нам придется уезжать, бригада свободно вздохнет, обрадуется…

…Когда в котле над очагом забулькала вода, чоттагын наполнился ароматом мяса. Он особенно был приятен, потому что два дня мы были на сухомятке. В яранге нет табуреток, стульев, их роль выполняет высокое изголовье из шкур по длине полога. Каждый получил по эмалированной тарелке, на которую выложили по большому куску оленины. Оставшийся хлеб мы порезали на кусочки, два оставили на утро для Тыгренкеу. Красногоров и пастухи, вооружившись ножами, отрезали по кусочку и аппетитно отправляли в рот. Я последовал их примеру. Такое застолье по простоте своей было сродни выезду за город в воскресные дни, когда без этикета чувствуешь себя в единении с природой. На десерт – свежий чай. Я тяжело встал, поскольку пришлось справляться со своей долей мяса до конца: в тундре не принято оставлять после себя еду. Вышли в лунную ночь тундры. Красота неописуемая, какую видел впервые в жизни: под ногами – белый снег, а все что над ним – сплошная чернота, высвеченная блестками звезд...

ТОНКОСТИ ОЛЕНЕВОДСТВА

Разбудил меня разговор в чоттагыне. Я приподнял завесу полога, слышу: «Эттык!» Это Тыгренкеу, и я поздоровался. Расправившись с чижами, торбасами, вышел на улицу, умылся снегом, утерся носовым платком. Посвежел. В чоттагыне Красногоров:

– Выкладывай бригадиру, зачем приехал, что от него требуется. До завтрака времени хватит.

Тыгренкеу с хитрым прищуром глаз внимательно меня выслушал.

– У нас с Экерультыном уже имеется золотая медаль ВСХВ. Еще, что ли?

– Вот будешь дважды героем, – вставил Красногоров.

– Со дня на день у нас начнется отел оленей. Может, дождетесь? – сказал Тыгренкеу, обращаясь к Красногорову и ко мне.

Красногоров сразу показал на меня – это он решает. Я сказал, что это будет хорошим подарком к моему дню рождения.

– И сколько же вам будет?

– Всего-то двадцать восемь.

– Какой молодой!

Тыгренкеу посвятил меня в тонкости своей работы. Ягель – под толщей снега, оленям приходится много работать копытами, чтобы докопаться до него. Стадо ведут по кругу, в центре которого яранга. Когда радиус круга составит пять, чуть больше, километров, яранга кочует на новое место. Для этого ее разбирают, имущество пакуют, вылавливают транспортных оленей, запрягают их в нарты и переезжают на новое стойбище.

– Это сколько же труда! И все в один день?

Тыгренкеу посмотрел на меня, улыбнулся:

– Зато полтора-два месяца мы живем спокойно. А кто же эту работу за нас делать будет? Она же веками так идет.

– А ночью? Ничего же не видно. Ладно коров выпасают днем, на ночь – они дома. А в стаде почти две тысячи оленей! Никакой ограды, они не разбегутся? Как их собирать?

Тыгренкеу остановился, нагнулся, похлопал руками по бедрам.

– А ноги на что? Пастуха ноги кормят. И собаки нам помогают.

– Сейчас я вас сфотографирую с лайкой. Вы не будете бегать, якобы от усталости присели отдохнуть и собака уставшая рядом…

На обратном пути к стойбищу я заговорил о ночном дежурстве Тыгренкеу.

– Дело привычное, с самого детства в тундре, я же и вырос в яранге. Все как будто так и надо. Ничего особенного в нашей работе нет, только нужно здоровье.

– А что если в ночную я попрошусь к вам в помощники?

Тыгренкеу остановился, оглядел меня изучающе, потом взял за плечи:

– У каждого должна быть своя работа. И больше меня об этом не проси. Какие будут вопросы, я отвечу, но на дежурство не возьму. Вас послали сюда не для этого. Вы должны возвратиться в Анадырь здоровым, чтобы выполнить задание…

Окончание следует

ПОЛЕТ ЧААТА

ПОЛЕТ ЧААТАЭкерультын спросил, может, я желаю проехать на оленьей упряжке. От предложения я не отказался.

– Нарту от яранги повезем к стаду, чтобы сюда не приводить оленя.

Что ж, сказано – сделано. Я впрягся в постромки, Экерультын хотел мне помочь, но я вежливо отказался. Нарты легкие, это не собачьи и не транспортные, а гоночные.

Удивительным для меня стало умение пастухов отличать из стада в полторы-две тысячи голов транспортных оленей. Мне они все казались близнецами. Спросил у Экерультына: в стаде только колхозные олени? Он ответил, что и членов колхоза.

– И вы знаете, какой олень какому человеку принадлежит?

Он улыбнулся и согласно кивул головой.

– Вы сможете поймать из стада транспортных оленей?

В ответ Экерультын снял с плеч чаат, что-то развязал, на ходу взял один конец в левую руку, а в правую – сам чаат. Чуть согнувшись, отступил назад и резко выбросил его вверх. А как он красиво разматывался тонким серпантином! Стадо всколыхнулось, отступило от пойманного оленя. Экерультын не торопился, дал оленю успокоиться и медленно-медленно стал притягивать его к себе. Зрелище, достойное циркового представления!

Упиравшегося всеми копытами оленя угомонили, повели к нартам, Экерультын дал последнюю инструкцию, сунул в руки стимул для подстегивания и управления оленем, подтолкнул сзади. Олень как будто ждал такого сигнала и набрал ровный бег. Он у оленя красив не только на воле, но и в упряжке. Животное словно гарцует и плавно отрывает копыта от снега, будто красуется на удовольствие зрителей. Мне понравилось. Я сделал один круг и вернулся к стаду.

ПО ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ

Экерультын достал трубку, табакерку и не спеша набил трубку. Это был у него, наверное, какой-то ритуал. Раскурив до облака дыма, сказал:

– Если интересно, можешь посмотреть, как важенка телится. Только не делай резких движений. Север интересно устроен. И отел – в самое морозное время. Мы с вами ежимся, а теленку придется лежать на снегу. Видишь, важенка с большим животом, тяжело идет, едва переставляет ноги, осматривается кругом, нет ли опасности.

– Какая может быть опасность? Здесь же пастух, и нет хищного зверя.

– У оленя – животный инстинкт самосохранения. Вот представь, что мы перестали окарауливать стадо, оно разбредется. Олень – дикое животное, поддержание стадности обеспечивается пастухом.

…Тяжело, сантиметр за сантиметром, теленок выходил на свет, вернее, прямо на снег. Над теленком – клубы пара, он задрыгал ножками, силился приподнять головку. Важенка, освободившись, задышала ровно и не без усилий привстала.

– Сейчас она станет ухаживать за теленком, – заметил Экерультын.

Важенка подошла к родному дитя, стала облизывать его. Велико все же материнское чувство и у животных. Минут десять важенка облизывала, мордой переворачивала дитя с боку на бок. У него ни кашля, ни хрипоты. И он, как народившийся слепой котенок, тяжело встал на ноги.

Удивительно устроена природа: теленок попадает на снег, над ним клубы пара. Мать оближет его, «обсушит», а минут через тридцать он с трудом, но уже поднимается на ноги, тянется к вымени.

– Теленок много энергии отдал снегу, но он встал, потому что желание подкормиться берет верх, – комментирует Экерультын. – Потому что он хочет есть, молока хочет. Он не знает, где вымя, но инстинкт подсказывает место, где оно расположено.

И правда, теленок уткнулся мордой в голень мамы и тут же ухватил вымя. Да так жадно присосался.

– Сейчас важенка дождется момента сытости теленка, чтобы он не переел, шагнет и оторвет его от вымени. Потом постоит, пока теленок обнюхает маму, запомнит ее запах. Чтобы ни с кем не спутать… Он запомнил, мама пошла, теленок за ней. Если теленок долго простоит, он может замерзнуть, а мать уходит, чтобы он согревался. Да и окрепнет в ходьбе.

Еще одно существо на «краю земли» зашагало по планете.

Когда бы я еще узнал такую животную правду природы, которая служит Человеку. И с каким же тщанием он должен беречь данное природой! Экерультын оказался на редкость живым собеседником. Он говорил и о физиологии северного оленя. Значит, он в техникуме «не проводил время», а грыз «науку

понимать».

Рождение жизни – беспрерывный процесс. На следующий день к полудню среди «молодежи» стада уже было заметное оживление. Некоторые телята шли не только следом, а и вровень с матерями, иногда обходили их спереди, чтобы перейти на другую сторону. То там, то здесь пара телят начинала заигрывать друг с другом.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ

На обратном пути к яранге я заговорил с Экерультыном, чтобы взял меня в «ночное». И он почти слово в слово повторил сказанное мне накануне Тыгренкеу: что я приехал сюда не пасти стадо, а выполнять порученное дело. Экерультын высказал твердое «нет», чтобы и в дальнейшем не думал испытывать себя в том, что в жизни не обязательно.

– Выпас отнимет столько сил, что без привычки неделю проваляешься в пологе, чему и сам не будешь рад, – убедительно сказал бригадир. – Это во-первых. Конечно, умереть не умрешь, но помучаешься, нам создашь хлопот. Сейчас не надо испытывать, но прошу, как только приедешь, испытай хотя бы пятьдесят раз присесть и привстать. И во-вторых. На вас нижнее белье есть, оно от пота вместе с вашим костюмом промокнет до последней нитки. Здесь постирать негде, в чем будете ходить? Наша одежда веками испытана, когда еще и в помине не было тканого материала. Вы хотите знать, что мы носим? Вместо нижнего белья тонкие кухлянки из неблюя – это молодая шерсть на шкуре молодого полинявшего оленя, она нежная, не ломкая, как мех из шкуры взрослого оленя на твоей кухлянке. Из такого же неблюя и наши кальсоны. Так вот, за ночь они так прополоскаются в поте, что после ночного снимаем, и чум-работница, вывернув их наизнанку, вывешивает на улицу, где они выветриваются, высыхают, наполняются свежим воздухом и готовы для очередного дежурства в стаде – ночью или днем. Заметили, наверное, что у нас нет бани. А наше тело всегда чистое, опрятное, потому что вся грязь с тела переходит на шерсть «рубашки и кальсон» из неблюя. Через сутки чумработница тивигчином сбивает с шерсти все приставшее к ней – и сменное нижнее белье готово к ношению. (Тивигчин – часть рога, распиленного пополам, для сбивания с одежды, обуви снега или пыли. Носится за спиной под ремнем кухлянки.) А что с нами делали в годы активной советизации Севера, приобщения к культуре? Вам, как газетчику, это надо знать. Нас в навигацию завалили белым, как снег, бельем. Заставляли носить «культурное». Носили и… выбрасывали: бань же не было.

…Задание я выполнил. Но «края земли» так и не увидел. Наверное, потому что она – круглая.