ВСПОМИНАЯ МИМОЛЕТОМ…

11.02.2013

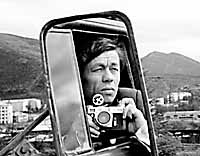

Николай БОБРОВ, ФОТО АВТОРА

Николай БОБРОВ, ФОТО АВТОРАСправка «КС»

Николай Бобров родился 16 января 1934 года в Кронштадте. Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован из Таллина в Поволжье, где прожил с 1942 по 1947 год. В Казахстане после школы рабочей молодежи поступил в Алма-Атинский горно-металлургический институт и защитил диплом горного инженера-геолога в Москве (ВЗПИ, 1960). На Чукотке с 1968 по 1987 год успел побывать в качестве рабочего, геолога, журналиста. Собкором газеты «Советская Чукотка» трудился с 1969 по 1972 год. В 1980 году создал и руководил народной фотостудией «Берингия». В настоящее время живет в Санкт-Петербурге.

ИЗ ГЕОЛОГОВ В СОБКОРЫ

1969 год. Октябрь. Чукотский прииск «Анюйский» с трудом завершает промывку золота. Летом над горными полигонами, словно петергофские фонтаны, взвивались сверкающие струи воды промывочных установок. Сейчас же вокруг техники лед и снег, снег и лед. Печальная и фантастическая сказка. Все это я с жаром описываю в письме подружке. И вдруг, нежданно-негаданно, мое эпистолярное творчество попадает в окружную газету «Советская Чукотка». Более того, из редакции просят писать еще. Я и рад стараться. Уже под руководством знающего человека готовлю и отправляю в Анадырь полноценную корреспонденцию. Так из геолога я превращаюсь в собкора окружной газеты.

Майским днем следующего года в сопровож-дении главного инженера билибинского горно-обогатительного комбината я записывал на магнитофон обязательства бригадиров. Объезжаем один промывочный прибор, другой, третий. Каждая бригада обещает выполнить план добычи драгоценного металла и даже его перекрыть. Глав-инженер хитровато улыбается:

– Посмотрим, что они осенью будут говорить – нагрузка-то нелегкая!

Я же по телефону эти новости сообщаю в газету. Кроме того, магнитофонные записи транслирует магаданское радио. Иногда их повторяет Москва, разумеется, от имени другого автора. Мало того, по копиям пленок руководство комбината в конце промсезона собирается проверить, насколько разошлось желаемое с действительностью…

ДУТЫЙ СОЦИАЛИЗМ

В общем, что геолог, что корреспондент – все едино приходилось мотаться по приискам. В частности, заглядывал и на новый прииск «Омолонский». Природа вокруг чудесная. Замечательно полноводный Омолон. Во всяком случае в те годы самоходные баржи подвозили горнякам технику, продовольствие и строительные материалы. Леса же вокруг реки просто дремучие. Живности много, у речных берегов сохатые прячутся от овода по горло в воде. И комарья – жуть!

Жизнь на прииске бурлила. От нового поселка к новым золотым полигонам новые «Татры» отсыпали новую гравийную дорогу. С большим размахом строились и рабочие общежития – жилья не хватало катастрофически. У меня сохранились фотографии по-своему живописных, слипшихся друг с другом, словно соты, жилых лачуг, образующих целые ряды-улочки. Подобные строения даже сарайчиками не рискнешь назвать, настолько убоги. Мастерили их на скорую руку вновь прибывшие рабочие из чего попало и того, что плохо лежало: каких-то ржавых листов железа, кусков фанеры, обломков досок. Позже я видел подобные строения на многих приисках. На «Полярном» после пожара в одной такой лачуге обнаружили давно пропавшие ценные стройматериалы.

Но суть в другом. Молоденькие учетчицы, присланные из Билибино, с рулетками в руках дотошно измеряли количество квад-ратных метров в каждой такой клетушке и включали их в общую сводку жилых помещений по поселку. Я страшно досадовал, пытаясь критиковать подобную статистику. Однако эти девочки упорно ссылались на действующую инструкцию по учету обеспечения жиль-ем народонаселения. Вот так рождались дутые цифры социализма.

ПРЕКРАСНЫЕ ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ

В преддверии 1971 года меня переводят в Иультинский район. Пуржило и мело во все пределы, света белого не видно. И так – две недели. А потом Эгвекинот встретил нас морозом и солнцем. Здесь пройдут шестнадцать лет жизни, которым я благодарен по сию пору. Прекрасные, пожалуй, лучшие годы.

А началась эгвекинотская жизнь очень забавно. Мой приемный сын, семилетний Мишка, увидев в аэропорту Залив Креста настоящего оленевода в нацио-нальной меховой одежде, закричал на весь зал:

– Папа, смотри, эхвекинот идет!

И в дальнейшем скучать не приходилось. Корреспондентская жизнь всегда в движении, на колесах. Таким образом, я накатал многие сотни километров по зимникам с водителями эгвекинотской автобазы. Особо запомнились два момента.

До мыса Шмидта остается всего несколько десятков километров, но легкая поземка поднимает снежную пыль. Она коварно туманит солнце, и в ней буквально тонет колея зимника, сливаясь с белоснежным настом тундры. Словом, дороги водителю первой машины автобазовской колонны не видно. Едем о-очень медл-е-нно. Плюю на это скучное дело, вылезаю из кабины и выхожу впереди машин. Все равно колеи не видно… Нащупываю ее унтами и делаю шаг вперед, второй, сотню… И так – несколько километров. Затем поземка поутихла, и зимник стал чуть-чуть различим. Худо-бедно, к закату солнца добираемся на дорожной дистанции «110 километр». Там новая проблема. Водители встречной колонны, на радостях возвращения, подвыпили и скатились с полотна зимника, зарывшись по мосты в глубокий снег. Долго мы вытягивали бедолаг. Еще дольше разъезжались – трасса-то однополосная. В снежных заносах вязли и трезвые, а уж… К Ледовитому океану подъезжали уже в ночной темноте, празднично украшенной разноцветьем разы-

гравшихся сполохов полярного сияния.

НАВСТРЕЧУ ПУРГЕ

Другая история. Я – на пассажирском месте в кабине мощного «Урала». В кузове взрывчатка для горняков – ВВ. Следом еще несколько машин. За кабиной – февраль, темно и хорошая пурга. Едем по знаменитой иультинской трассе, построенной на костях зэков ЧукотЛага. Несмотря на снежные заносы, дорога почти проходима. В параллель ей, лишь изредка различимая среди снежных порывов, тянется высоковольтная ЛЭП. Хороший ориентир до самого Иультина.

Так и едем навстречу пурге. Водитель ведет машину очень осторожно, правильнее сказать, бережно. Размеренная езда укачивает, струи снежинок, косо налетая, бьются в переднее стекло, а в свете фар, кажется, они летят прямо под машину, словно приподнимая ее… Происходящее вгоняет в некий гипнотический транс, с которым приходит чувство, что мы на бреющем полете плавно влетаем прямо в небо. Жутковато-фантастическое ощущение, сохранившееся на всю последующую жизнь.

За иультинским перевалом, наоборот, пурги нет как нет. Внизу, в долине, мерцает целое море огней большого горняцкого поселка. От них в морозную вышину вонзаются высокие столбы света. Прекрасно! Снова чудит природа! Впрочем, нам нужен склад ВВ, где нашу автоколонну уже ждут. Недолгая разгрузка – и все мы, вновь прибывшие, гуськом по глубоким снежным тропам отправляемся прямиком к автобазовской гостинице. Здесь, почти в двухстах километрах за полярным кругом, тепло, уютно и хрустящие, белоснежные постели. Хо-оро-ошо!

А РАЙОН СЧИТАЛСЯ ПЕРЕДОВЫМ…

Корреспондентская судьба по определению чревата неприятностями с власти предержащими. В тот раз, сидя в Эгвекиноте, я готовил отчет об очередной районной партконференции в окружную газету. Разумеется, пользуясь материалами райкома. Анадырская редакция, не предупредив, «наградила» мой скромный труд аншлаговым заголовком «А район считался передовым…». Что тут началось! Райкомовцы не разговаривают, дружно сторонятся и заседание бюро райкома начинают с разбора моего «поступка». Главное обвинение – что вынес мусор из дому. В ответ кое-как оправдываюсь, а больше молчу как рыба, не подставлять же редакцию. Просто не мог сказать, что в авторском изложении в статье подчеркивалась роль самого райкома партии в анализе состояния района, но газета выдала иной, отредактированный для своей выгоды материал.

А уже на улице, озираясь, ко мне подходит человек, представляясь каким-то бухгалтером, крепко жмет руку: «Спасибо, наконец-то

хоть один сказал правду!..». Я опять мычу что-то в ответ, но на душе уже приятно.

О «ХВОСТАХ», ПЕСКАХ И КИСЛОРОДЕ

Конечно, приезд собкора, допустим, на тот же крупнейший Полярнинский ГОК (горно-обогатительный комбинат) – дело серьезное. Когда план выполнялся и перевыполнялся, с тобой считались, но и то чуть свысока. А уж при отставании от производственного графика к руководству комбината было не подступиться, чтобы собрать материал для газеты. Приходилось вести настоящие расследования. Горняки ссылались то на погоду, то на автобазу, то на строителей. Бегал меж сторонами конфликта как заяц: с полигона – в контору, потом к добытчикам золота. Туда-сюда-обратно. А дело в том, что строительство кислородной станции застопорилось, на безлюдной стройплощадке торчали из-под снега только бетонные сваи. Работа на земле остановилась. Зато в воздухе самолеты нескончаемой чередой перевозили из Магадана на берег Ледовитого океана жизненно важный кислород! Золотой кислород получался.

– А им что? Не свои же деньги платят! – возмущались начальством рабочие в разговоре с газетчиком.

Очередную депешу в редакцию так и назвал: «Кислород по воздуху». Напечатала ее и областная газета «Магаданская правда». Не скоро, но стройка все-таки ожила. Впрочем, вовсе не уверен, что в этом была какая-то заслуга корреспондента. Скорее всего, сама жизнь заставила сдвинуть с места это мертвое дело. А газетная публикация лишь немного его подтолкнула.

И подобных примеров авральной и показушной работы на строительстве социализма на Чукотке не счесть. Если хотите, вот еще несколько примеров, за достоверность которых готов отвечать головой, потому что видел собственными глазами.

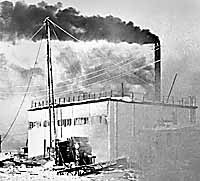

Очередная стройка социализма – летняя обогатительная фабрика на прииске «Ленинградский». Помню, как замминистра цветной металлургии (кстати, мой тезка, Николай Николаевич, а вот фамилию, извините, подзабыл) яростно стучал кулаком по столу: «Из Москвы буду каждый день звонить – стране нужно золото!». А какой ценой – ему видно было не важно.

Только представьте картинку. Берег Ледовитого океана, на календаре – 1 июля, идет снег, и это нормальное явление. Хотя пару дней назад здесь загорали под жарким полярным солнцем. А в сентябре – точно уже зима. Чтобы успеть закончить строительство к сроку, стройматериалы во-зили вертолетами. Металлический каркас скоренько обколачивали легкими асбестовыми гофрированными плитами. С дырами на углах. Внутрь строения загоняли обычный промприбор и вели промывку супербогатейших золотоносных песков, в морозном декабре! Условия труда были ужасные – их просто не было. Огромным ледяным айсбергом выглядело сие «социалистическое обогащение» посреди чукотской зимы. «Хвосты» – остатки пород, промытых варварским способом, – впоследствии оказались богаче драгоценным металлом, чем его содержание на разрабатываемых летом открытых полигонах. Старателям, которым достались «хвосты», весьма крупно повезло: легкая и дешевая промывка, золота полно и заработки сверхотличные. Сегодня так и хочется спросить: а кого же в ту бригаду включали? Не иначе как отборных «добровольцев». Явно коррупционная история.

Всей правды, конечно, не мог написать, цензура не пропустила бы. И так в редакции кое-кто возмущался: « Ты что, министра вздумал критиковать?!» Злюсь и я: «А что, нельзя?!» Коллеги переглянулись. Не помню, чем закончилась перепалка. Вряд ли публикацией…

То, о чем нельзя было написать в газете, порой звучало в доверительных беседах. Октябрь 1971 года. Какой-то слет передовиков или профсоюзная кон-ференция. В маленькой комнатке коммунальной двушки у меня в гостях сидит Кондрат Троцюк, знаменитый орденоносный бригадир горняков. Горько, глубоко вздыхает: «Хороша у нас власть, Николай Николаевич, но маленький пулемет при себе носить надо бы…»

КАК МЕНЯ НЕ ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ПАРТИИ

А вот случай из партийной жизни собкора. Ведь взяли меня в собственные корреспонденты, поскольку был коммунистом. Однажды я легкомысленно провинился в личной жизни. И в нашу парторганизацию поступил донос из Билибино. Донос от коллеги. Нужно заметить, обычное дело по тем временам. На партсобрании шофер редакции поддерживает редактора: исключить Боброва из партии. Все нехотя поддерживают – так положено было.

Зато главный редактор окружной газеты, между прочим член окружкома партии, взрывается: «Как? Моего собкора будут разбирать в нижестоящей организации?! Не позволим!» И меня вызывают в Анадырь. Заседание бюро окружкома партии. Допрашивают, в чем дело. Кручусь в ответах, не говоря об истинных причинах, чтобы не подставить другого человека. Заседание длится долго. Наконец, выносится решение: выговор без занесения в личное дело!

Жившие при социализме поймут, почему все выходящие после заседания поздравляли меня со счастливым его окончанием. Поскольку подобные истории нередко заканчивались исключением из партии и, как следствие, даже инфарктом. Ведь, например, для любого руководителя беспартийность при социализме означала крушение карьеры, а то и всей жизни.

Продолжение следует

ОТБИТОЕ В БОЮ КОПЬЕ И ДОБРОВОЛЬНАЯ СМЕРТЬ

И после собкорства я не прерывал связи с анадырскими и магаданскими газетами, радио и телевидением. Работал с ними как внештатный корреспондент. Как-то раз под этой маркой удалось вырваться на корализацию оленей в верховья реки Танюрер. Там обычно зимовали стада совхоза «Полярник».

Стояла солнечная чукотская весна 1974 года. К слову, в эти места коллективизация пришла совсем недавно. Единоличные стада, в том числе знаменитого Алеля, паслись здесь еще в 1958 году. Это из его оленей совхоз сделал племенное стадо, которое выпасала пятая бригада. Руководил ею славный оленевод Омрынкау. Впрочем, я больше сдружился с его двоюродным братом Валерием Кеутегиным. С этим хорошим парнем мы познакомились еще три года назад, с тех пор поддерживали взаимно теплые, доверительные отношения. Как-то раз Валера попросил у меня записную книжку, чтобы написать письмо любимой девушке, своей будущей супруге. Пишет, старается. А рядом лежит настоящее копье с бронзовой инкрустацией. Я попросил рассказать историю древнего оружия. Но ответил сидевший рядом бригадир. Ответил коротко и сдержанно. Мол, досталось предкам во время войны с якутами… И все. Жаль! К тому же и мой старенький «Зенит», и просроченная фотопленка красоту бронзового узора не отразили.

Другая картинка чукотского своеобразия. Весенняя корализация в конергинской тундре, кажется, в 1980 году. В стойбище собралось полно гостей, прибывших на вездеходах: руководство совхоза, коральщики, медики флюороотряда, работники «Смешторга»… День наполнен трудом, а вечером все спокойно укладываются на заслуженный ночлег. Все как обычно.

Утром же тундровики вдруг просят директора послать вездеход за стариком. Он, мол, там, недалеко. И показывают на восток. Директор не сразу понимает, в чем дело. Жители стойбища терпеливо растолковывают, мол, престарелый оленевод работать уже не мог, а дармо-едом не хотел быть. Поэтому, согласно обычаям предков, предпочел уйти в мир иной, к верхним людям... Выходит, жители яранг знали, зачем старик вечером уехал и куда. Знали и молчали до самого рассвета. А утро было каким-то умиротворенно тихим и светлым.

Меня, к сожалению, с фотоаппаратом в ту невеселую поездку не взяли, мол, черте что еще напишет. Когда же через час вездеход вернулся, я сумел сфотографировать только толпу, уносящую покойного в его ярангу. Потом уже техник из флю-ороотряда, очевидец той самой поездки, рассказывал, что старика нашли на пригорке. Приспособив к нарте тяжелый груз, он опрокинул ее... Повесился на собственной нарте. Две пачки сигарет выкурил перед этим. А своих оленей, мокоров, заранее отпустил домой.

ЖИЗНЬ ПОД ПАРТИЙНЫМ НАДЗОРОМ

Таким образом, еще в начале 70-х годов прошлого века жизнь в тундре изобиловала причудливой смесью вековых традиций и социалистической современности. В каталоге моего, не побоюсь утверждать, богатого чукотского фотоархива есть коробка №6. На ней написано «Советский образ жизни, активы, ветераны, субботники», а внутри 713 негативов, упакованных в 47 пакетов. Вот названия нескольких: «Гости с Ямала», «Ветераны труда…», «Вечер встречи с ветеранами войны в РДК», «Слет ДНД» (добровольная народная дружина), «Слет наставников», «Подписание договора о социалистическом соревновании с Шмидтовским рай-оном»… Кандидат в депутаты, сами депутаты, члены райкома комсомола… Всего не перечесть. В общем, ознакомившись только с названиями коробок можно понять, насколько насыщена была общественная жизнь. Правда, организацией таковой занимались отделы партийной пропаганды: обкомов, горкомов, райкомов, парткомов КПСС. И тут количество порой формальных дел переходило в «мертвечину» канцелярщины. И последняя давила жизнь. Расскажу из опыта народной фотостудии «Берингия», которую имел честь возглавлять до переезда в Ленинград.

Для начала короткая справка. Двадцатого ноября 1980 года фотолюбители поселков Эгвекинот и Озерный объединились для совместного творчества. Вскоре одну за другой мы стали выдавать фотовыставки. Коллективные и персональные. Руководство района, в частности председатель райсовета Базик Магомедович Добриев, заведующая отделом культуры Зоя Ивановна Важенина, заведующая Домом культуры Нина Захаровна Яткаркина, достойно оценило инициативу людей. Нам предоставили полуподвальное помещение в жилой пятиэтажке «Арктика», выделили оборудование, аппаратуру, дали химикаты. Словом, работайте люди, творите.

С Чукотки работы берингийцев полетели по стране и даже за рубеж. Однако, когда клуб во время партийной конференции выставил скромную обнаженную натуру, ее потребовали немедленно снять в первом же перерыве между заседаниями партийцев. «Низзя» царствовало в стране, и в этом была немалая доля неприкрытого ханжества.

И все же человеческое не убить никакими запретами, и мы старались жить полноценной жизнью!

Вернусь, однако, к жизни собкора. Благодаря газете мне посчастливилось повстречаться с удивительными и просто замечательными людьми. О таких и писать, и рассказывать было очень интересно. И как же приятно, когда следовал ответный искренний отклик героев твоих публикаций. А если и коллеги оценят твои старания, то это особенно греет душу, дает силы работать дальше...

И после собкорства я не прерывал связи с анадырскими и магаданскими газетами, радио и телевидением. Работал с ними как внештатный корреспондент. Как-то раз под этой маркой удалось вырваться на корализацию оленей в верховья реки Танюрер. Там обычно зимовали стада совхоза «Полярник».

Стояла солнечная чукотская весна 1974 года. К слову, в эти места коллективизация пришла совсем недавно. Единоличные стада, в том числе знаменитого Алеля, паслись здесь еще в 1958 году. Это из его оленей совхоз сделал племенное стадо, которое выпасала пятая бригада. Руководил ею славный оленевод Омрынкау. Впрочем, я больше сдружился с его двоюродным братом Валерием Кеутегиным. С этим хорошим парнем мы познакомились еще три года назад, с тех пор поддерживали взаимно теплые, доверительные отношения. Как-то раз Валера попросил у меня записную книжку, чтобы написать письмо любимой девушке, своей будущей супруге. Пишет, старается. А рядом лежит настоящее копье с бронзовой инкрустацией. Я попросил рассказать историю древнего оружия. Но ответил сидевший рядом бригадир. Ответил коротко и сдержанно. Мол, досталось предкам во время войны с якутами… И все. Жаль! К тому же и мой старенький «Зенит», и просроченная фотопленка красоту бронзового узора не отразили.

Другая картинка чукотского своеобразия. Весенняя корализация в конергинской тундре, кажется, в 1980 году. В стойбище собралось полно гостей, прибывших на вездеходах: руководство совхоза, коральщики, медики флюороотряда, работники «Смешторга»… День наполнен трудом, а вечером все спокойно укладываются на заслуженный ночлег. Все как обычно.

Утром же тундровики вдруг просят директора послать вездеход за стариком. Он, мол, там, недалеко. И показывают на восток. Директор не сразу понимает, в чем дело. Жители стойбища терпеливо растолковывают, мол, престарелый оленевод работать уже не мог, а дармо-едом не хотел быть. Поэтому, согласно обычаям предков, предпочел уйти в мир иной, к верхним людям... Выходит, жители яранг знали, зачем старик вечером уехал и куда. Знали и молчали до самого рассвета. А утро было каким-то умиротворенно тихим и светлым.

Меня, к сожалению, с фотоаппаратом в ту невеселую поездку не взяли, мол, черте что еще напишет. Когда же через час вездеход вернулся, я сумел сфотографировать только толпу, уносящую покойного в его ярангу. Потом уже техник из флю-ороотряда, очевидец той самой поездки, рассказывал, что старика нашли на пригорке. Приспособив к нарте тяжелый груз, он опрокинул ее... Повесился на собственной нарте. Две пачки сигарет выкурил перед этим. А своих оленей, мокоров, заранее отпустил домой.

ЖИЗНЬ ПОД ПАРТИЙНЫМ НАДЗОРОМ

Таким образом, еще в начале 70-х годов прошлого века жизнь в тундре изобиловала причудливой смесью вековых традиций и социалистической современности. В каталоге моего, не побоюсь утверждать, богатого чукотского фотоархива есть коробка №6. На ней написано «Советский образ жизни, активы, ветераны, субботники», а внутри 713 негативов, упакованных в 47 пакетов. Вот названия нескольких: «Гости с Ямала», «Ветераны труда…», «Вечер встречи с ветеранами войны в РДК», «Слет ДНД» (добровольная народная дружина), «Слет наставников», «Подписание договора о социалистическом соревновании с Шмидтовским рай-оном»… Кандидат в депутаты, сами депутаты, члены райкома комсомола… Всего не перечесть. В общем, ознакомившись только с названиями коробок можно понять, насколько насыщена была общественная жизнь. Правда, организацией таковой занимались отделы партийной пропаганды: обкомов, горкомов, райкомов, парткомов КПСС. И тут количество порой формальных дел переходило в «мертвечину» канцелярщины. И последняя давила жизнь. Расскажу из опыта народной фотостудии «Берингия», которую имел честь возглавлять до переезда в Ленинград.

Для начала короткая справка. Двадцатого ноября 1980 года фотолюбители поселков Эгвекинот и Озерный объединились для совместного творчества. Вскоре одну за другой мы стали выдавать фотовыставки. Коллективные и персональные. Руководство района, в частности председатель райсовета Базик Магомедович Добриев, заведующая отделом культуры Зоя Ивановна Важенина, заведующая Домом культуры Нина Захаровна Яткаркина, достойно оценило инициативу людей. Нам предоставили полуподвальное помещение в жилой пятиэтажке «Арктика», выделили оборудование, аппаратуру, дали химикаты. Словом, работайте люди, творите.

С Чукотки работы берингийцев полетели по стране и даже за рубеж. Однако, когда клуб во время партийной конференции выставил скромную обнаженную натуру, ее потребовали немедленно снять в первом же перерыве между заседаниями партийцев. «Низзя» царствовало в стране, и в этом была немалая доля неприкрытого ханжества.

И все же человеческое не убить никакими запретами, и мы старались жить полноценной жизнью!

Вернусь, однако, к жизни собкора. Благодаря газете мне посчастливилось повстречаться с удивительными и просто замечательными людьми. О таких и писать, и рассказывать было очень интересно. И как же приятно, когда следовал ответный искренний отклик героев твоих публикаций. А если и коллеги оценят твои старания, то это особенно греет душу, дает силы работать дальше...

Два слова о фотографии

От автора: «Убежден, что снимки, как и все истинные ценности, со временем становятся просто бесценными. И сегодня я получаю регулярно письма через сайт с просьбами: «есть ли у вас фотография моей мамы, родственника, бабушки…», «…что можете сказать об Анне Матвеевне Мельниковой, я ее внучка». Трудно вспомнить и найти лицо человека из далекого прошлого в огромном архиве среди тысячи негативов, собранных за многие годы. И, признаюсь, мне ужасно приятно, что в свое время не зря потратил столько времени на составление каталога негативов. Только благодаря ему нашлась фотография славного бухгалтера из Амгуэмы. И в Уэлькале впервые увидели портрет родной бабушки, изображений которой больше не сохранилось. Фотография из Уэлена стала последней памятью для родственников об энергичном председателе поссовета, трагически погибшей с мужем в автокатастрофе где-то на юге…».

От редакции: «Без преувеличения, фотоархив, напрямую связанный с историей Чукотки, который собрал и бережно сохранил Николай Николаевич Бобров, является уникальным. Немаловажно, что каждый из многих тысяч негативов подписан и имеет наглядное оцифрованное сопровождение. Жаль, что окружной музей до сих пор не заинтересовался, несмотря на предложения автора о сотрудничестве, столь ценным документальным свидетельством своего времени».

От редакции: «Без преувеличения, фотоархив, напрямую связанный с историей Чукотки, который собрал и бережно сохранил Николай Николаевич Бобров, является уникальным. Немаловажно, что каждый из многих тысяч негативов подписан и имеет наглядное оцифрованное сопровождение. Жаль, что окружной музей до сих пор не заинтересовался, несмотря на предложения автора о сотрудничестве, столь ценным документальным свидетельством своего времени».

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>