Воздушная дорога жизни

14.02.2025

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

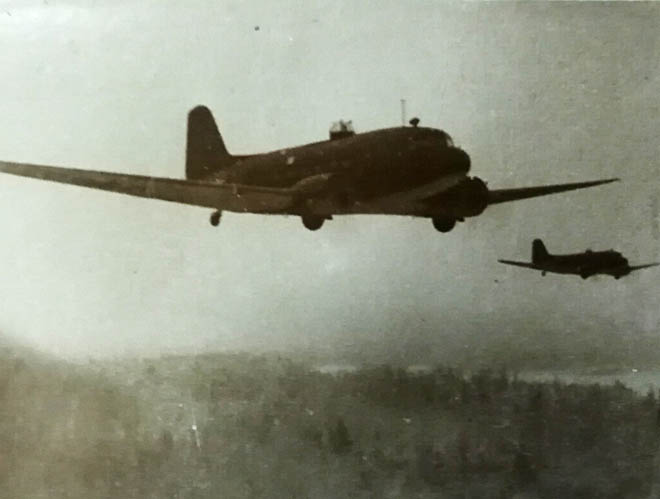

В конце января Чукотка вместе со всей страной отметила 81-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Об этой трагической и одновременно героической странице нашей истории сказано и написано много. Вряд ли в нашей стране найдётся человек, который не слышал бы про блокадную пайку хлеба – 250 г в день для работающих и 125 г для неработающих жителей города. Хорошо всем известна и легендарная Дорога жизни через Ладожское озеро, которая позволяла людям в условиях голода, болезней, ежедневных артобстрелов и бомбёжек не просто выживать, а ещё и трудиться на заводах и фабриках, выполняющих оборонные заказы. Однако немногие знают о том, что практически всё это время Дорога жизни действовала и в небе. Её работу самоотверженно обеспечивали лётчики особых авиагрупп гражданского воздушного флота.

Начало осени 1941-го. Немецко-фашистские войска, прорвавшись через станцию Мга, 8 сентября заняли Шлиссельбург и отрезали Ленинград от остальной территории страны. Началась блокада города, которая продолжалась долгих 872 дня.

Требовалось срочно организовать доставку в Ленинград продовольствия и вооружения, почты, медикаментов, обеспечить эвакуацию стариков, женщин и детей, раненых и больных, квалифицированных рабочих и специалистов Кировского, Ижорского, Балтийского и других заводов. В условиях наземной блокады единственно возможными путями снабжения остались Ладожское озеро и воздушный коридор над ним. Несмотря на налёты вражеской авиации и артобстрелы дальнобойных орудий, по озеру доставляли грузы речным транспортом почти до середины ноября, а когда озеро замёрзло – по проложенной по льду дороге.

Заработал и воздушный мост с блокадным городом. Уполномоченный Государственного Комитета Обороны (ГКО) по обеспечению продовольствием Дмитрий Павлов писал: «В самое критическое время мы могли поддерживать и раненых, и детей питанием. Люди, пережившие блокаду, никогда не забудут мужества и изобретательности наших лётчиков».

Без прикрытия на бреющем

Полёты в осаждённый Ленинград с аэродромов Комендантский, Хвойная, Кушеверы и Новая Ладога – яркая страница боевой истории гражданского воздушного флота, и прежде всего, таких его фронтовых соединений, как Московская авиагруппа особого назначения ГВФ (МАОН) и Особая Северная авиагруппа ГВФ.

Особая Северная авиагруппа ГВФ (командир – батальонный комиссар Алексей Лаврентьев) была «ленинградской», так как её сформировали 25 июня 1941 года на базе Северного управления ГВФ, в которое входили авиаотряды в Ленинграде, Вологде, Петрозаводске, Апатитах, Калинине. Они были приданы в оперативное подчинение командованию ВВС Северного (Ленинградского) фронта, 7 и 14 армий и выполняли транспортные, связные и санитарные задачи.

Когда враг подошёл к Ленинграду, начальник ГУ ГВФ генерал-майор авиации Василий Молоков предложил ГКО организовать воздушный мост через Ладогу на самолётах ПС-84. Военный совет Ленинградского фронта 12 сентября 1941 года одобрил это предложение, приняв Постановление «Об организации транспортной воздушной связи между Москвой и Ленинградом». Для обеспечения ежедневной связи Ленинградского, Волховского фронтов и 7 армии с Москвой и Северной столицей была открыта воздушная магистраль Ленинград – Хвойная – Москва с рейсами самолётов ПС-84 в обоих направлениях. Учитывая сложную обстановку, ГКО СССР 20 сентября 1941 года, утвердив инициативу командования Ленинградского фронта, поставил задачу ежедневно доставлять в город на Неве 100 тонн грузов. А так как сил Особой Северной авиагруппы ГВФ было явно недостаточно, для выполнения этой задачи было выделено 30 транспортных самолётов ПС-84 Московской авиагруппы особого назначения ГВФ.

Первым вылетел в Ленинград над Ладожским озером командир специального звена ПС-84 майор Александр Лебедев. Пассажирами были представители Ставки ВГК во главе с генералом армии Георгием Жуковым. Летели без прикрытия бреющим полётом. Подверглись нападению истребителей, но благополучно приземлились на Комендантском аэродроме.

В первые 40 лётных дней в Ленинград доставлялось по 114 тонн грузов, в дальнейшем – до 200 тонн в сутки. Для этого с самолётов снимали всё лишнее, чтобы максимально увеличить грузоподъёмность. Заправлялись впритык, только на полёт туда-обратно. В итоге вместо 1 тыс. кг на борт брали 2 тыс. кг, а иногда и больше. Вылеты не прекращались ни на день. Важность этой помощи была в том, что на тот момент ещё не существовало ледовой дороги по Ладоге, и воздушный путь оказался единственным.

От партитуры до боеприпасов

В общей сложности с 10 октября по 25 декабря 1941 года ПС-84 вывезли из Ленинграда 1016,7 т грузов, 50 099 человек, в том числе 29 608 квалифицированных специалистов оборонной промышленности, 13 208 раненых бойцов и командиров и 7119 тяжелобольных горожан. В Ленинград доставили 6186,6 т грузов, в том числе 4325,2 т продовольствия. После стабилизации фронта экипажи Московской авиагруппы, переформированной в 1-ю авиатранспортную дивизию ГВФ, в течение 1942 года и половины 1943 года выполнили 2457 вылетов в Ленинград, перевезли 15 634 человека и 1285 т грузов.

Активно вели боевую работу и лётчики Особой Северной авиагруппы ГВФ. С 27 января 1942 года самолёт ПС-84 Василия Литвинова находился в непосредственном распоряжении члена Военного совета Ленинградского фронта Андрея Жданова. Хорошо известен его рейс по доставке в осаждённый Ленинград нот и партитуры Ленинградской симфонии композитора Шостаковича.

Пилот Григорий Калашник совершил 157 рейсов через Ладогу. Отлично выполняла все задания и командир другого ПС-84 Ольга Лисикова.

Экипажи работали в оперативном подчинении 2-й ударной армии и несли большие потери. Только в марте 1942 года было сбито 10 наших самолётов, несколько пропали без вести.

Полёты в Ленинград с почтой и военной корреспонденцией выполнялись, главным образом, на устаревших гражданских самолётах ПР-5, с которых на лету сбрасывали мешки, подвешенные под нижней плоскостью. С 18 апреля по 1 июня 1942 года было осуществлено 187 таких рейсов.

В свою очередь, самолёты Ли-2 (так стал называться ПС-84) перевезли из Ленинграда в Москву 24 439 кг почты, обратно – 13 350 кг почты.

В ноябре 1942 года Особая Северная авиагруппа ГВФ была переформирована в 4-й отдельный авиаполк ГВФ (командир – капитан Николай Гриценко). За 1942 год его лётчики выполнили 16 227 вылетов, в том числе 4534 – ночью. Перевезено 33 270 человек, включая 13 700 раненых, 1771 т грузов, из которых 189,6 т – боеприпасы. Выброшено 1007 десантников, 8,6 т листовок, сброшено 1060 бомб общим весом 46,5 т. Боевые потери полка в 1942 году составили 30 самолётов.

СОРВАННЫЙ ПЛАН. Согласно «Военной энциклопедии», в ставке Гитлера 21 сентября 1941 года был подготовлен доклад «О блокаде Ленинграда», в котором чётко обозначались первоочередные планы фашистов на уничтожение города и его жителей артиллерией и авиацией. Резюмировали его следующие слова: «… сравняем Ленинград с землёй и передадим район севернее Невы Финляндии».

Что такое блокада? Прежде всего, это означает, что город отрезан от снабжения и может рассчитывать только на имеющиеся запасы топлива и продовольствия. Из множества источников известно, что запасы продовольствия в Ленинграде были весьма ограниченными и по состоянию на 12 сентября 1941 года составляли: хлеба, крупы и мяса – на 30-35 суток, жиров – на 45 суток, сахара и кондитерских изделий – на 60 суток. Угля для котельных при строжайшей экономии могло хватить только до ноября, а жидкого топлива – до конца сентября. Казалось, что город обречён. Однако, несмотря ни на что, он продолжал жить и сражаться.

Дотянуть до своих

Действительно, небо над Ладогой не было спокойным. Вражеские истребители делали всё, чтобы сорвать снабжение блокадного города. Несмотря на и так рискованные полёты тяжёлых самолётов над самой водой и использование нелётной погоды, без потерь от фашистских истребителей и зениток не обошлось.

Так, 13 октября 1941 года на обратном рейсе из Ленинграда истребителями противника были подожжены самолёты Константина Михайлова и Леонида Овсянникова. Оба сумели дотянуть до берега и спасти пассажиров.

Выполняя правительственное задание по доставке в осаждённый город 2256 кг денег, самолёт Григория Тарана был подбит зенитной артиллерией в районе Мги. Истекая кровью, с перебитой ногой Таран 20 минут летел в Ленинград и благополучно приземлился.

Самолёт заместителя командира эскадрильи Алексея Семенкова также был обстрелян зенитками, командир получил ранения лица и руки, второй пилот Осипян и бортмеханик Кривенчук тоже были тяжело ранены. Бортрадист младший лейтенант Фомин, перевязав товарищей, в качестве второго пилота помог привести самолёт на базу и посадить. Этот экипаж выполнил в осаждённый город более 120 полётов.

19 ноября 1941 года на посадочном курсе у Комендантского аэродрома фашистские истребители на небольшой высоте зажгли самолёт Михаила Жукова. Машина падала на склад боеприпасов. В оставшиеся несколько секунд командир последним усилием выровнял машину и отвернул от склада…

Был атакован немецкими истребителями и самолёт Евгения Киреева. Командир был убит, бортмеханик Иванов смертельно ранен, остальные члены экипажа получили тяжёлые ранения. Второй пилот Александр Жукотский дотянул до аэродрома и пошёл на посадку. Смертельно раненный бортмеханик выпустил шасси, успел их поставить на замок и потерял сознание. В этот момент в самолёт попали ещё два снаряда и разнесли всю носовую часть. Второй пилот, обливаясь кровью, всё-таки посадил машину.

30 ноября 1941 года при возвращении из Ленинграда в Новую Ладогу героически погиб экипаж Ибрагима Жантиева. На борту находились дети рабочих завода «Электросила». Вылетевшие из засады Ме-109 подожгли самолёт, который, потеряв управление, упал в озеро, пробил лёд и затонул. Погибли все. А вот Николай Черенков с таким же дорогим грузом на изрешечённой пулями машине смог дотянуть до берега и сесть на вынужденную.

Был и такой случай, когда бортстрелки с земли отбили атаку вражеских бомбардировщиков на аэродром. На Тихвинском аэродроме грузили мясо на 14 транспортников эскадрильи Владимира Пущинского. В этот момент появились 12 «юнкерсов», прорвавшихся через заслон ПВО. И тут произошло то, чего фашисты ожидали меньше всего. «юнкерсы» уже были на боевом курсе, когда на них обрушился ливень пуль турельных пулемётов. Это не растерявшийся командир корабля Михаил Скрыльников скомандовал: «К пулемётам!» – и первый открыл огонь. Его примеру последовали все – и стрелки, и борттехники. Немцы отвернули, попытались выполнить второй заход, но, встретив ещё более ожесточённый отпор, беспорядочно сбросили бомбы и ушли.

Управа на «мессеры»

Гражданские пилоты, обороняя Ленинград осенью 1941 года, сражались героически.

После того как самолёты ПС-84 были вооружены пулемётами УБТ 12,7 мм на центральной башне и двумя боковыми ШКАС, транспортники стали одерживать победы в воздушных боях.

Первым боевой счёт сбитых фашистских истребителей открыл экипаж Алексея Пантелли. 6 сентября во время выполнения оперативного задания в районе Ленинграда экипаж подвергся атаке четырёх вражеских Ме-109. Они подошли вплотную, думая, что транспортник не вооружён, и были встречены мощным огнём трёх пулемётов. Меткими очередями бортстрелок Пётр Новицкий и бортмеханик Василий Думнов сбили один «мессер», второй повредили. Остальные ушли. Самолёт получил несколько пробоин, но экипаж и пассажиры остались невредимы.

Воздушный стрелок Пётр Силин в течение двух месяцев записал на свой счёт три самолёта врага. Другой воздушный стрелок Семён Палагин уничтожил Ме-110 в ноябре 1941 года в районе Ладоги и Ю-88 в январе 1942 года в районе Ленинграда.

А бывало, что лётчикам приходилось сражаться на земле. Пилот 2-й эскадрильи МАОН Иннокентий Колмаков, выполнив боевое задание, летел из Ленинграда в Москву с работником НКВД Зориным и важными документами. Около станции Чудово самолёт был обстрелян и сильно повреждён. Колмаков был ранен в правую руку, но смог посадить машину. Неисправность было невозможно устранить на месте, поэтому пришлось оставить самолёт и дальше пойти пешком. Через 10-12 км, подходя к Волхову, Зорин и Колмаков услышали перестрелку и заметили группу отступающих красноармейцев. Взяли командование на себя, сформировали два отряда в 100 – 110 человек, повели бойцов и через 2-3 км, встретив немецкий парашютный десант в 150 человек, бросились в штыковую атаку. 50 немцев было убито, остальные бежали. Зорин и Колмаков, раненный уже и в левую руку, поручили бойцам добить немцев и охранять самолёт, а сами добрались до реки, потом до станции и поездом прибыли в Москву, где передали документы.

Стоит добавить, что отважный капитан Колмаков полетал и в небе Чукотки. Осенью 1942 года он был направлен на Красноярскую воздушную трассу и до конца войны перегонял ленд-лизовские С-47 с Аляски на Чукотку и далее до Красноярска.

Кстати

В конце января 1944 года при прорыве блокады Ленинграда 4-й отдельный авиаполк ГВФ обеспечивал взаимодействие войск 2-го Прибалтийского фронта с партизанами Ленинградской области. Благодаря помощи лётчиков народные мстители установили свой контроль над огромной территорией между Псковским и Чудским озёрами и озером Ильмень на востоке. Это способствовало благополучному исходу операции по освобождению Ленинградской области и снятию блокады. В результате Ленинградско-Новгородской операции 27 января блокада была снята полностью, прекратились артобстрелы города. Планы врага уничтожить Северную столицу провалились. Всего за время обороны Ленинграда фронтовые части ГВФ выполнили 127 313 вылетов, в том числе 11 053 в тыл противника. Перевезли 207 355 пассажиров и 15 864 т грузов.

Крылья майора Жигалева

Ярким примером мужества и самоотверженности был начальник штаба 4-го авиаполка ГВФ майор Яков Жигалев. Он ещё в 1933 году при аварии самолёта получил тяжёлую травму, в результате чего нога была ампутирована выше колена, что в годы войны не помешало ему летать и бить врага.

Списанный с лётной работы, Жигалев трудился заместителем начальника аэропорта. Пытался снова пройти медкомиссию, но врачи не позволяли вернуться в небо, хотя в характеристике пилота было указано, что «изменений в технике пилотирования не наблюдается» и Жигалев с протезом летает и даже прыгает с парашютом не хуже прежнего.

Впрочем, после того как Яков Жигалев был назначен командиром авиаотряда, он периодически «подлётывал», хотя и неофициально. Война застала его в Сибири в должности начальника штаба учебной авиаэскадрильи. В тылу он не усидел и сумел отпроситься на фронт начальником штаба эскадрильи в МАОН. В июле 1942 года поехал в Москву в ГУ ГВФ, чтобы восстановить пилотское свидетельство. На этот раз врач не стал с ним «воевать» и написал в заключении: «Признан годным к лётной работе на лёгких типах самолётов без ножных тормозов». Так Жигалев начал летать на боевые задания в качестве командира авиаэскадрильи 4 ОАП ГВФ.

В ночь с 26 на 27 сентября 1942 года он доставлял боеприпасы и питание для раций партизанским отрядам. На обратном пути попал под обстрел зенитной артиллерии, был ранен. Один осколок попал в левую руку, второй рассёк нижнюю губу и застрял в челюсти. Сел на повреждённом самолёте в районе Шлиссельбурга, едва перелетев линию фронта. Выбрался из кабины и тут же упал. Когда его положили на операционный стол, в палатке полевого госпиталя про изошло замешательство. Глядя на рассечённый осколком протез, хирург пожал плечами: «Тут я вам помочь не смогу, это не по моей части, это к плотнику» – и принялся бинтовать раны.

Из боевой характеристики на начальника штаба 4 ОАП ГВФ майора Жигалева Якова Георгиевича:

«… Под руководством Жигалева эскадрилья сделала 765 боевых вылетов, сбросив 152102 кг авиабомб по передовым укреплённым пунктам врага, в результате бомбардировки взорвано 4 склада с боеприпасами, разрушен 1 железнодорожный и 3 шоссейных моста, уничтожено до 50 автомашин с войсками и грузами противника. В период его командования эскадрилья получила новое назначение по обслуживанию партизан. В течение нескольких недель был разыскан целый ряд партизанских групп, ранее считавшихся потерянными.

Под руководством тов. Жигалева была осуществлена операция по массовому десантированию войск и грузов в тыл противника с посадкой на замёрзшие озёра. За 10 дней переброшена стрелковая бригада в количестве 500 человек с оружием, боеприпасами и продовольствием. При выполнении боевого задания тов. Жигалев был ранен, по излечении назначен начальником штаба полка.

Пользуется весьма большим авторитетом. Достаточно сказать, что, когда он был сбит и не вернулся с боевого задания, личный состав эскадрильи говорил, что они потеряли отца.

Волевой командир, твёрдо проводит свои решения в жизнь. За личную отвагу и мужество награждён орденом Красного Знамени. Тов. Жигалев имеет физический недостаток – отсутствие одной ноги, но это не может мешать его работе.

Считаю возможным снова утвердить майора Жигалева командиром авиаэскадрильи, освободив его от должности начальника штаба полка».

Командир 4 ОАП ГВФ майор Гриценко. 18.06.1943 г.».