Блеск анюйского золота

01.04.2022

…Вспомним, как нелегки

Старые рюкзаки,

Вспомним когда-нибудь дебри глубокие

В пойме Анюй-реки…

(Р. Тулинова, геолог Анюйской ГРЭ)

Григорий ТЫНАНКЕРГАВ, геолог, отличник разведки недр, почётный гражданин Чукотского АО

gazeta@ks.chukotka.ru

Как известно, Чукотка весьма богата минерально-сырьевыми ресурсами. Ими живо интересовались ещё с XIX века, в том числе всякого рода авантюристы-золотопромышленники, искатели приключений, обуреваемые жаждой наживы. Но история распорядилась так, что только в послевоенное время страна плотно взялась за освоение подземных кладовых Чукотки. В последнее время выходили публикации, в том числе и в газете «Крайний Север», о чаунском золоте, но совсем нет сведений о том, как геологи нашли промышленное золото в глубине континента на Западной и Центральной Чукотке. Эта статья является попыткой накануне Дня геолога, который будет отмечаться 3 апреля, восполнить пробел и рассказать об открытии анюйского золота. Тем более что автор сам принял в этой работе скромное участие.

Дальстрой не верил

В предвоенные годы по обрывочной информации, собранной геологами Всесоюз-ного арктического института (ВАИ), Нижне-Колымского (Зырянка) и Чаунского (Певек) районных геолого-разведочных управлений, к северу от Среднеканского района, на правобережье реки Колымы, в её нижнем течении, в районе Восточной тундры Чукотского национального округа лежала практически нетронутая геологическая целина. На ней яркими блёстками сверкали отдельные находки золота, рудные и россыпные проявления. Однако в силу своей немногочисленности они не вызывали особого интереса у геологической службы Дальстроя.

Моя геологическая деятельность началась в 1958 году в Сеймчанской геолого-разведочной экспедиции Северо-Восточного геологического управления, а мой первый полевой сезон прошёл в Талалахской партии, работающей на правобережье Омолона. На моих глазах разворачивались события по геологическим работам и поискам полезных ископаемых на Западной и Центральной Чукотке. Я помню, как энтузиазм и настоящий поисковый азарт били через край у молодых геологов, геофизиков, топографов, гидрогеологов и рабочих, стремящихся внести свою лепту в освоение недр родной страны.

Мы говорим (и справедливо), что первопроходцами на севере Чукотки были геологи Главсевморпути и Чаунского РайГРУ. Но пионерами в отношении недр континентальной части Западной и Центральной Чукотки стали специалисты Сеймчанской экспедиции (от неё отпочковалась Анюйская экспедиция с базой в городе Билибино). И в отношении Чинкова, одного из героев романа Олега Куваева «Территория», в своё время даже спорили: кто послужил прототипом крупного руководителя – начальник Чаунского РайГРУ Чемоданов или начальник Сеймчанского РайГРУ Иванов. Я обоих видел, с Ивановым близко общался. Мне кажется, они могли оба претендовать на эту роль, хотя всё-таки Олег Куваев работал под началом Чемоданова и, скорее всего, с него списывал образ своего героя.

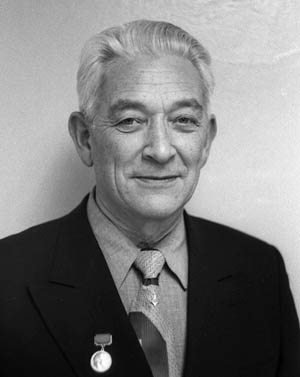

Бредёшь кое-как, три пуда – рюкзак

Роль начальника Сеймчанского ГРУ Константина Александровича Иванова в соз-дании коллектива геологов сеймчанцев-анюйцев была огромна. Это был волевой напористый руководитель, крепкий, плотный мужчина, с лицом, на котором видны были азиатские черты. Такие лица притягивают к себе внимание, один раз увидишь, потом не забудешь.

Константин Иванов был одним из организаторов широких поисков золота на Западной и Центральной Чукотке, он пробил стену равнодушия у руководителей Геолого-разведочного управления Дальстроя в Магадане и добился выделения ассигнований на поиски и разведку золота и других полезных ископаемых на этой территории. Он же создал сплочённый коллектив геологов, геофизиков, геомофологов, гидрогеологов, подбирая молодых специалистов из всех вузов СССР. Сейчас сказали бы: «Они – фанаты своего дела». То ли время было такое – послевоенный победный период, страна на подъёме, то ли люди были такие, но такого вдохновения и самоотдачи я больше не видел!

…Бредёшь кое-как, три пуда – рюкзак,

Устал, как чёрт, однако рад в душе и – горд:

Недаром сезон в тайге проведён,

Гордись, старина – получит золото страна!

Эти строчки – из марша сеймчанских геологов.

Так вот, вновь организованное Сеймчанское РайГРУ возглавил Константин Иванов. Главным геологом к нему был назначен энергичный осетин Салат Абаев, тоже прошедший школу Дальстроя.

В мае 1954 года вышел приказ Геолого-разведочного управления Дальстроя на организацию в составе Сеймчанского РайГРУ Анюйской геолого-разведочной партии. Её первой базой был выбран посёлок Зелёный Мыс на берегу Колымы, в 3 км от посёлка Нижние Кресты (Черский).

Осенью 1954 года на аэродроме Нижних Крестов Константин Иванов провожал самолёты Ан-2 с первой бригадой шурфовщиков для закладки шурфовочных линий в долине речки Каральвеем. В марте 1955 года с наступлением тёплых дней первая промывка проб показала наличие золота, причём крупного. Конечно, радости не было предела – сразу же фартануло! В Сеймчан отправили телеграмму: «Высылаем капсюли с клопами и тараканами». Так была выявлена первая промышленная россыпь.

Весной 1955 года в Сеймчане были организованы и направлены на наиболее перспективные по имеющимся на то время данным площади полевые геолого-поисковые партии: Каральвеемская (И. А. Соколов) – в бассейн ручья Узкого (Каральвеема); Китепваамкайская (В. В. Гулевич) – на ручей Кварцевый и Майнгы-Пауктуваамская (Д. Ф. Егоров) – в бассейн одноимённой реки. Таким образом, в первый же год реализовывались основные рекомендации геологов старшего поколения – П. Н. Ушакова, В. В. Андрианова, Н. И. Кикаса. Однако их надо было подтвердить.

Каральвеем – орешек крепкий

На Чукотке у города Билибино который год идёт добыча золота на руднике «Каральвеем», но этому предшествовала длительная работа десятков геологов в течение нескольких десятилетий. В 1955 году Каральвеемская партия должна была провести поиски проявлений рудного золота на склонах ручья, где к началу полевого сезона бригада шурфовщиков Маковского нашла первую, достаточно богатую промышленную россыпь металла с крупными самородками. Однако полевой сезон был проведён исполнителями некачественно. По иронии судьбы, на самом богатом участке «Промоина» рабочие отказались нести на себе взрывчатку вверх по крутому склону, и поисковые канавы были пройдены у его подножия, на жилах, не представлявших интереса. Отобранные партией И. А. Соколова пробы содержали незначительное количество металла, за исключением двух, поднятых в соседнем ручье – Сохатином (50 г/т и 120 г/т).

Эти две богатые пробы и позволили организовать на следующий год Сохатиную партию. После детального опоискования склонов ручья была установлена «непромышленная золотоносность всех жильных проявлений».

Однако тот же 1956 год ознаменовался случайной находкой, которая наконец-то вывела геологов на будущее рудное месторождение. Промывальщик Каральвеемской разведочной партии Богданов, охотясь на склонах ручья за куропатками, поднял обломок кварца с видимыми включениями золота и передал его своему геологу О. Х. Цопанову. Тот посетил указанную точку и, обнаружив ещё несколько обломков кварца с блёстками металла, отправил их главному геологу Сеймчанского РайГРУ Абаеву.

На место находки этих образцов в 1957 году была направлена Верхне-Каральвеемская партия А. М. Авдеева. Они и вышли на богатые руды, установив, что из всего разнообразия развитых в районе кварцевых жил, разделённых ими на пять групп, лишь две содержат золото в высоких концентрациях. Причём и в них металл был распределён весьма неравномерно – его содержание на коротких интервалах варьировалось от 1 до 1222 г/т.

С учётом этих данных в Сеймчанском РайГРУ приступили к организации рудной геолого-разведочной партии, назвав её Горной. Первые же пройденные подземные выработки показали, что «орешек» будет твёрдым – жилы быстро выклинивались, на смену им появлялись другие – «слепые», золото в них распределялось неравномерно. Подсчёт запасов шёл сложно, вызывая то пессимизм (прекращалось выделение ассигнований на «малоперспективный» объект), то оптимизм, поскольку новые находки рудных тел вновь притягивали внимание к Каральвеему. Так продолжалось более 20(!) лет, до начала 1980-х годов. В Горной партии сменилось несколько руководителей и главных геологов, прежде чем в Государственной комиссии по запасам Каральвеемское золоторудное месторождение было принято в разряд промышленных и на нём началось строительство рудника в начале 1990-х годов.

Действительно, анюйское золото давалось непросто. Например, Китепваамкайская партия В. В. Гулевича также была поставлена, как тогда считали, на «живом золоте». На это указывали весовые и знаковые содержания металла почти во всех пробах из ручья. Но… были пройдены две линии шурфов на ручье, геологи исследовали район полевыми маршрутами – и ничего не обнаружили, за исключением непромышленной россыпи с низким содержанием металла. Качество работ у специалистов сомнений не вызывало. Просто природа ничего здесь не приготовила людям. Были и другие случаи неудачных поисков и разведок в, казалось бы, «надёжных» местах.

Как грибы, росли и исчезали

В 1955 году началось капитальное обустройство Анюйской геолого-разведочной экспедиции в бассейне реки Большой Кепервеем. Поначалу был построен посёлок разведчиков – Караль, в 19 км выше устья одноимённого ручья; затем, после выбора места под аэродром, в его устье был заложен базовый посёлок экспедиции. Первая его улица, протянувшаяся вдоль взлётно-посадочной полосы, была названа Сеймчанской. В феврале 1956-го этот посёлок назвали в честь «отца» колымского золота – геолога Юрия Билибина.

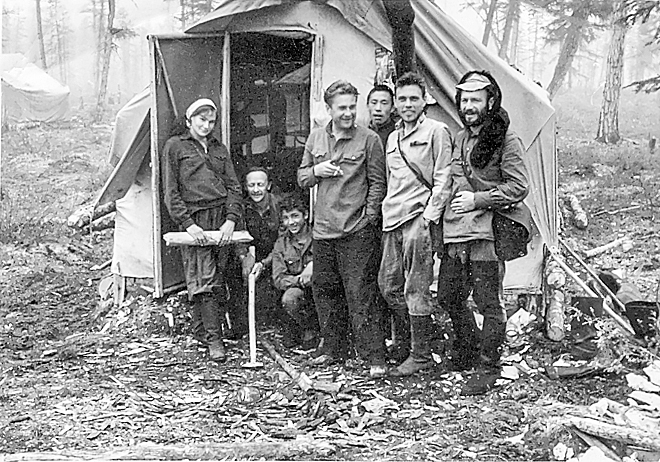

В Сеймчане из демобилизованных солдат, амнистированных бывших заключённых спешно формировались шурфовочные звенья, направлялись на Анюй. Как грибы, росли палаточные городки разведочных партий в долинах рек Мачваваама, Черынейвеема, Кварцевого, Алярмаута. И как грибы, они исчезали, если прогнозы поисковиков не подтверждались. Но удач было больше – разведка набирала обороты…

1955 – 56-й годы стали началом массового геологического картирования необъятных анюйских просторов. Уже в эти два сезона из Сеймчана в «поле» выезжали более чем по 20 геолого-съёмочных партий, которые оперативно закрывали все белые пятна.

В 1956 году рекогносцировочные партии привезли сведения о наличии богатых ореолов золота на юго-западе территории – Стадухинского, будущих Баимского и Бур-гахчанского узлов, рудопроявления Весеннего, бассейна Чимчемемеля, Орловки, Люпвеема. Последующее среднемасштабное картирование этих территорий и более детальные поиски подтвердили их перспективность. Поисковики выявляли новые промышленные россыпи, намечали и оконтуривали золотоносные узлы. На них в следующие 30 лет велись детальные разведочные работы, подсчитывались запасы металла, шла его добыча.

Открытие уникальной россыпи золота ручья Дальнего, рядом с Иннахским золотоносным узлом, дало новое дыхание всему Билибинскому району в начале 1970-х годов: металл Дальнего покрыл расходы на расширение Билибинской атомной станции, на строительство новых жилых кварталов районного центра, на благоустройство сёл. Такого на Анюе ещё не было. В россыпи Дальнего мощность золотоносного пласта составляла более 5 метров при высоком содержании металла в «песках». Даже в знаменитой по Чукотке россыпи Каральвеема она редко достигала 1,5-2 метров, а тут – 5 метров!

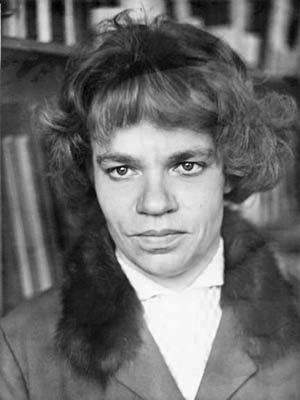

Официальные награды за открытие россыпи ручья Дальнего получили Н. Е. Хабарова – «Золотую Звезду» Героя Социалистического Труда и А. Г. Сенотрусов – орден Трудового Красного Знамени.

Но среди геологов не утихали споры: кого можно считать первооткрывателем россыпи Дальнего, самой крупной жемчужины Анюя, – геологов-съёмщиков В. И. Теплыха и А. Г. Сенотрусова или пришедших вслед за ними разведчиков во главе с Натальей Хабаровой?

И вообще, как учитывать роль поисковых партий, которые откартировали терри-тории золотоносных зон, установили геологические закономерности их строения, вы-явили ореолы золота, под частью из которых сконцентрировались промышленные россыпи, а под другими – нет. Или какова доля геологоразведчиков в открытиях? Они пришли по стопам съёмщиков и в суровых условиях Чукотки круглогодично работали в «поле», проходили шурфы и бурили скважины, заверяя рекомендации полевиков; только по их данным производился подсчёт запасов металла и россыпи передавались в эксплуатацию.

А как оценить роль организаторов геологического производства, в данном случае руководителей Чаунского и Сеймчанского РайГРУ?

Ленинскую премию за открытие Анюйского золотоносного района получили: К. А. Иванов и С. М. Абаев – организаторы геолого-разведочных работ; Д. Ф. Егоров – начальник сезонной геологической партии, выявивший первую промышленную россыпь; В. Ф. Логинов – главный инженер (начальник) Анюйской разведочной экспедиции Сеймчанского РайГРУ в 1955 – 1956 гг.; ну и конечно, высокий магаданский начальник Северо-Восточного геологического управления И. Е. Драбкин – тот, кто долгое время не верил в чукотское золото и препятствовал оперативной организации работ в этой провинции.

Список первооткрывателей конкретных крупных и мелких объектов анюйского золота большой (выявлено свыше 500 россыпей золота), но всё-таки геология – это коллективный труд. Кроме орденоносцев и лауреатов, это тысячи, десятки тысяч имён, которые внесли свой вклад в изучение недр нашего края!

Между тем

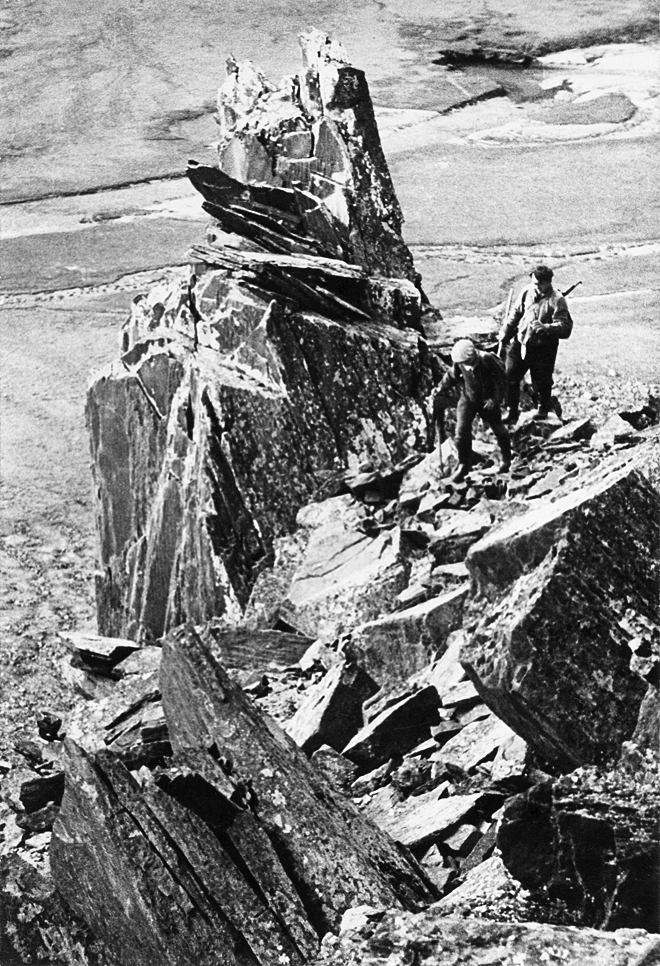

Некоторые крупные месторождения, которые сейчас на слуху, тоже были открыты анюйскими геологами. Например, одно из крупнейших в мире месторождений меди Песчанка Баимской медно-порфировой зоны нашёл Г. И. Сокиркин (на фото сверху ) в 1972 году. С этого времени и по 1990 год на объектах Баимки проводились геологическое изучение и геологоразведка, потом работы были прекращены в связи со сложностью освоения в условиях неразвитой транспортной и энергетической инфраструктур. В настоящее время, как мы знаем, интенсивными темпами идёт подготовка к строительству Баимского ГОКа. А в 1995 году тоже анюйские геологи под началом В. В. Загоскина открыли уникальное месторождение золота и серебра Купол, на котором с 1998 по 2002 год они же произвели геолого-разведочные и оценочные работы. Сегодня этот проект считается типичной «историей успеха» (success story) – примером того, как в экстремальных условиях Арктики можно эффективно добывать по 20-25 тонн золота ежегодно.