Тут не золото, а медь!

30.09.2022

Продолжение. Начало https://www.ks87.ru/nauka-i-turizm/165/14810

ОТ РЕДАКЦИИ

В прошлом номере «КС» мы начали печатать развёрнутый материал, посвящённый открытию в 1972 году на Чукотке золотомедного месторождения Песчанка. Об этих событиях полувековой давности рассказывал один из его первооткрывателей – анюйский геолог Геннадий Сокиркин. Сегодня мы продолжаем публикацию его воспоминаний, подготовленных специально для нашей газеты. На этот раз речь пойдёт о дальнейших поисковых и разведочных работах на Песчанке, призванных более детально определить масштабы и перспективы этого уникального объекта, который входит в пятёрку крупнейших медных месторождений мира и стал одной из визитных карточек современной Чукотки.

К 1974 – 1975 годам относится начало процесса постепенного доказательства Анюйской комплексной геолого-разведочной экспедицией и Северо-Восточным территориальным геологическим управлением промышленной значимости золотомедного месторождения Песчанка. Мне со многими другими людьми посчастливилось принять и в этом самое непосредственное участие.

По горам, по долам

В августе 1974 года меня отозвали с полевых работ из геолого-съёмочного отряда для оперативного написания проекта на проведение поисково-разведочных работ по поискам и оценке коренных источников золота, молибдена, меди в бассейне реки Песчанки на 1975 год.

После завершения написания и защиты проекта я был назначен начальником Песчаного поисково-разведочного отряда и приступил к решению организационных вопросов. Структурно наш отряд был включён в состав Бáимской геолого-разведочной партии ударно-канатного бурения, работавшей в этом районе. Уже зимой началась подготовка к буровым работам. В начале января выехали вездеходом на Песчанку с представителями ПТО (инженер Б. Цой) и буровой бригады (бурильщик А. Потоцкий), наметили места подготовки площадок для первых двух проектных скважин колонкового бурения.

1975 год стал первым годом полноценных поисково-оценочных работ на золотомедном месторождении Песчанка.

Все проектные работы были успешно выполнены, горные выработки подтвердили наличие промышленного молибденсодержащего золотомедного оруденения как на оконтуренной площади, так и на глубинах до 100 м. Большой объём литохимического опробования «по горам, по долам», документация и рудное опробование горных выработок велись под руководством и при личном участии старшего техника-геолога Л. Бурченковой. Хорошей организацией работы буровой бригады отряд был обязан опытному мастеру С. Комиссарову

В 1976 году обновлённый и увеличенный по составу коллектив Песчаного отряда работал на южном фланге Бáимской рудной зоны, в 1977 году – на её северных флангах, выполняя поиски месторождений комплексных медно-молибденово-золотых руд.

С 1978 года отряд продолжил поисково-разведочные работы по новому проекту в бассейне реки Егдэгкыч – Песчанка.

В это время выявляются и оконтуриваются детальным литохимическим опробованием, вскрываются магистральными канавами несколько небольших по площадям рудных объектов с невысокими содержаниями меди (участки «Лучик», «Гном», «Таллах» и другие).

Одновременно отрядом ведутся проектные разведочные работы по бурению скважин на Песчанке профилями по разреженной сети.

Бурить и ещё раз бурить

Ещё в 1975 году буровые работы не удовлетворяли нас, геологов, по качеству и достоверности получаемой информации из-за низкого выхода керна на сложных участках ствола скважин, таких как минерализованные зоны дробления горных пород (керн – образец породы, извлечённый из скважины в ходе бурения. – Прим. ред.). Получалось, что извлекаемая порода при бурении с применением промывочных жидкостей на воде сильно разрушалась, золото- и серебросодержащие минералы меди, свинца, цинка, молибдена вымывались и вместе с буровым раствором уходили в шламоулавливатели, но мелкие и тонкие фракции рудных минералов невозможно было уловить. При минусовых температурах процесс сохранения таких фракций вообще становился символическим. Работу бурильщиков и помбуров в таких условиях на буровых тех лет (а минусовые температуры до «глобального потепления» держались в Билибинском районе с конца сентября по середину мая) сейчас трудно даже представить.

По моей просьбе бурильщик Анатолий Потоцкий во время поездки на курсы повышения квалификации в Магадан задал специалистам по колонковому бурению вопросы о новых технологиях, где не применяются промывочные жидкости и можно получать выход керна с передробленным рудным материалом близко к 100 %. К нашему удивлению, оказалось, что такая технология в Мингеологии есть и применяется, – это пневмоударное бурение с продувкой компрессорами высокого давления. При бурении с продувкой «сухих» скважин собирается практически 100 % разбуренной породы, и возможность получения геологической информации намного выше.

Руководство и производственно-технический отдел экспедиции (начальник отдела Э. Н. Шнитников) оперативно сработали по внедрению прогрессивного для нас метода. За качество и достоверность результатов бурения и опробования рудного материала на любых глубинах геологи Песчанки отныне были спокойны. И хотя контрольных заверочных работ по скважинам с применением промывки и скважин пневмоударной проходки не проводилось, у геологов сложилась уверенность, что средние содержания основных рудных компонентов по скважинам увеличились на 10-20 %.

Удовлетворены были и технические службы экспедиции – увеличилась производительность работ (скорость, объёмы), и рабочие – повысились заработки. Кроме того, без промывочных жидкостей стало комфортнее работать в холодные, а тем более в зимние периоды.

Именно скважиной пневмоударной проходки было прослежено промышленное оруденение на глубину до 650 м с полноценным рудным опробованием. Из керна и шлама такой рядовой проектной скважины 100-метровой глубины была отобрана первая технологическая проба, которая вполне удовлетворила её исследователей.

Вопросы психологии

Другой проблемой было психологическое восприятие результатов анализов руд нашего месторождения «наверху», в Министерстве геологии. Мы это видели, но порадовать показателями лучшими, чем есть реально в нашем месторождении, не могли.

Но всё же улучшить психологическое восприятие результатов анализов на медь по горным выработкам нам удалось, что в дальнейшем и мы, и руководители экспедиции стали использовать при обоснованиях постановки или продолжения поисковых работ.

В специальной литературе по медно-порфировым месторождениям пришлось как-то встретить информацию о подсчётах запасов по содержаниям «условной меди», то есть об учёте в рудах попутных компонентов – металлов или химических соединений, которые не имеют определяющего значения для промышленной оценки месторождения, но могут быть извлечены попутно без дополнительных затрат. Их извлечение нередко значительно повышает общую ценность руд. Для оценки качества руд в целом устанавливаются переводные коэффициенты между основными их компонентами и сопутствующими. Окончательный расчёт производится в условных единицах содержания основного компонента – меди.

Медно-порфировые руды – комплексные руды. На всех месторождениях подобного типа при переработке рудных концентратов на горно-металлургических комбинатах извлекается до 20 попутных химических элементов. Наиболее весомы по переводным коэффициентам – золото, серебро, молибден. Применив такие пересчёты только по шести компонентам, мы смогли «поднять» средние содержания меди по месторождению (правда, теперь уже «условной меди») в подсчитываемых на тот период времени прогнозных запасах с 0,43 до 0,64 %. Это сработало, руды месторождения психологически стали восприниматься более солидно.

Годы работ на Песчанке, на поисково-оценочных работах на её флангах и на площадях Бáимской рудной зоны с 1975-го и до начала 1981 года совместно «гребли в одной лодке» кто-то постоянно, кто-то периодами – геологи Валерий Каминский, Зинаида Лашкина, старший техник-геолог Любовь Бурченкова, техники-геологи Алиса Клюгина, Евдокия Давыдова, Ольга Джигкаева, горный мастер Дмитрий Полуянов, бурильщики Анатолий Потоцкий, Николай Бордаков, Павел Безызвестных. В 1980 году в коллектив влились молодой геолог Александр Гаман, буровой мастер Анатолий Роик.

Они тоже были первыми.

Все годы работ на месторождении и в целом по отраслевым ассигнованиям на медь была активная заинтересованность и всяческая помощь со стороны ветеранов экспедиции – начальника Центральной геолого-поисковой партии Н. Н. Незнанова и главного геолога Б. М. Янина.

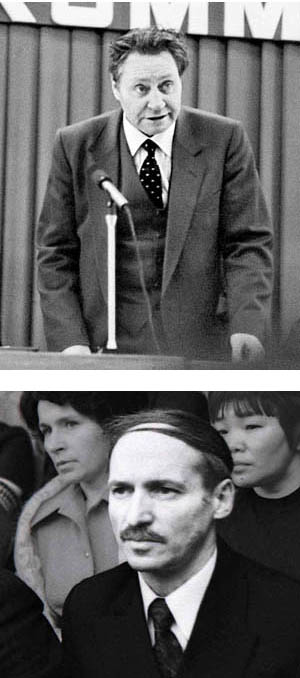

Постоянно во главе оценки текущей геологической ситуации и в определении направлений опережающих работ по поискам и оценке новых рудопроявлений золото- и молибденсодержащих медно-порфировых руд с 1977 года стоял главный геолог Анюйской КГРЭ А. И. Толокольников.

Они тоже были первыми.

В конце 1977 года главный геолог экспедиции М. Е. Городинский был назначен главным геологом Северо-Восточного территориального геологического управления. Он и начальник Управления О. Х. Цопанов все годы сначала в должностях руководителей анюйской геологии, а позже как руководители геологической отрасли Северо-Востока СССР были на острие продвижения идеи и действий по активным поискам и разведке месторождений порфирового типа.

В начале 1981 года я был переведён на работу в Анадырскую ГРЭ. Геологоразведочные работы на месторождении успешно продолжили мои младшие коллеги, которые бились за анюйскую медь.

…Всё последующее время о судьбе Песчанки как своего родного детища я узнавал уже отрывочно, издалека.

В 1984 году все геологоразведочные работы на Песчанке были свёрнуты. Причина, насколько я могу судить, банальна – экономическая нецелесообразность разработки месторождения, находящегося в труднодоступном районе, где отсутствовала необходимая инфраструктура. Так об этом писал мой старший коллега Н. Н. Незнанов в своей книге «Следы на снегу. Воспоминания геолога», изданной в Кисловодске в 2012 году.

«Нашему медно-порфировому месторождению Песчанка – так его назвали – суждено было потягаться в перспективности с известным в Забайкалье Удоканским месторождением меди… В этом соревновании мы пока проиграли – слишком удалена наша Песчанка от промышленных медеперерабатывающих центров, высокие транспортные расходы съедят весь доход от его разработки. Так что будет лежать в недрах это наше месторождение до лучших времён».

Но вот, наконец, такие времена наступили, и на Песчанке ведутся работы по вовлечению месторождения в эксплуатацию. Отрадно видеть, что плоды наших трудов не пропали даром и, дай бог, чтобы они принесли пользу людям.

Саратовский след. Судьба месторождения Песчанка связана несколькими нитями с далёким от Чукотки городом Саратовом. В 1962 году выпускник геологического факультета Саратовского госуниверситета Евгений Зотов в геолого-съёмочном маршруте на левом склоне долины реки Песчанки отобрал рудную пробу, где были обнаружены повышенные содержания меди и золота. Спустя 10 лет геологи Находкинской поисково-оценочной партии, выпускники того же университета Геннадий Сокиркин и Владимир Кононов, проводя заверку описанного Е. Зотовым рудопроявления, получили результаты, которые позволяли говорить о крупном золотомедном месторождении. И наконец, в 1966 году в Саратове родился мальчик Роман Абрамович. В 2000 году Роман Аркадиевич стал губернатором Чукотки. В 2008 году лицензию на геологическое изучение Бáимской площади, куда входит и Песчанка, получила одна из его компаний. С этого момента начался современный этап освоения месторождения.

На ожерелье полярного круга

Геннадий СОКИРКИН

gazeta@ks.chukotka.ru

Песчанка является единственным месторождением полезных ископаемых в мире, расположенным точно на полярном круге.

Осенью 1974 года при работе над проектом поисково-оценочных работ на рудопроявлении медно-порфировых руд Песчанка мне пришлось готовить топооснову масштаба 1:10 000 с карты масштаба 1:25 000 Генштаба СССР. Тогда я впервые обратил внимание на то, что линия Северного полярного круга (СПК) совпадает с центральной частью первоначально выделенной нами площади медного оруденения.

Тогда возник соблазн переименовать будущее, как мы полагали, месторождение и дать ему более «красивое» имя – «Полярный круг». Но главный геолог Анюйской КГРЭ идею не поддержал, заметив, что название «Песчанка» уже прочно закрепилось в сознании специалистов и документах разных отделов Северо-Восточного территориального геологического управления и Министерства геологии.

В 1975 году и последующие годы работники Песчаного поисково-разведочного отряда знали об этом, в полевых работах эту условную линию полярного круга почти каждый день пересекали пешком или гусеничным транспортом. Но по большому счёту особого значения этому не придавали, поскольку тогда не было Интернета и никто не знал, что многие города мира на этом «бренде» строят свой туристический и сувенирный бизнес, ставят памятные знаки и монументы (как правило, в нескольких километрах южнее настоящего СПК). Уже в 2000-х годах, отслеживая в Интернете информацию о возобновившихся геолого-разведочных работах на месторождении, в картографических интернет-сервисах я уточнил положение СПК 66°33'44'' / 66°33'39'' в районе месторождения на новом временнóм этапе (линия его условная, и на местности, и во времени не постоянная, «гуляющая», из-за явления прецессии земной оси).

В случае с Песчанкой такое смещение условной линии проходит постоянно в границах южного «Главного блока» месторождения и будущего карьера. В настоящее время условная линия СПК на месторождении проходит между домиками посёлка геологоразведчиков (разница в определении координат широты СПК в 5'' несущественна, это всего около 155 метров).

Вот и получается, что золотомедное месторождение Песчанка – единственное месторождение полезных ископаемых в мире, расположенное точно на полярном круге. Драгоценная бусинка в ожерелье Северного полярного круга!

И геологи нынешнего базового посёлка на Песчанке, как я понимаю, тоже об этом уже знают!

Кстати

Российский город Салехард, который является административным центром Ямало-Ненецкого автономного округа, – единственный город в мире, расположенный точно на полярном круге.