НА БЕЛОГО МЕДВЕДЯ – С ТЕПЛОВИЗОРОМ

20.05.2016

Раиса ПЕТРОВА

Раиса ПЕТРОВАgazeta@ks.chukotka.ru

Прибывшая в Певек комплексная научная экспедиция приступила к изучению популяции тюленей и белых медведей, зимующих в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, с помощью уникальных методов.

ПО ФОТО ОПРЕДЕЛЯЮТ ВОЗРАСТ И ПОЛ

– В соответствии с Программой сотрудничества России и США по сохранению видов дикой флоры и фауны на 2016–2018 годы, учёные в апреле–мае 2016 года проводят совместный авиаучёт тюленей и белых медведей, – поясняет заведующий отделом инструментальных технологий и мониторинга биоресурсов НИИ «Гипрорыбфлот» Владимир Черноок. – В России этот проект под названием «Арктический странник» реализуется Советом по морским млекопитающим, Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Чукотским филиалом ТИНРО-Центра, заповедником «Остров Врангеля» и другими организациями.

Учёные используют в работе современные технологии, успешно зарекомендовавшие себя во время учётов тюленей в Белом, Каспийском, Беринговом и Охотском морях. Так, из Архангельска в Певек прибыл самолёт-лаборатория, который позволяет совершать беспосадочные восьмичасовые полёты над акваторией морей. А для обнаружения животных учёные используют… тепловизоры.

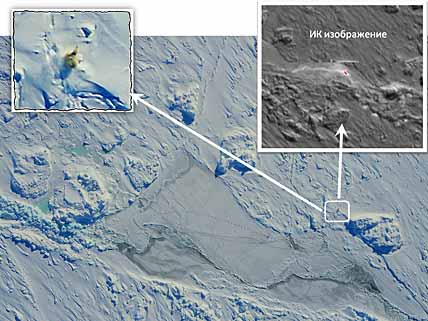

– С высоты 250 метров тепловизор фиксирует в полосе обзора всё живое, что хотя бы на градус теплее льда, затем по команде прибора включается фотокамера. В результате получается тепловизионная картина горячего пятна и фотоснимок объекта, которые и станут объектом всестороннего анализа, – рассказывает Владимир Черноок. – Разрешение цифровых камер настолько высокое, что по фотоснимку мы можем определить вид, размеры животного, а иногда даже возраст и пол.

Примечательно, что с применением тепловизора в этом году впервые проводится учёт белых медведей. Как сообщили учёные, самки с детёнышами уже начали выходить из родовых берлог и покидают остров Врангеля в поисках нерпы, прокладывая свои маршруты и в российских, и в американских льдах. После обработки данных аэросъёмки появится информация для более точной оценки общей численности и состояния популяций как белых медведей, так и тюленей в Чукотском и Восточно-Сибирском морях.

– Авиаучёт морских млекопитающих по аналогичной методике проводят в это время и американские коллеги, – добавил Владимир Черноок. – Очень важно, что мы работаем параллельно, потому что ареал обитания тюленей и чукотско-аляскинской популяции белых медведей является открытым, звери мигрируют, и для них не существует государственных границ. Американские учёные из Национальной лаборатории морских млекопитающих сейчас проводят исследования в своей зоне Чукотского моря. Мы периодически обмениваемся планами по сетке галсов, чтобы выстроить общую картину наблюдений, которая показывала бы и распределение, и численность млекопитающих.

НЕРПЫ И ЗАЙЦЫ

НЕРПЫ И ЗАЙЦЫКак пояснил заведующий лабораторией по изучению морских млекопитающих Чукотского филиала ТИНРО-Центра кандидат биологических наук Денис Литовка, для учёных важно исследовать не только места обитания, но и численность животных. Эти данные будут учитываться при определении квот на добычу и вылов биоресурсов.

– Объёмы ежегодной добычи морзверя должны быть безопасными для популяции в отдельности и экосистемы в целом, – констатирует Денис Литовка. – Последний авиаучёт тюленей проводился в 80-90-х годах прошлого века и только в Беринговом море. В Чукотском море с самолёта их ещё не изучали. Между тем тюлени этих двух морей имеют общие популяции. Так что данные нынешнего года дополнят полученные в 2012–2013 годах цифры.

Российско-американские исследования по проекту «Арктический странник» в 2016 году продлятся до 25 мая. Если же говорить о совместной работе по мониторингу различных видов животных, то специалисты России и США реализуют их с середины нулевых годов. Так, в 2005–2006 годах вёлся учёт тихоокеанских моржей, в 2012–2013 годах – ледовых форм тюленей (на этот раз объектом внимания стали кольчатая нерпа (акиба) и морской заяц (лахтак)).

– Одно из направлений изучения Арктики – определение базового уровня состояния природной среды, – рассказывает об общих принципах работы научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов. – В связи с развитием Северного морского пути, освоением нефтегазоносных лицензионных участков, растёт интенсивность судоходства, активно идёт разведка и подготовка к освоению природных энергоресурсов на континентальных шельфах арктических морей. В ходе экспедиции мы должны не только посчитать животных, но и выявить места, где они сконцентрированы, чтобы в дальнейшем можно было выработать меры по сохранению хрупких арктических экосистем в условиях усиливающейся антропогенной нагрузки. Также следует отметить, что опасность для экологии Арктики представляет смягчение климата, эффект которого можно оценивать в том числе изучая популяции морских млекопитающих, находящихся на вершине пищевых цепей.