Крепостица «Островная»

02.02.2024

Владислав ШОЛКОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

В конце прошлого года в Билибино начал работу этноцентр «Крепостица «Островная», который создан на основе казачьей культуры и традиций. Автором этого неординарного для Чукотки проекта стал представитель Союза казаков России и Зарубежья Александр Григорьев. Потомственный забайкальский казак прибыл на Крайний Север из Бурятии в 2013 году и вскоре вплотную заинтересовался историей казачества на Чукотке.

В два «захода»

Оказавшись в Билибино, Александр Григорьев загорелся идеей оборудовать первый стрелковый тир в городе, после того как получил в подарок от друга пневматическую винтовку.

– Семь лет прошло с тех пор, когда начал работать наш тир «Сплат», и уже видны результаты – многие наши юные в прошлом посетители выросли, приходят и демонстрируют своё мастерство в стрельбе, многие в армии, в том числе служат по контракту. Такие практики нужны, и мы всегда идём навстречу пожеланиям, когда нужно выехать летом, например в единственный на Чукотке детский оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» вместе с нашим оборудованием, чтобы научить детей навыку стрельбы, – сообщил казак.

Кроме своего дела, Александр заинтересовался традициями казачества на Чукотке.

– Я сразу же столкнулся с богатой казачьей историей края. Раньше даже не предполагал, что казаки жили здесь и внесли значимый вклад в освоение территории. Меня поразило обилие старинных казачьих фамилий: Никитины, Слепцовы, Дьячковы и другие. Такие же фамилии прочно укоренились в Забайкалье. Мне стало интересно, и я начал более углублённо изучать историю уже Билибинского района, – рассказал Александр Григорьев.

По его словам, можно выделить две волны освоения казаками Чукотки. Первая, наиболее значительная, относится к XVII веку и связана с походами русских землепроходцев: Михаила Стадухина, Семёна Дежнёва, Семёна Моторы и других. Они сами были представителями этого «сословия», и казаки составляли основу их отрядов.

Вторым периодом «захода» на Чукотку являются 20-е годы прошлого века, когда после революции казаки, считавшиеся советской властью реакционным сословием, массово высылались в северные регионы.

Справка «КС»

Забайкальский казак Александр Григорьев приехал на Чукотку в 2013 году из Бурятии. Его предки жили и несли службу на границе с Монголией с 1722 года. В конце 2022 года верховный атаман Союза казаков-воинов России и Зарубежья присвоил Александру Константиновичу Григорьеву казачий офицерский чин хорунжего с правом ношения формы установленного образца.

Сибирские «конквистадоры»

Как указывает выдающийся этнограф, исследовавший Чукотку и её население, Владимир Тан-Богораз, в 1644 году Михаил Стадухин со своими людьми прошёл от Якутска до низовьев Колымы, где поставил Нижне-колымское зимовье. В так называемых «распросных речах», позднее записанных со слов Стадухина, землепроходец впервые упоминает о «чухчах». Несколько лет спустя Семён Дежнёв совершил свой знаменитый переход на кочах, во время которого прошёл проливом, разделяющим Евразию и Америку, а также исследовал бассейн реки Анадырь, заложив в среднем течении (недалеко от нынешнего Марково) Анадырский острог.

«Русские казаки Восточной Сибири во многом напоминали испанских «конквистадоров», покорителей Америки. Та же неукротимая храбрость и неистовая жадность в погоне за соболем, составлявшем московскую валюту, не менее драгоценную, чем мексиканское золото… В какие-нибудь восемнадцать лет казаки завоевали весь огромный край от Лены, где пятидесятник Пётр Атласов поставил в 1632 году Якутский острог, и до Охотского моря, где в 1750 году вышеуказанный Семён Мотора поставил острожек Охотский», – так писал о казаках тех лет Тан-Богораз.

В это время нередки упоминания о стычках с аборигенным населением, которое не очень жаловало пришельцев.

В XVIII веке известно несколько крупных походов против «немирных чукоч», организованных царской администрацией при активном участии казачества. В 1730 году служилый человек Афанасий Шестаков был разбит чукчами и погиб вместе со всем отрядом. Довольно успешно действовал против аборигенов драгунский офицер Дмитрий Павлуцкий, однако в 1747 году и он был убит чукчами в бою на реке Орловой.

«Экспедиция Павлуцкого была последним военным походом русских против чукоч. Вскоре после этого правительство решило прекратить эти походы, которые требовали значительных издержек и не приносили никаких доходов», – отмечает Тан-Богораз.

С этого времени начинается сокращение русского военного присутствия на Крайнем Северо-Востоке. В 1764 году по экономическим соображениям была оставлена Анадырская крепость, а из Нижне-Колымска стали выводить служилых казаков.

«Войны с чукчами были прекращены совершенно. Чукчи, когда они были оставлены в покое, с удивительной быстротой из «немирных» превратились в «мирных», – не без иронии замечает Тан-Богораз.

К этому периоду относится начало активной торговли местного населения, которое нуждалось в изделиях из железа, оружии, чае, табаке, муке, с русскими купцами и поселенцами. Аборигены, в свою очередь, предлагали русским коммерсантам пушнину, моржовый клык (рыбий зуб).

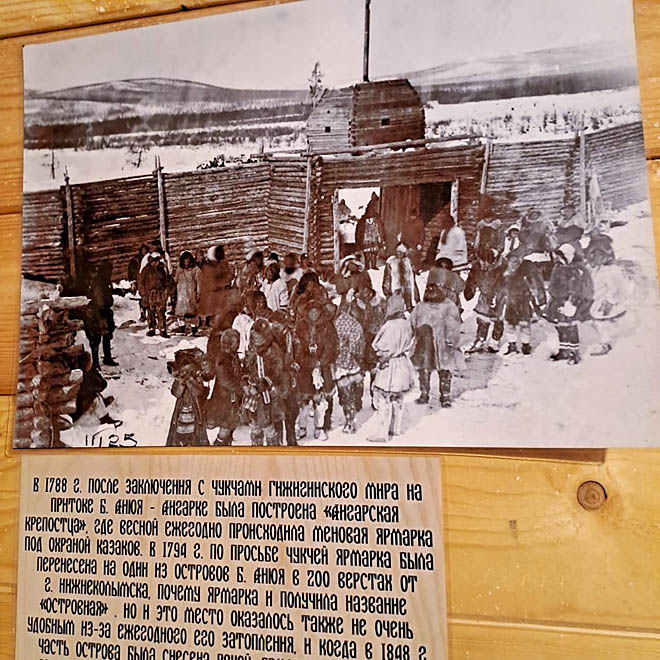

Одним из бойких мест, где велась меновая торговля, стала Анюйская ярмарка в районе села Островного. Здесь ежегодно собирались до тысячи человек из различных уголков Чукотки, причём перекупщики привозили даже американские товары, доставляемые с Аляски. Примерно в это время казаки оборудовали небольшое укрепление близ Островного, которое получило название «крепостица «Островная». Объект этот не имел военного значения, но подчёркивал особый статус оживлённого места.

Свой этноцентр Александр Григорьев назвал именно в честь казачьей крепости.

Ядро Лаптева

Ещё в 2021-м году я задумал строительство этноцентра, основой для которого была избрана история крепостицы «Островная». Его внешний и внутренний облик хочу стилизовать под эту крепость. Центр будет не каким-то музеем, а местом для общения и отдыха, где можно соприкоснуться с настоящими предметами быта, ознакомиться с текстовой информацией, фотографиями. Этим задачам служит домик с особым казачьим убранством.

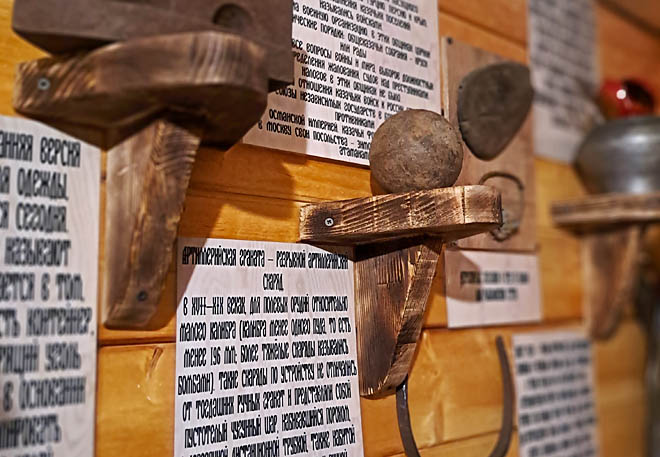

Начав реализацию проекта, Александр Григорьев обратился к казакам из различных регионов страны с просьбой помочь в сборе подлинных предметов старины, фотографий, относящихся к истории и казачьему быту. Люди откликнулись, и в крепостицу стали поступать интересные вещи. Например, ядро мортирки, которое привезли из якутского посёлка Черского.

– По местной легенде во время Ленско-Колымской экспедиции русского путешественника Дмитрия Лаптева 1739 – 1742 годов в одном из казачьих острогов на Колыме он оставил на хранение часть пушечного вооружения – мортирки и боевые припасы к ним. Предполагают, что острог потом был смыт при смене русла реки, и теперь местные жители периодически находят в окрестностях Черского ядра. Одно из них они подарили для нашей экспозиции.

По словам Александра, сбор исторических предметов, сведений и документов продолжается. Так, от одной из общин в Казахстане в экспозицию этноцентра поступил оригинальный нагрудный знак семиреченских казаков XIX века. Экспонатом музея также станет расписной суздальский сундук от кубанской казачки Елены Маньенан (она замужем за французом, откуда и нетипичная фамилия).

В коллекции присутствуют предметы, которые к казачьему быту отношения не имеют, но сами по себе представляют интерес. Например, бедренная кость мамонта.

Этноцентр расположен в Билибино на специально выделенной площадке на пересечении улиц 30 лет Советской Чукотки и Микрорайон Восточный. На ограждённой территории здесь стоит собранный из бруса домик, а рядом находится контейнер, где размещена кузница для ручной ковки, а вскоре появится и косторезная мастерская. Сам Александр имеет опыт работы кузнецом на «Уралвагонзаводе», а также знаком с художественной ковкой.

– Центр уже заработал – в прошлом году мы проводили там несколько собраний, встречи, приуроченные к праздникам разного уровня. Всё это было непросто организовать. Домику, который я заказывал в Хабаровске по особому проекту, пришлось почти год лежать в разобранном виде, пока не был согласован вопрос выделения земельного участка. В дальнейшем я планирую заключить договоры с местным отделением Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки, техникумом, школой, другими организациями, чтобы проводить праздники самого разного уровня, экскурсии и другие мероприятия. Также собираюсь по имеющейся фотографии ворот крепостицы возвести аналогичное сооружение. Кроме того, рядом с этноцентром выделен земельный участок под мини-гостиницу, где могли бы останавливаться гости Билибино. Сейчас мы хотим привлечь инвестиции для реализации этой части проекта, – подытожил Александр Григорьев.

Между тем

Результатом деятельности забайкальского казака стало не только появление интересного объекта, рассказывающего о казачестве, его укладе и традициях. По инициативе Александра в Билибинском районе появилась небольшая казачья община, состоящая из нескольких семей, живущих в Билибино, сёлах Островное и Анюйск. Она имеет статус некоммерческой организации.

Идея – в бизнес. Весной 2023 года Александр Григорьев с проектом по созданию в Билибино туристического комплекса «Крепостица «Островная» занял первое место в конкурсе, который проводился в рамках окружного форума «Идея в бизнес – бизнес в результат». Тогда он лично представил свою идею в Анадыре, рассказав, что основа проекта – реплика построенной русскими казаками-переселенцами крепости. В этноцентре также планировался небольшой хостел на четыре человека, экспозиция, рассказывающая о казачестве, ремесленная мастерская и чукотская яранга. Предприниматель уточнил, что на базе комплекса возможна организация туров-сплавов по рекам Билибинского района с посещением национальных сёл, где можно больше узнать о жизни коренного населения. Пока Александр Григорьев вкладывает в проект преимущественно свои средства, хотя помог грант «На старт» на сумму 1 млн рублей, который могут получить начинающие предприниматели.