ОПАСНАЯ ДОРОГА В НЕБЕ

Вячеслав ФИЛИППОВ,

Вячеслав ФИЛИППОВ, историк, подполковник авиации

gazeta@ks.chukotka.ru

В День Победы в Анадыре, Эгвекиноте и Фэрбанксе (штат Аляска) по инициативе жителей Чукотки прошла акция памяти. К мемориалам героев воздушной трассы Аляска – Сибирь, по которой в годы Великой Отечественной войны из США в СССР перегонялись военные и гражданские самолёты, синхронно были возложены цветы и состоялся видеомост, связавший её участников. МИД России дало высокую оценку акции: вскоре в адрес губернатора Романа Копина поступило письмо от посла России в США Анатолия Антонова, в котором дипломат подчеркнул исключительное значение подобных контактов.

«Данная инициатива жителей Чукотки заслуживает самой высокой оценки. Это – важное напоминание о боевом братстве советских и американских лётчиков в годы Великой Отечественной войны, которое всё чаще предаётся забвению на Западе. Полностью разделяем тезис участников акции о важности сохранения исторической памяти о событиях, связанных с авиатрассой времён ленд-лиза», – отметил Антонов в своём письме.

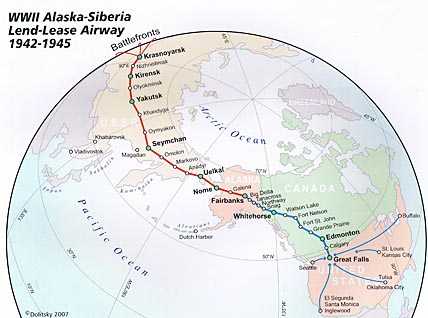

На Чукотке в периодике, в прессе публиковалось немало материалов о воздушной трассе Аляска – Сибирь, работавшей в 1942 – 1945 годах. Однако по понятным причинам внимание было приковано, прежде всего, к чукотскому участку АлСиба, хотя протяжённость всей трассы от Фэрбанкса до Красноярска составляла около 6500 км. А ведь был ещё американо-канадский отрезок – от военной базы Грейт-Фолс в штате Монтана до Фэрбанкса длиной порядка 3500 км! Кроме того, вся работа АлСиба являлась частью куда более обширной программы ленд-лиза, принятой странами антигитлеровской коалиции осенью 1941 года. Поэтому, чтобы в полной мере понять масштаб и значение воздушной трассы, по которой в годы войны из США в СССР было перегнано более 8 тысяч самолётов различных типов, нужно серьёзно углубиться в историю.

ЛЕНД-ЛИЗ. НАЧАЛО

С 29 сентября по 2 октября 1941 года в Москве проходила конференция по вопросам помощи вооружением, техникой, продовольствием Советскому Союзу со стороны Великобритании и США. Несмотря на отдельные разногласия, участникам удалось договориться по основному вопросу. И уже 1 октября был подписан первый советско-англо-американский протокол о поставках воюющему Советскому Союзу на период с 1 октября 1941-го по 1 июля 1942 года.

Протокол предусматривал передачу СССР «3 тысяч самолётов, 4500 танков, 12 700 пушек, а также различного оборудования, сырья, продовольствия, материалов медицинского назначения, всего 1,5 миллиона тонн грузов, подлежащих отправке из США и Великобритании в СССР». Официальное Соглашение между СССР и США о ленд-лизе (поставке под беспроцентный заём с оплатой в течение 10 лет, начиная с шестого года после окончания войны) было подписано 11 июня 1942 года. Завоз по ленд-лизу прекратился только в сентябре 1945 года.

Помощь союзников была очень существенной и своевременной. Только авиационный ленд-лиз, согласно советским и зарубежным источникам, составил порядка 18 тысяч самолётов различных типов. Это около 16 % от общего производства самолётов в СССР в годы войны.

Поставка грузов в Советский Союз первоначально шла двумя путями – северными морскими конвоями через Северную Атлантику в порты Архангельска и Мурманска и по южному маршруту – через Индийский океан в Персидский залив до портов Ирана и Ирака и далее сухопутным путём через Тегеран до границ СССР. Первое направление было крайне опасным из-за нападений немецких подводных лодок и авиации.

Многие корабли с грузами не доходили до портов назначения. Широко известна трагедия конвоя РQ-17 в Баренцевом море в июне 1942 года, когда из 35 судов было потоплено 23. Это случилось в один из самых тяжёлых периодов войны – перед Сталинградской битвой, когда военная техника СССР была крайне необходима. Южный маршрут был менее опасным, но очень затратным по времени.

ОДИН ИЗ ТРЁХ

Государственный Комитет Обороны поставил задачу обеспечения оперативной доставки военной техники на фронт. Учитывая опасность северной и длительность южной трассы, было принято решение о создании воздушной трассы через Аляску и Сибирь для перегона иностранных самолётов в СССР. Уже 9 октября 1941 года ГКО постановлением № ГКО-793с «О воздушной линии Красноярск – Уэлен» поручил строительство воздушной трассы Главному управлению Гражданского воздушного флота и его начальнику, полярному лётчику Герою Советского Союза генерал-майору авиации Василию Молокову. Он лично во главе группы авиационных специалистов облетел Сибирь, Якутию и Чукотку для рекогносцировки будущей трассы.

Далее одна за одной пошли изыскательские экспедиции – наземные и воздушные. Специалисты на самолётах ГВФ произвели облёт предполагаемой трассы, изучая различные направления, учитывая возможности строительства аэродромов, подвоза материалов, метеорологическую обстановку и т.д.

Большую и важную роль в самом начале сыграли лётчики гражданской авиации. Пилоты авиаотрядов Восточно-Сибирского и Дальневосточного управлений ГВФ привлекались к облётам районов возможного маршрута трассы и аэрофотосъёмкам местности. После анализа снимков принималось решение, где высаживать изыскательские экспедиции.

В итоге было предложено три варианта трассы. Первый – вдоль Севморпути. Этот маршрут был относительно освоен лётчиками полярной авиации. Второй – с Аляски через Камчатку и далее на Комсомольск-на-Амуре, откуда с авиазавода № 126 с июня 1941 года активно вёлся перегон бомбардировщиков ДБ-3Ф (Ил-4). Третий маршрут шёл через Чукотку и Якутию на Красноярск. Он позволял использовать уже имеющиеся аэродромы ГВФ и треста «Дальстрой».

После тщательного анализа ГКО утвердил последний вариант. Намеченная к строительству трасса проходила по территории Красноярского края, Иркутской области, Якутской АССР, Хабаровского края и Чукотского национального округа. Протяжённость трассы (без обходных вариантов) составляла около 6500 км. Первоначальное официальное наименование этой небесной дороги – Красноярская воздушная трасса ВВС Красной армии. С 15 июня 1943 года – Воздушная трасса Красноярск – Уэлькаль. Однако во всём мире она наиболее известна как трасса Аляска – Сибирь, или сокращённо АлСиб.

Строительство инфраструктуры АлСиба началось в конце 1941 года.

ЗА БЕРИНГОВЫМ ПРОЛИВОМ

Тем временем в США и в Канаде тоже полным ходом шла подготовка к поставке самолётов с заводов-изготовителей на Аляску, предполагавшая в том числе строительство дорог и аэродромов. Американо-канадский участок был трассой большого протяжения – около 3500 км примерно с такими же природными условиями: путь пролегал в основном над практически незаселённой горной и таёжной местностью.

Маршрут был следующим: взлёт с аэродрома Гор в Грейт-Фолс (штат Монтана) и далее полёт над территорией Канады через Летбридж, Калгари, Эдмонтон, Гранд-Прери (Альберта), Форт-Сент-Джон и Форт Нельсон (Британская Колумбия), Уотсон-Лейк и Уайтхорс (Юкон). Далее шла Аляска – Танана, Биг-Дельта в конечный пункт – аэродром Ладд-Филд в Фэрбанксе, где производилась приёмка-передача самолётов советской стороной.

Уже в сентябре 1941 года были определены необходимые промежуточные посадочные площадки и согласованы вопросы взаимодействия с властями Канады на местах и с диспетчерами на гражданских авиалиниях. Для США скорейшее начало работы трассы стало важным событием ещё и из-за необходимости наращивания группировки войск на Аляске, в связи с началом боевых действий японских войск на Алеутских островах.

Американские пилоты называли трассу Аляска – Канада по аналогии с АлСибом – АлКан. Перегон самолётов был возложен на лётчиков 7-й авиационной группы со штатом около 500 человек, специально сформированной 22 июня 1942 года в составе Управления воздушных транспортных перевозок США. На канадские базы выехал личный состав ВВС США. В авиагруппу кроме перегоночных эскадрилий входило и женское лётное подразделение связи (WASP) под руководством Джун Эверетт.

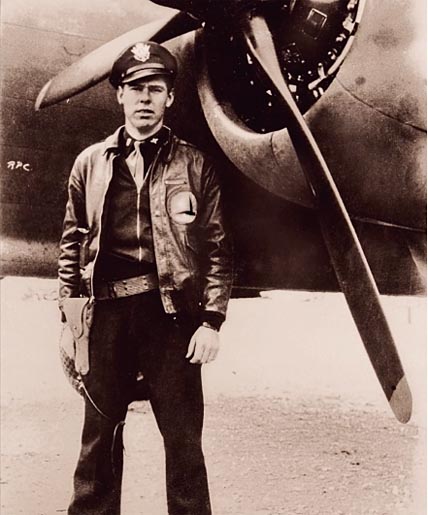

Как к выполнению заданий относились американские лётчики? Об этом могут рассказать их воспоминания и интервью, опубликованные уже в послевоенное время.

Лётчик 25-й эскадрильи лейтенант Бен Л. Браун, благодаря которому сохранились многие известные фотографии тех лет, сказал так: «Трасса АлКан была тяжёлой и опасной, но никто не сомневался в её значимости. И если бы представилась такая возможность или возникла в том необходимость, я немедленно пролетел бы по ней снова». Он же рассказывал, что трасса проходила над абсолютно дикой местностью с густыми лесами и острыми пиками канадских Скалистых гор. Многое было очень схоже с советским АлСибом в начале его работы – практическое отсутствие авиационных карт, наземных ориентиров, дорог, радиомаяков и вообще связи по маршруту движения. Наиболее сложным для пилотов был участок Уотсон-Лейк – Уайтхорс, который они с присущей американцам долей чёрного юмора назвали «долиной миллиона долларов», потому что за короткий период времени там в авариях и катастрофах было потеряно число самолётов общей стоимостью близкой к этой цифре.

Как и наши лётчики над чукотской тундрой и сибирской тайгой, американские пилоты на АлКане понимали, что при вынужденной посадке или аварии шанс быть найденными поисковыми экспедициями невелик.

Точные данные о числе погибших американских лётчиков на трассе АлКан пока не рассекречены (известно только несколько имён), но известно общее количество потерянных самолётов – 133. Многие экипажи до сих пор числятся пропавшими без вести.

Вот только одна из таких трагических историй, случившихся над «долиной миллиона долларов».

27 октября 1943 года на участке Уотсон-Лейк – Уайтхорс пропал без вести лейтенант Уолтер Томсон Кент. Он летел в группе истребителей П-39 «Аэрокобра» ведущим пары. Самолёты оказались в низких облаках и шли по приборам. После приземления группы в Уайтхорсе выяснилось, что самолёта лейтенанта Кента нет. Для участия в поисках пилота были сняты с рейсов пять транспортников ДС-3, два самолёта «Норсманн», АТ-6 «Тексан» и «Пайпер», базировавшиеся в Уотсон-Лейк. К ним присоединились три машины канадских ВВС. Задача поиска самолёта Кента была поставлена и следующим группам перегонщиков, летящим через этот район.

В общей сложности 13 пилотов выполнили 64 вылета и обследовали территорию в 35 тысяч квадратных километров. Из-за метелей и низкой облачности безуспешные поиски решили прекратить….

Взорвавшаяся при ударе о землю «Аэрокобра» была случайно найдена и опознана по серийному номеру только 18 сентября 1965 года канадской поисковой группой, искавшей другой самолёт. На месте были обнаружены обугленные клочки одежды, кольцо с выгравированным именем Кента и две монеты. Спустя 22 года лётчика признали погибшим.

После тщательного анализа ГКО утвердил последний вариант. Намеченная к строительству трасса проходила по территории Красноярского края, Иркутской области, Якутской АССР, Хабаровского края и Чукотского национального округа. Протяжённость трассы (без обходных вариантов) составляла около 6500 км. Первоначальное официальное наименование этой небесной дороги – Красноярская воздушная трасса ВВС Красной армии. С 15 июня 1943 года – Воздушная трасса Красноярск – Уэлькаль. Однако во всём мире она наиболее известна как трасса Аляска – Сибирь, или сокращённо АлСиб.

Строительство инфраструктуры АлСиба началось в конце 1941 года.

ЗА БЕРИНГОВЫМ ПРОЛИВОМ

Тем временем в США и в Канаде тоже полным ходом шла подготовка к поставке самолётов с заводов-изготовителей на Аляску, предполагавшая в том числе строительство дорог и аэродромов. Американо-канадский участок был трассой большого протяжения – около 3500 км примерно с такими же природными условиями: путь пролегал в основном над практически незаселённой горной и таёжной местностью.

Маршрут был следующим: взлёт с аэродрома Гор в Грейт-Фолс (штат Монтана) и далее полёт над территорией Канады через Летбридж, Калгари, Эдмонтон, Гранд-Прери (Альберта), Форт-Сент-Джон и Форт Нельсон (Британская Колумбия), Уотсон-Лейк и Уайтхорс (Юкон). Далее шла Аляска – Танана, Биг-Дельта в конечный пункт – аэродром Ладд-Филд в Фэрбанксе, где производилась приёмка-передача самолётов советской стороной.

Уже в сентябре 1941 года были определены необходимые промежуточные посадочные площадки и согласованы вопросы взаимодействия с властями Канады на местах и с диспетчерами на гражданских авиалиниях. Для США скорейшее начало работы трассы стало важным событием ещё и из-за необходимости наращивания группировки войск на Аляске, в связи с началом боевых действий японских войск на Алеутских островах.

Американские пилоты называли трассу Аляска – Канада по аналогии с АлСибом – АлКан. Перегон самолётов был возложен на лётчиков 7-й авиационной группы со штатом около 500 человек, специально сформированной 22 июня 1942 года в составе Управления воздушных транспортных перевозок США. На канадские базы выехал личный состав ВВС США. В авиагруппу кроме перегоночных эскадрилий входило и женское лётное подразделение связи (WASP) под руководством Джун Эверетт.

Как к выполнению заданий относились американские лётчики? Об этом могут рассказать их воспоминания и интервью, опубликованные уже в послевоенное время.

Лётчик 25-й эскадрильи лейтенант Бен Л. Браун, благодаря которому сохранились многие известные фотографии тех лет, сказал так: «Трасса АлКан была тяжёлой и опасной, но никто не сомневался в её значимости. И если бы представилась такая возможность или возникла в том необходимость, я немедленно пролетел бы по ней снова». Он же рассказывал, что трасса проходила над абсолютно дикой местностью с густыми лесами и острыми пиками канадских Скалистых гор. Многое было очень схоже с советским АлСибом в начале его работы – практическое отсутствие авиационных карт, наземных ориентиров, дорог, радиомаяков и вообще связи по маршруту движения. Наиболее сложным для пилотов был участок Уотсон-Лейк – Уайтхорс, который они с присущей американцам долей чёрного юмора назвали «долиной миллиона долларов», потому что за короткий период времени там в авариях и катастрофах было потеряно число самолётов общей стоимостью близкой к этой цифре.

Как и наши лётчики над чукотской тундрой и сибирской тайгой, американские пилоты на АлКане понимали, что при вынужденной посадке или аварии шанс быть найденными поисковыми экспедициями невелик.

Точные данные о числе погибших американских лётчиков на трассе АлКан пока не рассекречены (известно только несколько имён), но известно общее количество потерянных самолётов – 133. Многие экипажи до сих пор числятся пропавшими без вести.

Вот только одна из таких трагических историй, случившихся над «долиной миллиона долларов».

27 октября 1943 года на участке Уотсон-Лейк – Уайтхорс пропал без вести лейтенант Уолтер Томсон Кент. Он летел в группе истребителей П-39 «Аэрокобра» ведущим пары. Самолёты оказались в низких облаках и шли по приборам. После приземления группы в Уайтхорсе выяснилось, что самолёта лейтенанта Кента нет. Для участия в поисках пилота были сняты с рейсов пять транспортников ДС-3, два самолёта «Норсманн», АТ-6 «Тексан» и «Пайпер», базировавшиеся в Уотсон-Лейк. К ним присоединились три машины канадских ВВС. Задача поиска самолёта Кента была поставлена и следующим группам перегонщиков, летящим через этот район.

В общей сложности 13 пилотов выполнили 64 вылета и обследовали территорию в 35 тысяч квадратных километров. Из-за метелей и низкой облачности безуспешные поиски решили прекратить….

Взорвавшаяся при ударе о землю «Аэрокобра» была случайно найдена и опознана по серийному номеру только 18 сентября 1965 года канадской поисковой группой, искавшей другой самолёт. На месте были обнаружены обугленные клочки одежды, кольцо с выгравированным именем Кента и две монеты. Спустя 22 года лётчика признали погибшим.

«МЫ ДЕЛАЛИ ХОРОШЕЕ ДЕЛО»

В 2017 году 95-летний ветеран 7-й авиагруппы полковник ВВС США Майк Хант сказал так: «Мы делали хорошее дело. Русским лётчикам нравились наши «Аэрокобры», и они достойно на них воевали с немцами. А так не могу сказать, что мы с ними много общались. Мы не знали русского языка, они – английского. Поприветствуем друг друга и всё. Времени на встречи особо не было. Пригонишь самолёт в Ладд-Филд (аэропорт Фэрбанкса. – Прим. ред.) и сразу на транспортнике назад в Грейт-Фолс. Такая работа…».

Такая работа… Они не считали себя героями, ни наши, ни американцы. Просто вместе делали общее дело. И даже в 95-летнем возрасте Майк Хант по праву гордился тем, что был к этому причастен.

8094 самолёта, перегнанные по трассе от американских авиационных заводов до Красноярска и далее на фронты, – это огромная цифра. Это 250 полноценных боевых авиационных полков. Они точно не были лишними на советско-германском фронте и, без всяких сомнений,

приблизили День Победы.

В 2017 году 95-летний ветеран 7-й авиагруппы полковник ВВС США Майк Хант сказал так: «Мы делали хорошее дело. Русским лётчикам нравились наши «Аэрокобры», и они достойно на них воевали с немцами. А так не могу сказать, что мы с ними много общались. Мы не знали русского языка, они – английского. Поприветствуем друг друга и всё. Времени на встречи особо не было. Пригонишь самолёт в Ладд-Филд (аэропорт Фэрбанкса. – Прим. ред.) и сразу на транспортнике назад в Грейт-Фолс. Такая работа…».

Такая работа… Они не считали себя героями, ни наши, ни американцы. Просто вместе делали общее дело. И даже в 95-летнем возрасте Майк Хант по праву гордился тем, что был к этому причастен.

8094 самолёта, перегнанные по трассе от американских авиационных заводов до Красноярска и далее на фронты, – это огромная цифра. Это 250 полноценных боевых авиационных полков. Они точно не были лишними на советско-германском фронте и, без всяких сомнений,

приблизили День Победы.

Справка «КС»

Справка «КС». Американский истребитель периода Второй мировой войны Белл П-39 «Аэрокобра» отличался необычной для своего времени конструкцией. Его двигатель располагался сзади кабины пилота и был связан с воздушным винтом длинным валом. Половина всех выпущенных самолётов (более 4500 единиц) были поставлены в СССР по ленд-лизу, в том числе перегнаны по воздушной трассе Аляска – Сибирь. На П-39 летали такие асы, как Александр Покрышкин, Григорий Речкалов, Александр Клубов, Николай Гулаев и другие. Примечательно, что в западных армиях спрос на «Аэрокобру» был невелик, так как воздушные бои велись здесь на большой высоте, где эта машина уступала другим самолётам. Популярность П-39 у советских лётчиков для союзников оказалась несколько неожиданной. Тем не менее по просьбе СССР они смогли быстро нарастить производство «Аэрокобр», которые выпускались, прежде всего, для нужд Восточного фронта.