Его звали «дед»

22.11.2024

Сергей НИКИТИН

gazeta@ks.chukotka.ru

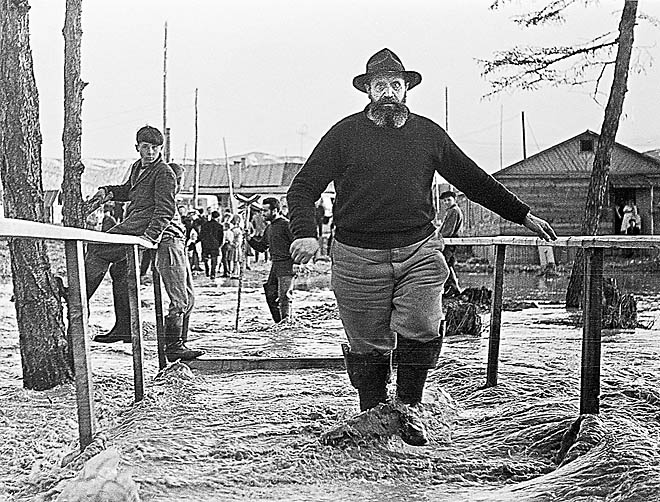

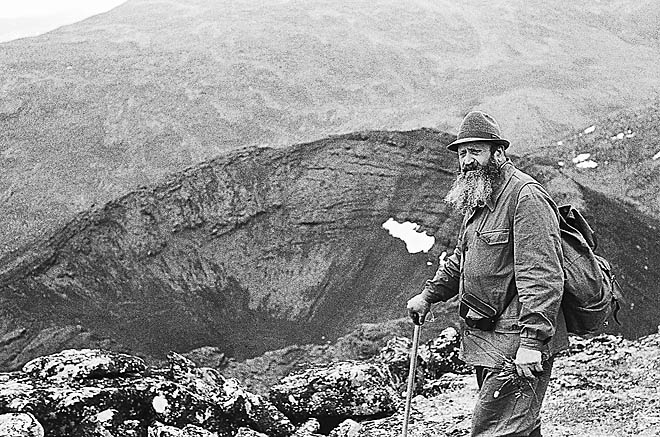

Имя Григория Сергеевича Глазырина в Билибино хорошо знают. В честь него назван районный краеведческий музей, основателем которого он стал в начале 70-х годов прошлого века. Выпускник МГУ, фронтовик, колымский лагерник, гидрогеолог, общественный деятель – этот человек оставил глубокий след в жизни посёлка, а потом и города. Билибинцы уважительно называли Глазырина «дедом» за неизменную шляпу и окладистую бороду, поражаясь его неугомонному характеру и энтузиазму.

Изломы жизни

Биография Григория Сергеевича Глазырина богата на перипетии, но в то же время типична для того бурного времени. Он родился 27 ноября 1909 года в семье крестьянина в деревне Шаваржаково Кировской области. Учился в Уржумском педтехникуме, потом в Вятском (ныне Кировском) педагогическом институте. Закончил аспирантуру МГУ по специальности «Генезис и география почв» в 1934 году. Через пару лет начал работать в Москве в крупной организации «Аэропроект» начальником отдела по строительству аэродромов, много времени проводя в служебных командировках.

Биографическая справка говорит, что Великая Отечественная война застала Глазырина во Львове, и уже 3 июля 1941 года он был призван в ВВС Красной армии. Воевал в Крыму и на Северном Кавказе. Попал в плен в 1942 году, но спустя два месяца бежал и вернулся в строй 17-й воздушной армии. Глазырин был участником Ясско-Кишинёвской операции, в составе 3-го Украинского фронта воевал в Болгарии, Румынии, Югославии и Венгрии.

В конце 1944 года в судьбе Григория Глазырина наступил очередной поворотный момент. Он был осуждён на 10 лет лагерей, как гласит предание, за неосторожные высказывания по поводу советского гимна, который начал официально исполняться с 1 января 1944 года (до этого гимном СССР был Интернационал). Глазырин якобы сделал колкое замечание, что партию создал Ленин, но в тексте наравне с ним упоминается товарищ Сталин, заслуги которого не столь очевидны.

Более подробно об этом эпизоде пишет в своей книге «Люди Восточной тундры» геолог Анюйской комплексной геолого-разведочной экспедиции Николай Незнанов, лично знавший Глазырина.

«Григорий Сергеевич попал на фронт в ту войну, имея за плечами высшее образование, учёную степень кандидата сельскохозяйственных наук и законченную аспирантуру по почвоведению. Его направили в команду, которая строила и обслуживала полевые аэродромы для нашей авиации. По его рассказам, на одном из подведомственных объектов при посадке несколько самолётов потерпели аварию. Комиссия вину за происшествие возложила на строителей взлётно-посадочной полосы, а военный трибунал оценил это как вредительство – Григорий Сергеевич был осуждён на каторжные работы, по этапу доставлен на Колыму и отбывал срок на руднике Каньон в Среднеканском районе.

Смерть Сталина и пересмотр дел заключённых принесли Г. С. Глазырину полную реабилитацию – в его деле фигурировали материалы не столько о халатности, сколько об «антисоветских» высказываниях склонного к прямолинейности человека. Каторга не сломила его воли, жизнелюбия, не убила гражданскую активность. Единственным напоминанием о лагерном прошлом была окладистая борода, отращенная в 35 лет с клятвенным обещанием не стричь её никогда. С тех пор и закрепилась за ним кличка «дед», – рассказывает Незнанов.

Дата освобождения Григория Глазырина известна точно – 16 мая 1953 года. После выхода на свободу люди обычно уезжали с Колымы, но он остался и устроился работать младшим топографом Тальской геологической партии. В 1955 году попал в Омолон, трудился в Сеймчанском районном геологоразведочном управлении гидрогеологом, сначала старшим техником-коллектором, а затем главным специалистом. В марте 1956 года в числе первых геологов приехал работать на территорию Билибинского района, где стал начальником геологической партии.

«Здоровья своего он не жалел…»

Сразу же после переезда в Билибино Григорий Глазырин отметился несколькими заметными делами. Он решил проблему водоснабжения, дав точные рекомендации по бурению скважины, дебит которой позволил с запасом обеспечить быстро растущий посёлок золотодобытчиков качественной питьевой водой. Ему же принадлежала идея организации первой общественной столовой. Заведение общепита в населённом пункте, где работало большое число вахтовиков, мгновенно стало пользоваться большой популярностью.

Незнанов вспоминает, что Григория Глазырина отличало трепетное отношение к северной природе, хотя в то время, когда на Западной Чукотке начали открывать и отрабатывать крупные месторождения золота, строились дороги и один за другим вырастали посёлки, об экологии вряд ли кто-то всерьёз думал. Тем не менее «дед» по собственной инициативе следил за развитием Билибино и не допускал бесконтрольной вырубки рощ в долине реки.

«Но главным его достоинством, принёсшим славу Г. С. Глазырину, была его кипучая общественная деятельность, – пишет Николай Незнанов. – Неиссякаемая энергия фонтанировала из него. Задавшись целью сохранить для истории становление советской власти на Чукотке, первые шаги в строительстве посёлка, он взялся за накопление экспонатов, письменных исторических документов, буквально вырывая из рук, выпрашивая, выманивая их. Он добился у районных властей выделения помещения и оборудовал там краеведческий музей. Его знали и побаивались во всех эшелонах власти... Здоровья он своего не жалел – всё спешил побольше сделать. Его архив уже не помещался в однокомнатной квартире, а музей, первоначально размещённый в бараке, был завален экспонатами, и Григорий Сергеевич добился выделения для него более обширного помещения во вновь построенном здании. Местные литераторы предлагали ему свои услуги в обработке этого богатейшего и обильного материала – он отказывался от их помощи, надеясь на свои силы и нескончаемую жизнь. Сам он смог издать лишь единственный печатный труд – хронику освоения Западной Чукотки под названием «Время, События, Люди».

Краеведческий музей, который впоследствии получил имя его создателя, Григорий Сергеевич возглавлял с 1970 по 1987 годы на общественных началах, а с 1987 года стал его штатным директором.

Так получилось, что Григорий Глазырин, многие десятилетия отдавший Билибино и Чукотке, ушёл из жизни за пределами округа. Весной 1990 года он находился на отдыхе в одном из подмосковных санаториев, и 12 марта «деда» не стало. Похоронили его там же, в Подмосковье.

«Случись это в Билибино, весь посёлок пришёл бы проводить его в последний путь», – добавляет Николай Незнанов.

Между тем

Н. Н. Незнанов сочинял хорошие стихи. Один он посвятил памяти Г. С. Глазырина, которого автор назвал «чукотским Дон Кихотом».

Ты был на улицах посёлка

Известнее, чем в сквере бюст,

И хоть ходили кривотолки,

«Наш дед» гремел на весь Союз.

Музей, газета, в пойме лес,

Вода, история района…

Во все дела настырно лез

Ты, презирая пустозвонов.

Свою оправдывая блажь,

Ходил, громил, клеймил – сражался;

Горел, грозил. Впадая в раж,

Ногами топал и плевался…

Ты, наш чукотский Дон Кихот,

Будил в душе святую веру,

Нам в полосе своих забот

Спешить бы взять тебя в примеры!

Живя в привычной суете,

Любя, трудясь и ненавидя,

Мы вспоминали о тебе

Лишь в юбилейные засидья:

«Дед будет жить и до ста лет!»

И чарка по кругу ходила.

«Он восьмижильный, этот дед,

И в бороде его вся сила!

Неколебим, как в сквере бюст!»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И вдруг мы все осиротели,

И неуютен наш уют –

Тебя в себе недоглядели!

После реабилитации в 1953 году Григорий Глазырин был восстановлен в партии. Судя по его общественной позиции, он вполне разделял советскую идеологию, но был совершенно нетерпим к любым проявлениям бюрократизма и формализма, всегда добиваясь публичного осуждения неблаговидных поступков. «Ни одно собрание, пленум РК КПСС, совещание не проходило без выступлений Григория Сергеевича – он был занозой в глазу всего районного руководства, много и часто публиковал свои критические заметки в местной газете «Золотая Чукотка», – отмечает Н. Н. Незнанов. Действительно, на страницах районной газеты в 60 – 80-е годы можно найти немало его материалов, которые он готовил как внештатный автор. Он писал о работе геологов, необходимости развития на Чукотке овощеводства и многом другом, призывал земляков более активно заявлять о своей общественной позиции на выборах. Можно сказать, что и «Золотая Чукотка» тоже создавалась его усилиями.

Лучше поздно, чем никогда

Подготовил Сергей НИКИТИН

gazeta@ks.chukotka.ru

Страсть к собирательству вещей, многие из которых потом стали экспонатами Билибинского краеведческого музея, Глазырину, по-видимому, была присуща всегда. Более полувека назад произошёл интересный случай, о котором нашим коллегам из билибинской районной газеты «Золотая Чукотка» пять лет назад рассказал уехавший в 1982 году на Смоленщину житель Анюйска Сергей Бебешко.

– Дело было в начале семидесятых. Мой отец, Пётр Максимович, работал начальником гидрометеостанции посёлка Анюйск. А Григорий Сергеевич Глазырин – гидрогеологом Анюйского районного Геологоразведочного управления, они вместе проводили работы по изысканию воды. Как-то отец пригласил деда на ужин. Ужинают они, значит, беседуют. Оба – интересные рассказчики! Ну и договорились… до моей коллекции значков. Отец позвал меня и говорит: «Ну-ка, Сергей, похвастайся своей коллекцией». Она была небольшой, десятка два всего – ведь значки тогда были в дефиците. В Анюйске совсем не продавались – разве что выменяешь у кого или в отпуске купишь раз в два года. В общем, собиралась коллекция довольно-таки медленно, и я так дорожил ей, прямо влюблялся в некоторые «экспонаты» (а я в этом плане жадный человек: если влюбился в вещь – никогда никому её не отдам).

Ну вот, притащил я свою маленькую коллекцию. И дед так одобрительно посмотрел сначала на неё, потом на меня, улыбнулся, по плечу меня даже похлопал. И говорит, глядя на значок с надписью «Провидение»: «Ух ты! А у меня такого значка нет! Значки всех населённых пунктов Чукотки есть, а вот такого нет». Батя мой, конечно же, разомлел сразу (деда тогда уважали все без меры, боготворили даже): «Серёж, давай подарим значок! Вот скоро музей даже у дедушки будет. Представляешь? И твой значок там будет!». Я такой: «Не-не-не!». И, оскорблённый посягательством на «потом и кровью добытый значок», ушёл в свою комнату, борясь с неприятным чувством, что значок я всё-таки зажал.

А им оставалось только посетовать. Возможно даже, отец пообещал деду меня уговорить, не знаю. Отужинали они, разошлись, и больше я его никогда не видел – это была единственная наша встреча. И с тех пор, когда речь заходила о Глазырине, всегда я эту историю вспоминал. Всегда чувствовал, что я всё-таки несправедливо зажал значок, и от этого неприятно так на душе становилось. А с годами это чувство всё усиливалось, совесть мучила. Прошлым летом (это был 2019 год. – Прим. ред.), когда я собирался в очередной раз посетить Чукотку, меня осенило! Я подумал: «А почему бы мне не отдать значок?! Уже не деду, а в его музей». Так и случилось: в августе я приехал в Билибино, рассказал эту историю работникам музея, «вручил деду» желаемый значок с надписью «Провидение». Там записали мои данные и даже с мамонтами сфотографировали на память. В общем, совесть я очистил! И теперь значок – среди экспонатов музея. Там, где его и хотел видеть «дед» Глазырин почти полвека назад. И, думаю, видит. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.