ПРИРОДООХРАННАЯ ГРАМОТА

26.06.2020

Григорий ТЫНАНКЕРГАВ

gazeta@ks.chukotka.ru

Вчера в стране стартовало голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Предлагаемые изменения не раз широко обсуждались. Все они в равной степени важны, но мне, с одной стороны, как профессиональному геологу, а с другой – как сыну оленевода, хотелось бы поделиться своими мыслями по поводу одной из поправок.

gazeta@ks.chukotka.ru

Вчера в стране стартовало голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Предлагаемые изменения не раз широко обсуждались. Все они в равной степени важны, но мне, с одной стороны, как профессиональному геологу, а с другой – как сыну оленевода, хотелось бы поделиться своими мыслями по поводу одной из поправок.

ДОПОЛНИТЬ ПУНКТОМ «Е»

ДОПОЛНИТЬ ПУНКТОМ «Е»Речь идёт об изменении, которое предлагается внести в часть 1 статьи 114 Конституции РФ, где определяются полномочия и обязанности федерального правительства. Её предла-гается дополнить пунктом «е» следующего содержания: «осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение нега-тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным».

Мне кажется, что для Чукотки, где сохранилась первозданная природа, но в то же время постоянно возрастает антропогенное воздействие на неё, этот пункт весьма актуален.

Природа – основная достопримечательность Чукотки. Мне и в детстве, и во время работы геологом довелось оценить её уникальность и разнообразие. Леса на юге региона со своеобразным животным миром, тундровые равнины на севере, перемежающиеся с горами, реки, озёра и заливы, полные рыбы и всякой живности. Кроме того, нам надо не забывать, что испокон веков Чукотка – это не безлюдные территории, а места, где жили и живут коренные народы, причём сегодня в любом поселении есть старожилы разных национальностей, для которых наша северная земля стала малой родиной.

Нетронутая прекрасная природа – один из факторов, который привязывает человека к месту. А традиции и культура коренного населения Чукотки, неотделимые от окружающей среды и возникшие благодаря ей, – это достояние не только региона и страны, но и всего человечества.

Но вот можно ли соблюсти баланс интересов промышленного развития территории и сохранения природы, а значит, и самобытного уклада жизни аборигенов? Ведь каждому очевидно, что для поступательного развития региона необходимо разрабатывать месторождения полезных ископаемых. Природа распорядилась так, что в наших недрах есть залежи золота, серебра, меди, олова, вольфрама, молибдена, ртути, каменного и бурого угля, нефти и газа. Почему же нам не использовать их для собственного блага?

ЗАПУСТИЛИ РУКУ В НЕДРА

ЗАПУСТИЛИ РУКУ В НЕДРАТак мы и делали много десятилетий подряд. Почти за 70-летний период истории Чукотки добыто более 1 тысячи тонн золота, более 200 тыс. тонн олова, около 90 тыс. тонн вольфрама, порядка 29 млн тонн каменного и бурого угля. Про общераспространённые полезные ископаемые вроде песка, гальки, глины я даже не говорю.

Во времена СССР хозяйственное освоение Чукотки, как и всей России, носило широкомасштабный характер и было комплексным, идя рука об руку с обустройством бытовой и социально-культурной инфраструктуры. За это время в округе, благодаря промышленному освоению, произошли разительные перемены в экономике, социальной жизни, да и сам облик Чукотки изменился – появилось три города, атомная и крупные тепловые станции, благоустроенные сёла, автомагистрали, морпорты, аэро-порты. Сейчас мы воспринимаем это как само собой разумеющееся, но, поверьте, не так давно ничего этого не было. Я хорошо помню те времена.

Но вместе с освоением Чукотки росла нагрузка и на окружающую среду. В советское время эксплуатировались не только крупные, но и небольшие по нынешним меркам месторождения. Как результат, после ликвидации производства остались брошенные поселения. Сегодня Иультин, Валькумей, Отрожный, Бараниха, Встречный (этот список можно долго продолжать) фактически разрушены. Облик этих когда-то густонаселённых мест печален. Грустно видеть и их окрестности: в радиусе нескольких километров здесь разбросаны отходы производства и бытовой мусор.

Конечно, у нас не всё так плохо на фоне других территорий. У южного соседа Магаданской области сотни брошенных поселений, в погоне за золотом испаханы и изрыты некогда прекрасные долины рек. А ведь были на Колыме и олени, и оленеводы-эвены! Как сказал геолог Сергей Аренто после увиденных «лунных» пейзажей Колымы: «Нам надо срочно менять отношение к земле Чукотки!». Уже тогда я был полностью с ним согласен. Ведь в результате промышленного освоения западных и центральных районов Чукотки в советское время был нанесён серьёзный ущерб природе, в том числе и оленьим пастбищам. Он может показаться небольшим (подумаешь, 0,01 % от общей площади!), но хозяйственная деятельность затронула долины рек с богатой кормовой базой северного оленя. Они так и остались нерекультивированными. Не потому что советская власть не могла это сделать, а потому что там оставались техногенные россыпи золота. Они и сейчас продолжают разрабатываться.

На данный момент в округе работают 26 недропользователей, из них на добыче рудного золота и серебра пять крупных предприятий, на добыче россыпного золота 21 предприятие. Кроме того, на территории Чукотки 12 недропользователей осуществляют добычу общераспространённых полезных ископаемых, шесть предприятий ведут дорожное строительство и прокладку ЛЭП.

РУДА И РОССЫПИ

РУДА И РОССЫПИЯ полагаю, что ошибки и недоработки прошлого должны быть учтены. Это уже делается сейчас – на Чукотку пришли крупные компании с высокими экологическими стандартами и большим опытом по минимизации воздействия на окружающую среду.

Изменился и сам характер золотодобычи – основной отрасли нашей экономики. С 1957 года по 2007 год практически всё золото добывалось из россыпей. Между тем основной ущерб природе наносится именно при разработке россыпных месторождений, поскольку при этом коренным образом на больших площадях изменяется ландшафт речных долин, происходит загрязнение поверхностных вод на много километров вниз по течению и, соответственно, наносится непоправимый вред растительному и животному миру. Это одна из наиболее острых экологических проблем для нас, ведь значительная часть речных долин Западной и Северной Чукотки разрушена отработкой россыпей, а нижележащие участки загрязнены техногенными отходами.

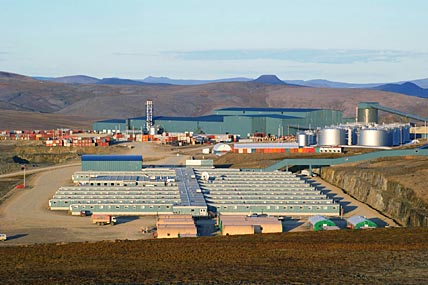

С 2008 года, после запуска месторождения Купол, на Чукотке превалировала рудная золотодобыча. Она значительно меньше приносит ущерба окружающей среде, хотя бы в силу компактности основных производственных объектов. Конечно, это не отменяет необхо-димости строгого исполнения природоохранных мероприятий. В этом отношении примером того, как нужно добывать золото в больших объёмах при минимальном воздействии на природу, является работа предприятий канадской компании «Кинросс Голд», которая осваивает на Чукотке месторождения Купол и Двойное.

Качество их работы видно даже неискушённым взглядом, начиная с прокладки дорог в тундре, обустройства жилого посёлка и заканчивая организацией добычных работ. Деятельность корпорации «Кинросс Голд» на Чукотке может служить примером корпоративной социальной ответственности как обязательной части политики промышленных компаний в северных регионах России.

НАДЕЕМСЯ, ЧТО «ЛУЧ» НЕ ПОДВЕДЁТ

Сейчас россыпная золотодобыча уступает в объёмах рудной, но всё равно вызывает беспокойство в части обеспечения сохранности природы. Серьёзная проблема заключается в том, что при выдаче лицензий, согласно действующему российскому законодательству о недрах, никто не спрашивает мнения местного населения, никто не информирует людей обо всех рисках россыпной добычи золота. При выставлении участка на аукцион общественные обсуждения не проводятся, нет должного контроля и за рекультивацией земель.

И ещё хотелось бы обратить внимание на следующий момент. Вся территория Чукотки, согласно распоряжению Правительства РФ от 08.05.2009 года № 631-р, отнесена к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Однако это никак не влияет на решение вопросов предоставления участков недр в пользование и их последующей разработки. А ведь значительную часть территории Чукотки занимают оленьи пастбища. Одним из таких примеров является организация аукциона по ручью Оренковка (правый приток реки Ильгувеем) и последующее предоставление его в пользование артели «Луч» на землях оленеводов «Олоя», которые возражали по этому поводу. Хорошо, что артель старателей «Луч» возглавляет Расель Скорик, известный тем, что щепетильно относится к вопросам охраны оленьих пастбищ. Поэтому есть надежда на то, что на Ильгувееме, что в переводе с чукотского означает «белая (чистая) река», будет порядок.

И всё же мы должны быть готовы к тому, что в последующие годы нагрузка на недра, а следовательно, и на природу Чукотки будет возрастать. Это связано с освоением крупнейшего месторождения меди в России Песчанка, месторождений Беринговского угольного бассейна, рудных и россыпных месторождений золота, а возможно, залежей олова и вольфрама на севере и юго-западе Чукотки. С учётом этой тенденции, по сути, остаются две территории, не затронутые разработкой недр, – это Чукотский полуостров и водораздел рек Олой и Анадырь.

В своей статье я затронул только одну грань сложного вопроса охраны природы, связанную именно с недропользованием. Но ведь наряду с этим требует пристального внимания животный, растительный и водный мир Чукотки – всё, что окружало человека тысячелетия. Поэтому полагаю, что тема экологии должна занять достойное место в Конституции России и вопросах государственной политики, тем более что пробелы и упущения в российском законодательстве, а также практической деятельности есть, и над их устранением нам всем нужно работать. В частности, реальным шагом в этом направлении могло бы стать принятие нашей Думой окружного Закона «Об ответственном недропользовании» для обеспечения экологических, социальных и экономических интересов населения Чукотки. Проект этого нормативного акта уже подготовлен, и хотелось бы, чтобы он был рассмотрен.

Справка «КС»

Григорий Андреевич Тынанкергав родился 15 октября 1939 года в семье чукчи-оленевода Туммы в бассейне реки Олой, левого притока реки Омолон. В 1946 году он пошёл учиться в школу-семилетку в селе Омолон, по окончании которой в 1954 году поступил в Магаданский горно-геологический техникум. В 1958 – 1962 годах работал в полевых отрядах Сеймчанского РайГРУ на должностях коллектора, техника-геолога и горного мастера. В 1962 году поступил на геологоразведочный факультет Свердловского горного института, который успешно окончил в 1968 году. С 1969 по 1990 год Григорий Андреевич работал в геологических организациях Чукотки на должностях горного мастера, геолога, старшего геолога и начальника полевой партии. С 1992 по 2010 год находился на государственной службе, занимаясь вопросами недропользования и лицензирования. В 2011 – 2016 годах являлся депутатом окружной Думы, председателем Комитета по промышленной и сельскохозяйственной политике.