Родина её – море

05.08.2022

Самира АСАДОВА

asadova@ks.chukotka.ru

Буквально накануне круглой даты Светлана Тагъёк зашла в редакцию окружной газеты, где работала в 1989 – 1996 годах сначала корреспондентом, а потом и заведующей отделом по подготовке публикаций на эскимосском и эвенском языках. Наш разговор со Светланой Александровной начался даже не с раннего периода её жизни, а с предков, о которых она немало знает.

Обосновались на Атк´алгак´

– Моя бабушка Ильгынаун рассказывала, что её отец (мой прадед) в возрасте восьми лет покинул родной остров Святого Лаврентия. Причиной тому стали постоянные набеги тан´н´ыт (так называли коряков). В те времена три семьи, живущие на острове, решили отправиться на поиск нового места жительства на трёх транспортных байдарах, гружённых скарбом, охотничьим снаряжением и всем необходимым. Причалили на подходящем месте – это был мыс Лисовского, по-эскимоски Атк´алгак´, что рядом с Провидения. На берегу осмотрелись – есть коса, озеро, море, где всегда можно добыть морзверя. Был там и птичий базар, где собирали яйца. Рядом в тундре произрастали съедобные и лекарственные растения. Словом, место было подходящим, и эскимосы построили первые земляные жилища, – рассказывает Светлана Тагъёк. – Тогда моего прадеда, которого звали Л´ён´игак´, что означает «праща», отдали в подпаски богатому оленеводу. Позднее у него родилась дочь – моя бабушка Ильгын´аун, которая получила чукотское имя. Мой дед увидел её, проезжая мимо стойбища, влюбился и увёз в Сиреники. Всего у них было 12 детей, четверо умерли в раннем возрасте, а восьмерых они воспитали и выпустили во взрослую жизнь. У моих родителей было пятеро детей, я самая старшая. Братьев, к сожалению, уже нет.

С траулера в Урелики

Светлана Тагъёк родилась 27 июля 1942 года в смешанной семье – её мама эскимоска Анкана вышла замуж за мичмана Тихоокеанского флота Александра Ашихмина.

– Так получилось, что я родилась чуть ли не на траулере сразу после Дня Военно-морского флота (праздник отмечается в последнее воскресенье июля, в 1942 году он выпал на 26 число. – Прим. ред.). Так что можно сказать, что родина моя – море, – продолжила юбиляр. – Схватки начались вечером на корабле, и отец повёз маму на шлюпке в Урелики, где находился военный госпиталь. Вместе с родителями я росла до двух лет, потом они отвезли меня к бабушке Ильгынаун и дедушке Панаугъе, которые жили в то время в яранге в Сирениках. Они тогда не знали ни единого русского слова, а я совсем не говорила по-эскимосски. Но у них росла дочь, то есть моя тётя, которая была всего на год старше. Она говорила со мной только на эскимосском, и спустя год я напрочь забыла русский язык. Я благодарна родителям за то, что они отвезли меня к бабушке и дедушке. От них я впитала эскимосский язык и культуру, с ними жила в яранге и изучила тонкости жизни и быта. Летом мы всегда ставили на берегу моря ярангу. А одним из самых ярких воспоминаний детства был рэтэм (покрытие яранги. – Прим. ред.), который был сшит из моржовой шкуры. Мне казалось, что он словно солнце светится изнутри даже в пасмурную погоду.

Ильгынаун и Панаугье сызмала приучали детей к труду. Светлана научилась выделывать шкуры и шить. Уже к пяти годам бабушка поручала ей сшивать лоскутки шкур между собой, постепенно переходя к изготовлению одежды и орнаментов. Забегая вперёд, скажем, что в сложные 1990-е годы эти навыки Светлане Александровне очень пригодились – она подрабатывала тем, что шила национальную одежду и сувениры.

«Не время стареть и болеть!»

Вернулась к матери Светлана только к 10 годам, и тогда ей снова пришлось учить русский язык, поскольку нужно было посещать школу. К этому времени её отца Александра Ашихмина уже не было в живых. Точно его участь неизвестна. Он был призван в действующую армию в конце 1944 – начале 1945 годов и, как предполагает Светлана Тагъёк, участвовал в войне с Японией. Однако никаких документов, свидетельствующих о его дальнейшей судьбе, у родных не сохранилось.

В 1964 году Светлана Тагъёк окончила Анадырское педагогическое училище, получив специальность «учитель младших классов». После этого она восемь лет работала в Сирениковской школе.

В этот период, как признаётся сама Светлана Александровна, она отдалилась от родной земли и своих корней. Но вскоре появились новые возможности, в том числе связанные с развитием и сохранением национальной культуры. Второй её профессией стала журналистика – с 1972 по 1989 годы она работала штатным сотрудником окружного радио на эскимосском языке, а затем, с 1989 по 1996 годы, – в окружной газете «Совэткэн Чукотка», выходившей на языках коренных жителей округа. Здесь она сначала была корреспондентом, а затем редактором и завотделом по подготовке публикаций на эскимосском и эвенском языках.

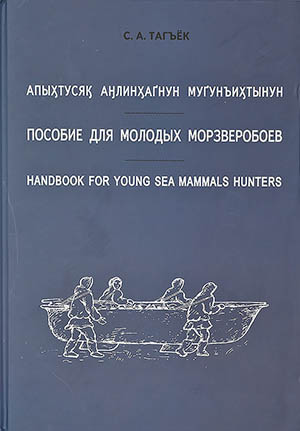

– Я уже давно на пенсии, но и сейчас стараюсь не сидеть на месте. Настойчиво внушаю себе: не время стареть и болеть! Если говорить о недавних делах, то в 2020 году вышло «Пособие для молодых морзверобоев», в котором я попыталась рассказать то, что знаю о нелёгком труде морских охотников. Кроме всего прочего, там есть материалы по выделке шкур для яранги, байдар и одежды, – поделилась Светлана Тагъёк. – В этом году мы открываем некоммерческую автономную организацию на базе нашего этноклуба «Нынлю» (так называется традиционное эксимосское жилище. – Прим. ред.). Рассчитываем создать филиалы в районах, чтобы, как и в Анадыре, проводить там встречи, мастер-классы, выставки и другие мероприятия. Готовится к выпуску моя новая рукопись «Як´ок´» («Крылья птицы»), где собран этнографический материал, в том числе о традиционной медицине и блюдах эскимосской кухни. В этой работе я опиралась не только на свой опыт. Моими информантами стали эскимосы России, Гренландии и Канады.

О зверобоях на трёх языках

Подготовил Николай ПАРФЁНОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

Одним из необычных изданий стала книга Светланы Тагъёк «Пособие для молодых морзверобоев». Она вышла в свет в Санкт-Петербурге в 2020 году скромным тиражом в 500 экземпляров и уже стала библиографической редкостью.

Необычно в книге уже то, что она даже не дву-, а трёхъязычная. Все тексты здесь опубликованы на эскимосском, русском и английском языках. Причём расположены они не следом друг за другом, а параллельно, в трёх колонках на одной странице.

«Чукотка, край холода и снега. Лишь коротким летом ласковое солнце пытается нагреть землю, но не успевает растопить пласты снега в расщелинах и оврагах. Когда начинает дуть северо-западный холодный ветер тахтыкыти, всё вокруг оказывается во власти леденящей стужи», – так начинается предисловие «Пособия».

Но сама книга посвящена тому, как в этих суровых условиях правильно, с опорой на многовековые традиции предков, вести морзверобойный промысел. На её страницах рассказывается о том, как охотились в старину, как определить погоду, какое снаряжение необходимо морскому охотнику. Целый раздел отведён тому, как правильно одеваться промысловику и каким образом шьётся традиционная одежда. Отдельная глава описывает праздники и ритуалы эскимосов. Есть в книге даже несколько эскимосских сказок.

Сама автор, впрочем, скромно замечает, что «пособие не охватывает все аспекты морзверобойного промысла», но выражает надежду, что книга может быть полезна не только морским охотникам, но и путешественникам, историкам и другим специалистам, интересующимся морзверобойным промыслом.

Между тем

Ещё в конце 1980-х годов по предложению Магаданского книжного издательства Светлана Тагъёк выполнила переводы с русского на родной язык некоторых известных произведений. В результате на эскимосском были изданы сказка Вильгельма Гауфа «Маленький Мук» и рассказ Николая Носова «Приключения Толи Клюквина».