Акции на службе авиации

12.08.2022

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

В первом выпуске нового проекта нашей газеты, посвящённого грядущему столетию отечественной гражданской авиации и получившего название «Век полёта», мы рассказывали о самом раннем периоде становления Воздушного флота, которое началось ещё в царской России. Но переломным моментом стало принятие 9 февраля 1923 года Советом Труда и Обороны СССР (СТО) постановления «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление Воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». После этого ускоренными темпами началось создание новой отрасли народного хозяйства, проходившее при бурной поддержке народных масс.

«Росавиация» Страны Советов

Решение СТО стало логичным следствием процессов, происходящих в стране.

После образования СССР в декабре 1922 года появилась потребность быстрой связи с отдалёнными от центра населёнными пунктами Средней Азии, Закавказья, Дальнего Востока, а также с зарубежными странами. Для решения этой задачи уже 1 декабря 1922 года учреждается Инспекция Гражданского воздушного флота, но пока только при Главном управлении Рабоче-крестьянского Красного военно-воздушного флота.

Лишь постановление СТО от 9 февраля 1923 года законодательно закрепило гражданскую авиацию СССР в качестве самостоятельной отрасли. Поэтому эту дату по праву считают днём её рождения.

Постановление учредило центральный орган – Совет по гражданской авиации. В его составе были представители Главного управления Воздушного флота, Высшего совета народного хозяйства, наркоматов путей сообщения, почт и телеграфов, а также иностранных дел. Совет приступил к работе 7 марта 1923 года. В сферу его деятельности входил надзор за гражданской авиацией и руководство её развитием. Этот орган можно назвать советской «Росавиацией», но с более широкими задачами и полномочиями.

В качестве перспектив развития отрасли Совет наметил следующие направления: создание общественных организаций для сбора средств и пропаганды авиации; организация первых республиканских производственных коммерческих предприятий Воздушного флота; открытие на территории СССР воздушной линии германской компанией «Юнкерс»; развитие деятельности русско-германского общества международных воздушных сообщений «Дерулюфт»; разработка и принятие документов, направленных на создание материально-технической и эксплуатационной базы гражданской авиации.

К началу 1920-х годов относится первый опыт организации международной авиалинии. В конце ноября 1921 года в Советской России было основано Германо-Русское общество «Дерулюфт» для воздушной связи Москвы с Берлином. В то время ж.-д. сообщение между двумя столицами занимало почти пять суток из-за отсутствия прямых поездов. К тому же часть маршрута шла через Польшу, недружественную и Германии, и России, которые находились тогда в хороших отношениях. В результате стороны решили организовать линию Москва – Кёнигсберг с промежуточными авиастанциями в Смоленске и Ковно. Были закуплены пятиместные пассажирские самолёты Fokker F.III, получившие международные опознавательные знаки RR (Российская Республика). Первый борт прибыл в Москву 30 апреля 1922 года из Амстердама с посадками в Берлине, Кёнигсберге, Ковно и Смоленске. 1 мая состоялось официальное открытие международной авиалинии. Путь от Москвы до Берлина по воздуху тогда занимал около 20 часов.

В обществе воздушных друзей

Создание общественных организаций для сбора средств и пропаганды авиации не случайно обозначено Советом в качестве первой задачи. После завершения Гражданской войны СССР, с одной стороны, стремился экономически и технологически догнать передовые страны мира, которые относились враждебно к молодому государству, с другой – имел очень ограниченные средства для реализации этих проектов. Вопрос стоял ребром: где взять необходимые финансы на создание Красного воздушного флота в аграрной и к тому же разорённой Гражданской войной стране? Ответ оказался прост – попросить у народа.

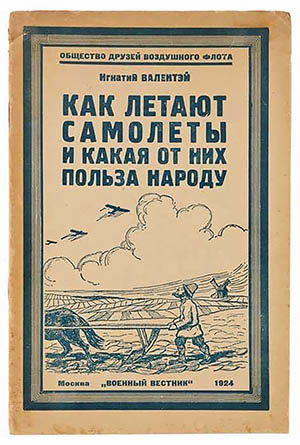

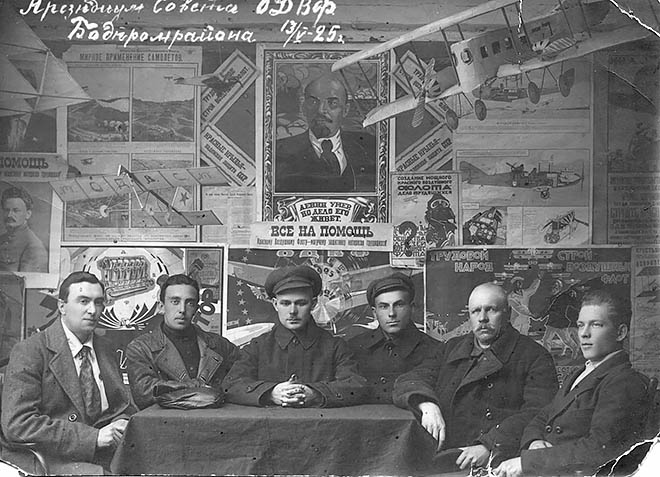

Призыв к пролетарским массам «Воздушный флот в порядке дня!», прозвучавший из уст Льва Троцкого, дал толчок к организации Общества друзей Воздушного флота. В качестве цели ОДВФ определило «…распространение среди широких масс населения СССР основных понятий об авиации, о её значении и т. д. и сбор средств для облегчения создания Красного Воздушного флота как военного, так и гражданского». В инициативную группу ОДВФ входили первые лица государства: Рыков, Каменев, Антонов-Овсеенко, Петровский, Орлинский и другие.

Первое оргсобрание состоялось в Москве 8 марта 1923 года. Окончательное оформление ОДВФ получило на XII съезде РКП(б) 26 апреля 1923-го, где к инициативной группе присоединились делегаты от Украины и Сибири.

Частными задачами Общества стали постройка новых самолётов на средства, жертвуемые населением, оказание помощи созданию советской авиапромышленности, оборудование земной поверхности (имелось в виду строительство аэродромов и прочей инфраструктуры) и оказание помощи в деле создания кадров авиаспециалистов.

Крупные подразделения ОДВФ в короткие сроки появились в республиках и губерниях. Одними из первых оформились филиалы на Украине – Общество авиации и воздухоплавания Украины с центром в Харькове, и в Сибири – Сиблёт с центром в Новониколаевске.

Нужно сказать, что первый период становления ОДВФ с марта по декабрь 1923 года был несколько стихийным, но к началу 1924-го была создана стройная структура с вертикальным подчинением и централизованным планированием.

В советских СМИ тем временем началась широкая агитационная кампания по поддержке «инициативы сверху». Само ОДВФ развернуло работу по развитию самолётного, планерного и парашютного спорта, авиамоделирования. В городах и сёлах, на заводах и фабриках, в школах и воинских частях создавались организации и ячейки Общества, которые устраивали в его пользу спектакли, концерты, вечера, лекции, посещения аэродромов. Уже через год после основания ОДВФ в его рядах насчитывалось около миллиона(!) членов.

В газетах в большом количестве появились агитационные материалы, информация о сборе средств, вплоть до фамилий людей, жертвовавших на Воздушный флот деньги или просто ценные вещи. Газеты пестрели так называемыми вызовами, когда сдавшая рубль домохозяйка поимённо «вызывала» на аналогичные действия своих знакомых и соседей, тем самым побуждая их стать «друзьями». В порядке вещей было соревнование и между целыми организациями.

В сентябре 1923 года была проведена Неделя помощи Воздушному флоту, давшая отличные результаты. Задачей «семидневки» была пропаганда идей авиации и постройка на собранные средства эскадрильи самолётов «Ультиматум» (каждая губерния должна была найти финансы на две машины). Нередко сбор средств шёл не только в ячейках ОДВФ, но и в сельсоветах, на производстве, в редакциях газет. Рабочие и крестьяне несли деньги, да и просто что-либо имевшее ценность: обручальные кольца, серебряную посуду, церковную утварь и т. д. Губернскими управлениями Общества собранные средства отправлялись в Москву.

Первые взносы членов Общества друзей Воздушного флота пошли на постройку самолёта АНТ-14 «Правда». А машинами, приобретёнными либо взятыми в аренду, были четырёхместные пассажирские самолёты немецкого производства Junkers F.13. «Вестник Воздушного флота» писал следующее: «…К концу 1924 г. у местных ОДВФ по всему СССР имелось 23 агитсамолёта из числа снятых с вооружения и 2 Юнкерса у Уральского ОДВФ и в Сибири. В 1924 г. для местных ОДВФ заказаны 9 новых самолётов «Конёк-Горбунок» конструкции т. Хиони».

Кстати

В 1923 году инженеры Центрального аэрогидродинамического института В. Л. Александров, В. В. Калинин и А. М. Черёмухин сконструировали для гражданской авиации первый советский гражданский четырёхместный самолёт АК-1. В его пассажирской кабине умещались два человека, третий пассажир сидел вместе с пилотом. Самолёт развивал скорость до 145 км/ч, имел потолок полёта 2 тыс. м и полезную нагрузку 500 кг. Он эксплуатировался на авиалинии Москва – Нижний Новгород.

«Добролёт» отвезёт

Практически одновременно с созданием ОДВФ 17 марта 1923 года в Москве группой советских промышленных деятелей было организовано акционерное общество «Добролёт». Собрание учредителей избрало его директором-распорядителем председателя Торгово-промышленного банка Александра Краснощёкова. Целью Общества было создание отечественной авиапромышленности и развитие авиасообщения. Средства на это должно было дать размещение акций «Добролёта» среди организаций и частных лиц. Стоимость акции была при этом вполне доступной для служащего или рабочего – 1 рубль 5 копеек. Ценные бумаги второго номинала стоили 52 рубля 50 копеек. Они предназначались для учреждений и предприятий. Всего было выпущено акций на 2 млн рублей.

Вскоре представительства «Добролёта» появились на территориях РСФСР, союзных и автономных республик. Филиалы, кроме участия в коммерческой и агитационной деятельности, приступили к подготовке на местах аэродромов для будущих воздушных линий.

Для организации первых полётов заказали 14 пассажирских шестиместных металлических самолётов типа Юнкерс F.13. 27 мая 1923 года был выполнен первый перелёт по маршруту Петроград – Севастополь.

После подготовительной работы к июню 1923 года «Добролёт» запустил первую в СССР официальную внутрисоюзную воздушную линию: Москва – Нижний Новгород. Маршрут проложили по трассе, пункты которой имели склады с горючим, аэродромы или посадочные площадки, а также техперсонал. «Добролёт» совершал полёты во время работы Нижегородской ярмарки.

Накопленный опыт при эксплуатации трассы Москва – Нижний Новгород вскоре позволил организовать более протяжённые полёты по маршруту Москва – Новосибирск и Москва – Тифлис (Тбилиси).

Пополнение парка пассажирских самолётов дало возможность активизировать работу многих отделений «Добролёта» в Средней Азии, Закавказье и других регионах. Борта акционерного общества использовались также для фотосъёмок, обслуживания сельского и лесного хозяйства, мореходства и в других гражданских областях. С воздуха были обследованы некоторые северные территории СССР на предмет разведки рыбных промыслов.

Наряду с открытием линий гражданской авиации в РСФСР велись аналогичные работы и на Украине. 26 марта 1923 года было создано Украинское акционерное общество воздушных сообщений «Укрвоздухпуть». Учредителями его выступили Украинский военный округ, Украинский совет народного хозяйства и другие организации. Был заключён договор с германской фирмой «Дорнье» на обслуживание шестиместными (с учётом экипажа из двух человек) самолётами Дорнье-Комета и лётчиками Общества воздушных линий Украины. Проводились работы по организации наземного хозяйства, оборудованию аэродромов и посадочных площадок. В Харькове был построен первый в Советском Союзе железобетонный ангар для самолётов и авиаремонтные мастерские.

Развернулось движение общественности за создание своей авиации и на Кавказе. 28 марта 1923 года в Тбилиси было основано Закавказское общество добровольного Воздушного флота («Закавиа»). Оно получило для эксплуатации самолёты Юнкерс, построило аэродромы и посадочные площадки в крупных центрах Закавказья. Однако «Закавиа» просуществовало всего пару лет, а затем слилось с Укрвоздухпутём, где был создан отдел воздушных сообщений по Кавказу.

Всего за один 1923 год на линиях «Добролёта» было выполнено 165 полётов, перевезено 232 пассажира, 1994 кг грузов. Суммарный путь, пройденный самолётами Общества по воздуху, составил 47 223 км.

Рублём и пушниной

Эмиль ЭГГЕРТ

gazeta@ks.chukotka.ru

В самом начале своей деятельности Совет по гражданской авиации СССР приступил к разработке проекта авиаперелёта по маршруту Петроград – Москва – Владивосток. Он должен был стать символом новой жизни и технического прогресса Страны Советов.

Однако проект 1923 года не осуществился, и лишь спустя два года самолёты из Москвы всё же полетели на Дальний Восток. При этом конечной точкой маршрута стал не Владивосток, а Пекин. Да и сам перелёт был организован ради установки рекорда дальности, а не с характерными для гражданского флота коммерческими целями.

В итоге жителям Дальнего Востока пришлось самим взяться за развитие гражданской авиации. 16 апреля 1923 года во Владивостоке и 18 апреля в Хабаровске были учреждены, соответственно, Приморское и Хабаровское Общество друзей Воздушного флота. Через год только в Приморье насчитывалось 13 178 его участников, собравших на развитие авиации 104 211 рублей.

Так писал об этом времени журнал «Самолёт»: «Дальневосточным областным ОДВФ для усиления деятельности ОДВФ на всей периферии в течение 21, 22 и 23 ноября 1923 года был организован «Трёхдневник в пользу Воздушного флота», прошедший с большим подъёмом. Итоги Трёхдневника таковы: по Амурской губернии в ряды членов ОДВФ было вовлечено 1266 человек, по Камчатке – 241 человек, по Приморской губернии – 1977 человек. Средств собрано 2123 рубля 14 копеек золотом».

А в ноябре 1923 года ячейки Общества друзей Воздушного флота появились на Камчатке и Чукотке. Известно, что в далёком селе Уэлен на самом северо-востоке страны местные «друзья Воздушного флота» в этом же году собрали на развитие авиации 424 рубля. В фонд ОДВФ поступила также пушнина.

В итоге за первый же год существования ОДВФ на Дальнем Востоке удалось собрать около полумиллиона рублей, что позволяло профинансировать постройку восьми аэропланов. На эти деньги в 1925 году в Таганроге были построены самолёты советского производства – бипланы Р-1, получившие личные имена: «Рабочий Приморья», «Красный Владивосток», «Дальневосточный рабочий», «Дальневосточный крестьянин», «Сучанский шахтёр», «Красный сучанец», «Трудящиеся Амура» и «Красный Дальбанк».

В разобранном виде они по железной дороге были доставлены на Дальний Восток и зачислены в разведывательную авиаэскадрилью «Дальневосточный ультиматум». Фюзеляжи всех самолётов, построенных на средства дальневосточных филиалов ОДВФ, кроме собственных имён, украшал рисунок сжатого кулака с надписью «Н-н-на!». Надо сказать, что эскадрилья всё же была воинской частью, но самолёты регулярно применялись для помощи местному населению и органам власти. Они перевозили срочную почту, обследовали местность после наводнений и других стихийных бедствий и т. д., то есть отчасти выполняли гражданские функции.