Воздушный бросок на Дальний Восток

09.09.2022

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

В прошлых публикациях нового проекта газеты «Век полёта» мы подробно рассказывали о первых этапах становления гражданской авиации сначала императорской, затем советской России, а потом и Советского Союза. Полёты в СССР начались, прежде всего, на более обжитой европейской части, также были запущены первые международные линии. Но этого было явно недостаточно: на востоке страны лежали огромные мало- или вовсе неосвоенные просторы, для которых авиация могла стать и впоследствии стала незаменимым, а зачастую и самым эффективным видом транспорта.

«Мы, русские мужики...»

Прорыв был совершён в 1925 году. Именно тогда осуществилась грандиозная для тех лет идея перелёта Москва – Пекин – Токио, который продолжался более месяца – с 10 июня по 13 июля 1925 года. Первоначально планировалось организовать воздушную линию из Петрограда до Москвы и далее через всю страну вдоль Транссибирской магистрали до Владивостока. Однако замысел ширился, и маршрут решили продлить до Пекина, а затем и до Токио.

Подготовку к перелёту, именуемому в советских средствах массовой информации не иначе как «Великим», начали в 1924 году. Он преследовал и гражданские, и военные цели. Первые определялись как «установление культурно-экономических связей с восточными окраинами, проверка воздушного пути на Восток, тренировка личного состава гражданской авиации и проверка достижений авиапромышленности». Несколько в тени оставалась военная составляющая – выяснение возможности быстрой переброски военной авиации на Дальний Восток, рекогносцировка Монголии и приграничных районов Китая.

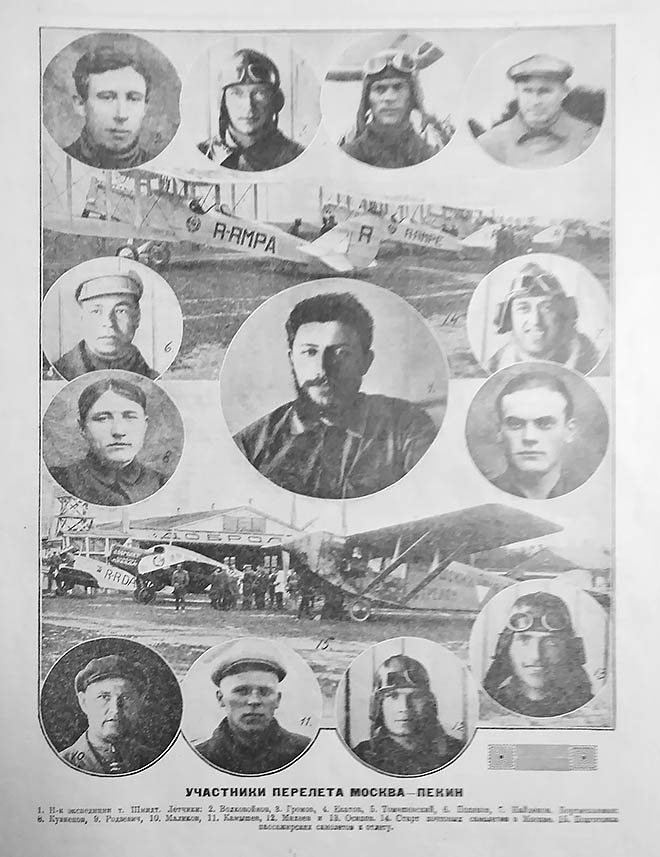

В перелёте участвовали три военных самолёта (два Р-1 и один Р-2, перекрашенные в серебристый цвет с международными номерами и гербом СССР) и три пассажирских: два Junkers J 13 с бортовыми именами «Правда» и «Красный камвольщик», а также АК-1 – «Латышский стрелок». Это была проверка возможностей машин и моторов отечественной постройки («Юнкерсы» выполняли сугубо транспортную роль, везли запчасти и целую армию журналистов). Несмотря на то, что фактически самолёт Р-1 был усовершенствованной копией английского DH.9, а мотор М-5 – копией американского Liberty, это позволило руководителю «Дальневосточного перелёта» Исааку Шмидту в своей речи перед покорением очередного этапа маршрута заявить: «Товарищи, мы долетели до Иркутска на наших советских самолётах, на которых стоят наши советские моторы. Мы, русские мужики, над которыми иностранцы смеялись и говорили, что он может делать только тульские самовары, теперь показываем иностранцам «Тульский самовар» в 400 сил». Так об этом писала газета «Власть труда» в номере за 30 июня 1925 года.

Нельзя не сказать об экипажах самолётов, которые выполнили этот поистине беспрецедентный перелёт.

Р-1 R-RМРА, лётчик М. М. Громов, механик Е. В. Родзевич;

Р-1 R-RМРВ, лётчик М. А. Волковойнов, механик В. П. Кузнецов;

Р-2 R-RМРЕ, лётчик А. Н. Екатов, механик Ф. М. Маликов;

Ju 13 R-RDAP, лётчик И. К. Поляков, механик И. В. Михеев;

Ju 13 R-RDAO, лётчик Н. И. Найдёнов, механик В. В. Осипов;

АК-1 R-RDAX, лётчик А. И. Томашевский, механик В. П. Камышев.

В Пекин, правда, прибыли пять самолётов. Один Ju 13 не дотянул до столицы Поднебесной всего 200 км и при посадке сломал шасси. Для большинства машин путешествие завершилось в Пекине, и в Японию полетели только два Р-1. В Токио приземлился Р-1 Громова, а Волковойнов сел на небольшой остров около приморского города и добрался до столицы Страны восходящего солнца на поезде. Но с учётом того, что одна машина всё же достигла конечной точки маршрута, можно считать, что перелёт Москва – Пекин – Токио состоялся.

Постановлением ЦИК СССР от 17 июля 1925 года всех его участников наградили орденами Красного Знамени, а пилотам присвоили звания заслуженных лётчиков СССР. Также участники получили китайские ордена.

Между тем

Посещение советскими лётчиками Монголии во время перелёта Москва – Пекин – Токио привело к установлению воздушной связи с далёкой степной страной. В мае 1926 года правление «Добролёта» (в прошлом выпуске проекта «КС» рассказывал об этом акционерном обществе, которое занималось гражданскими авиаперевозками) создало в Верхнеудинске первый авиаотряд для обслуживания воздушной линии Верхнеудинск – Урга. Его командиром назначили Георгия Волобуева, техническим руководителем и начальником Верхнеудинской аэростанции – Семёна Корфа. В их распоряжение прибыли лётчики Виктор Галышев и участник перелёта в Китай Иван Поляков. Сначала отряд получил самолёты Junkers J 13 «Моссовет» и «Мосторг», а 15 августа 1926 года поступили ещё два Junkers J 13 «Правда» и «Сибревком». 8 июня 1926 года в Улан-Баторе было подписано Соглашение об открытии регулярной пассажирско-транспортной воздушной линии СССР – Монгольская народная республика. 22 июля 1926 года Виктор Галышев с бортмехаником Фёдором Грошевым на самолёте «Моссовет» вылетели в первый контрольный рейс по трассе Верхнеудинск – Алтан – Булак – Улан-Батор протяжённостью 442 км. Полёт прошёл успешно.

Бремя рекордов

Результат дальневосточного перелёта Москва – Токио вдохновил руководителей СССР на новые авиарекорды, которые были отличной рекламой самолётов и моторов отечественной постройки, да и в целом свидетельствовали об успехах советской власти в освоении неба. И уже в следующем году в период с 31 августа по 2 сентября 1926 года был организован большой европейский круговой демонстрационный перелёт Михаила Громова на самолёте АНТ-3 по маршруту Москва – Кёнигсберг – Берлин – Париж – Рим – Вена – Прага – Варшава – Москва. Внушительное расстояние в 7150 км было пройдено за 34 часа 15 минут.

Авиаперелёты в то время были отнюдь не дешёвым делом. Деньги на дорогостоящие проекты добывали не только за счёт пожертвований советских граждан (о чём «КС» рассказывал в прошлом выпуске нашего проекта в номере от 12 августа), но и почти экзотическими способами. Например, с помощью выпуска лотерейных билетов.

Первый выпуск состоялся в 1927 году. Известно, что только на Дальнем Востоке было реализовано 50 тысяч билетов «Авиалотереи». На средства, вырученные от продажи, был устроен рекордный авиаперелёт из Москвы в Токио и обратно па самолёте АНТ-3 «Наш ответ» (лётчик Семён Шестаков), начавшийся 20 августа 1927 года. Расстояние в 22000 км было пройдено за 153 лётных часа.

Чуть раньше состоялся второй перелёт Михаила Громова по Европе, теперь уже на новом пассажирском АНТ-9. 10 июля – 8 августа 1929 года он покорил маршрут Москва – Берлин – Париж – Рим – Лондон – Варшава – Москва. На 9037 км пути потребовалось 53 лётных часа.

Апогеем авиационных рекордов СССР конца 1920-х годов стал первый перелёт из СССР в США экипажа военного лётчика Семёна Шестакова на АНТ- 4 «Страна Советов», состоявшийся 23 августа – 2 ноября 1929 года. Шестаков уложился в 142 лётных часа, чтобы преодолеть расстояние 21 242 км. Этот перелёт изобиловал большим количеством отказов, промежуточными посадками и прошёл не сказать, чтобы гладко. Однако политическое значение авиаброска из СССР в США было, несомненно, велико.

Тысяча вёрст – не расстояние

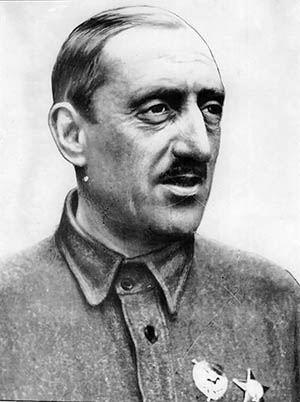

На Дальнем Востоке задача создания гражданской авиации и регулярных авиалиний впервые официально была поставлена 15 марта 1926 года на съезде Советов Дальневосточного края. Председатель Дальневосточного крайисполкома Ян Гамарник на съезде объявил: «Наша задача в области транспорта заключается в том, чтобы для нас действительно не сто вёрст, а тысячи вёрст перестали быть расстоянием, чтобы мы имели железнодорожный, хороший водный транспорт, авиацию и прочие пути сообщения и создали бы такие условия, когда и тысячи вёрст будут преодолеваться в сутки, в часы. Этого мы должны добиться».

До создания регулярных авиалиний было ещё далеко, но в 1926 году советский самолёт впервые появился в небе Чукотки. Тогда вышедший из Владивостока пароход «Ставрополь» доставил на остров Врангеля экспедицию под руководством полярного исследователя Георгия Ушакова. Ей был придан гидросамолёт с интернациональным экипажем в составе пилота финна Отто Кальвицы, бортмеханика австрийца Франца Леонгарда. 11 августа вместе с уполномоченным по управлению островом Ушаковым они совершили ряд полётов для определения размеров и очертаний острова. С воздуха были разведаны места скопления морского зверя и выбрано место для советской колонии – посёлка Ушаковское.

При возвращении во Владивосток Кальвица впервые провёл агитационные полёты в Анадыре, катал на самолёте местных жителей. Далее последовали полёты над Камчаткой, над кратером действующего вулкана Ключевская сопка.

Летом 1928 года экспедиция Георгия Красинского на гидросамолёте Dornier Do J Wal «Советский Север» планировала вдоль морского побережья России пролететь 14 тысяч километров из Владивостока до Ленинграда. Главной целью являлось выяснение местных условий для организации северных воздушных путей.

25 июня «Советский Север» пароходом был доставлен из Севастополя во Владивосток. Экипаж Александра Волынского 16 июля взлетел утром с рейда Владивостока, благополучно прошёл над Охотским морем, пересёк Чукотский полуостров и совершил посадку в бухте Уэлен, где задержался на несколько дней, поскольку взлёту мешали льды и туман. Далее экипаж Волынского продолжил движение вдоль берегов Чукотки, но в августе 1928 года при посадке на воду гидросамолёт попал в жестокий шторм, был выброшен на берег и разбит. Экипаж после нескольких недель ожидания спас оказавшийся поблизости пароход. Тем не менее, несмотря на аварию, были собраны необходимые сведения для организации регулярных воздушных рейсов на Сахалин и Камчатку.

Американцев отправили на Родину

В 1929 году на Чукотке снова летал Отто Кальвица с Францем Леонгардом, но уже на двухмоторном поплавковом «немце» Junkers W.33. Машина в разобранном виде была доставлена в залив Лаврентия рейсовым пароходом. С третьей попытки гидросамолёт оказался в воздухе. Кальвица развернул машину к Уэлену. Через четыре часа пришлось сесть в небольшую бухточку, не забитую льдом, поскольку дальше не давал лететь туман. Только 30 июля Кальвица посадил машину у мыса Северного, через час вылетел к острову Врангеля, где благополучно приводнился в бухте Роджерса. Была выполнена и дальнейшая задача – пройти незаконченный «Советским Севером» маршрут до Якутска.

В конце 1929 года у северных берегов Чукотки был зажат льдами пароход «Ставрополь». Для спасения 30 пассажиров и команды из Владивостока направили ледокол с гидросамолётами. Пробиться сквозь огромные ледяные поля он не смог, и базу для спасения создали в 600 км от блокированного парохода – в бухте Провидения, где собрали самолёты.

9 февраля 1930 года уже знакомый нам по полётам в Монголии Виктор Галышев эвакуировал с застрявшего во льдах корабля одного больного, двух женщин и двоих детей. В истории авиации этот вылет стал первым пассажирским рейсом, выполненным на крайнем севере Дальнего Востока в зимнее время. Но на этом воздушная операция по спасению не закончилась. Относительно недалеко от зажатого льдами «Ставрополя» вмёрзла в лёд американская шхуна «Нанук». Американцы пытались самолётами вывезти с неё добытую на Севере пушнину, но 9 ноября аэроплан под управлением знаменитого в США полярного лётчика Бена Эйельсона и механика Эрла Борланда пропал без вести. Нашим авиаторам пришлось искать исчезнувших американцев. Разбившийся самолёт и останки американских пилотов удалось обнаружить во льдах у мыса Шмидта на севере Чукотки. Правительство США обратилось к СССР с официальной просьбой доставить тела погибших лётчиков на родину. В марте 1930 года прекрасно знавший английский язык лётчик Маврикий Слепнёв вывез погибших американских коллег в США.

На остров с материка. Первая регулярная воздушная линия Дальнего Востока связала с континентом остров Сахалин. Сначала 9 января 1930 года будущий участник операции по спасению челюскинцев и Герой Советского Союза лётчик Михаил Водопьянов с бортмехаником Николаем Аникиным и тремя пассажирами на борту совершили перелёт на 1180 километров из Хабаровска в посёлок Оха на севере Сахалина. А уже 14 июня того же года начала работу регулярная воздушная трасса Хабаровск – Сахалин. Если раньше путь с острова до столицы Хабаровского края занимал почти 35 суток, включая зимнюю переправу по льду Татарского пролива на собачьих упряжках, то по воздуху путешествие длилось всего восемь часов. Уже за первый год работы регулярной авиалинии Хабаровск – Сахалин аэропланы перевезли 329 пассажиров, 2077 кг почты и 2277 кг грузов – неплохой результат для того времени!