У-2: неубиваемый и легендарный

10.03.2023

Таких теперь не делают

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

В начале февраля отечественная гражданская авиация отметила ровно 100 лет со дня своего создания. Так получилось, что буквально в это время АО «ЧукотАВИА», которое стало подразделением Единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», озвучило планы по обновлению парка воздушных судов, обслуживающих наш северный регион. В недалёком будущем в чукотском небе появятся новейшие модификации вертолётов Ми-8, ближнемагистральный самолёт Ил-114 и лёгкие однодвигательные воздушные суда «Байкал». В преддверии скорой модернизации мы решили вспомнить о тех «летательных аппаратах тяжелее воздуха», которые в течение «века авиации» бороздили небесные просторы Чукотки. Самолётов в Стране Советов было много – разных типов, различного предназначения, но есть и поистине легендарные. О них – наш новый проект «На взлёт!»

«Прощает» грубые ошибки

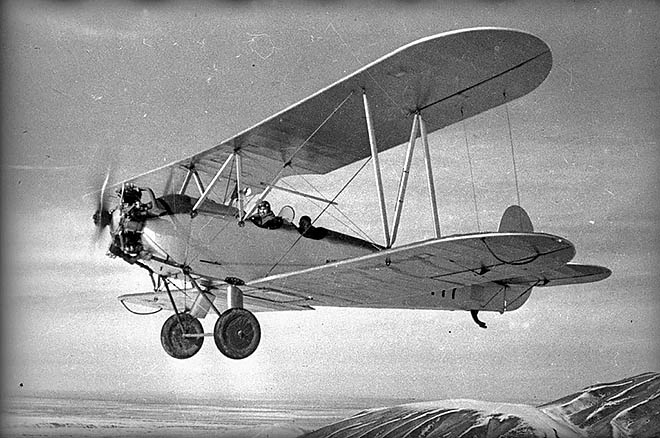

Начать, пожалуй, стоит с главной легенды отечественной авиации У-2 (с 1944 года он назывался По-2 – по имени своего конструктора Н. Н. Поликарпова). Многие из нас хорошо помнят этот небольшой деревянно-перкалевый учебный самолёт, летающий со скоростью не самого мощного автомобиля, по знаменитому советскому фильму «Небесный тихоход», который рассказывал о боевых буднях лётчиков времён Великой Отечественной войны. Но У-2 отличился не только на фронте. Этот самолёт активно эксплуатировался и в гражданской авиации (в том числе и в районах Крайнего Севера) с 1928 по 1960 год.

История У-2 началась в 1925 году, когда Научно-технический комитет ВВС Красной армии предложил Авиатресту спроектировать учебное воздушное судно. Выполнение этой задачи поручили заведующему конструкторским бюро авиазавода № 1 Николаю Поликарпову. Эскизный проект самолёта У-2 с мотором М-11 был представлен техсовету Авиатреста 6 октября 1926 года, а 24 июня следующего года построенную машину поднял в воздух лётчик-испытатель Михаил Громов, который потом сказал: «Я проделал всё, что только можно было сделать на этом самолёте». Самым характерным в отзыве Громова было следующее: «Все фигуры высшего пилотажа самолёт делает нормально, но ввести его в «штопор» весьма трудно, а выход из «штопора» очень лёгкий». Это качество впоследствии позволило У-2 прослыть «неубиваемым». Самолёт «прощал» грубые ошибки в пилотировании даже самым неумелым курсантам. К числу других сильных сторон «тихохода» лётчики относили малый разбег (70 м) для взлёта и пробег (100-110 м) после посадки, а также отличную управляемость.

Известен случай, когда Валерий Чкалов на У-2 пролетел между двумя соснами, которые находились на расстоянии меньшем, чем размах крыла! Для этого советскому асу пришлось развернуть самолёт по крену на 90 градусов, поставив коробку крыльев вертикально.

«Наша авиация получила лучший в мире учебный самолёт, на котором многие поколения нашей молодёжи прошли начальное обучение лётному искусству». Эти слова также принадлежат первому испытателю У-2 Громову.

Опытная серия У-2 была построена на авиазаводе № 25, а серийно самолёт стал производиться в Ленинграде на заводе № 23. С 1928 по 1940 год здесь было выпущено 10 728 машин. Они поступали в аэроклубы ОСОАВИАХИМа, лётные школы ВВС Красной армии и школы пилотов гражданского воздушного флота. Такое количество самолётов требовалось для подготовки в короткий срок 150 тысяч лётчиков для ВВС. Причина – война в Испании, конфликты на Дальнем Востоке и приход к власти нацистов в Германии. Враг стоял у границ.

Но У-2 пришёлся ко двору и в гражданской авиации СССР как массовый грузопассажирский самолёт местных воздушных линий во всех союзных республиках. Его применяли в геодезии и картографии, в лесоохране, в разведке рыбных запасов. В Арктике У-2 стал базовой машиной на зимовках, полярных станциях, использовался для ближней ледовой разведки вдоль побережья.

У-2 «прощал» грубые ошибки в пилотировании даже самым неумелым курсантам. К числу других сильных сторон «тихохода» лётчики относили малый разбег (70 м) для взлёта и пробег (100-110 м) после посадки, а также отличную управляемость.

Грозная «летающая парта»

22 июня 1941 года разделило жизнь советских людей на «до» и во «время войны». С начала боевых действий армейским частям ГВФ на формирование новых подразделений и восполнение потерь передали 1350 самолётов, в том числе около 1 тысячи самолётов У-2 и его модификаций. Кроме отдельных авиаполков ГВФ в составе ВВС Красной армии насчитывалось 206 бомбардировочных авиаполков, вооружённых У-2.

О подвигах лётчиков ГВФ в начале войны писали крайне редко. Ситуацию изменили тяжёлые поражения лета 1942-го. В это время лётчики-транспортники эвакуировали с переднего края тысячи тяжелораненых и доставляли боеприпасы, горючее и продовольствие отступающим с боями частям, многие из которых были отрезаны от своих и оказались в «котлах».

Во время войны «летающая парта», «кукурузник» У-2 стал поистине универсальным самолётом. С его помощью обеспечивалась связь, подвоз боеприпасов, горючего, продовольствия, эвакуация раненых, выброска диверсионно-разведывательных групп в тыл противника, изыскание аэродромов для передислокации частей ВВС, доставка почты и печатных изданий, помощь окружённым частям.

В конце октября 1941 года именно полки ГВФ впервые применили У-2 как лёгкий ночной бомбардировщик, который мог незаметно подлетать к врагу с приглушеённым или даже выключенным мотором. Вместе с выполнением воздушной разведки пилотам У-2 была поставлена задача «выкуривать» немецкие войска из населённых пунктов. В официальных документах это называлось «воздействие зажигательными средствами на противника с воздуха».

В документе времён ВОВ, который носил название «Краткий обобщённый боевой опыт по использованию и тактике действий ночных ближних бомбардировщиков на Западном фронте», так описывались возможности «небесного тихохода»: «… Группа в 20 самолётов У-2 при удалении аэродрома 10-15 км от линии фронта может в течение летней короткой ночи произвести до 100 вылетов, держа под непрерывным воздействием войска противника на участке до 10 км по фронту и в глубину. При тесном взаимодействии в течение 3-4 суток можно настолько измотать войска противника физически и морально, что они впоследствии не смогут оказать серьёзного сопротивления».

Были в практике военного использования «небесного тихохода» случаи почти что невероятные. Один из них произошёл в 105-м гвардейском авиаполку ГВФ. При выполнении одного из заданий старший лейтенант Иван Каширин подвергся атаке самолёта противника. Наш лётчик искусно виражил на У-2 над селом до тех пор, пока немецкий самолёт не врезался в церковь. Когда Каширин доложил командиру полка о сбитом самолёте, то в ответ получил резонный вопрос: каким образом на невооружённом самолете? Тогда лётчик в красках рассказал, как всё случилось. Слова его подтвердились, и победу Каширину засчитали.

Ещё одно достоинство У-2 – его живучесть и ремонтопригодность. Перебитые лонжероны и фермы фюзеляжа можно было заменить наскоро вытесанными топором деталями из дерева, повреждённые тросы связать поясными ремнями, пробоины в бензобаке заткнуть деревянным «чопиком» и благополучно вернуться на свой аэродром.

31 июля 1944 года согласно постановлению Правительства после смерти своего создателя Николая Поликарпова У-2 сменил название, получив имя По-2.

В составе Дальстроя

После победы над Японией и окончания Второй мировой войны авиаполки, летавшие на По-2, были расформированы. Самолёты вернулись в аэроклубы, гражданскую и ведомственную авиацию и работали до полного износа. На заводах выпускали модификации По-2С (санитарный), По-2А (сельскохозяйственный) и По-2Л (лимузин). До появления и внедрения вертолётов По-2 являлся основным типом санитарной авиации СССР и лесоохраны. В сельхозавиации их впоследствии заменили самолёты Ан-2.

Всего с момента начала серийного выпуска предприятиями страны было построено 32 637 самолётов У-2 и По-2 всех модификаций. Официально машину сняли с эксплуатации в 1960 году, но в Польше она продолжала выпускаться и летать до 1965 года.

На Дальнем Востоке и на Чукотке У-2 были одними из первых самолётов. Наряду с бипланом Р-5 (о нём мы расскажем в следующей статье) с декабря 1934 года «небесный тихоход» находился в составе авиаотряда Дальстроя. На У-2 «СССР Н-14» пилот Фёдор Куканов зимовал в 1933 – 1934 годах на мысе Северном (с 1934 года – мыс Шмидта), а весной 1934 года находился в Уэлене. В спасении челюскинцев самолёт участия не принимал из-за малой мощности, но использовался лётчиками Кукановым и Леваневским для полётов по побережью.

На Северном зимовал и У-2 «СССР Н-15» пилота Фабио Фариха. В ноябре 1935 года оба самолёта были списаны по причине негодности «из-за трёхлетней эксплуатации под открытым небом в условиях Арктики». По тем же основаниям в феврале 1938-го вывели из эксплуатации У-2 «СССР Н-38» Чукотской авиагруппы полярной авиации.

И всё же в феврале 1938 года один У-2 перегнали с мыса Шмидта в Анадырь для первоначального обучения молодёжи, которая готовилась стать лётчиками. Так что чукотские ребята, как и большинство их сверстников из других уголков СССР, начали свой путь в небо именно с У-2. В августе 1939 года Тимофей Елков, Дмитрий Тымнетагин, Анатолий Кеутувги, Савва Шитиков и Филипп Верещагин стали курсантами Тамбовской школы пилотов ГВФ. Все они успешно её окончили в 1940 году и вернулись на Чукотку со свидетельствами гражданских пилотов 4-го класса. Работали первые чукотские лётчики линейными пилотами в Чукотской авиагруппе Управления полярной авиации ГУСМП, причём летали они на самолётах У-2 СП – пассажирской модификации «небесного тихохода».

Справка «КС»

Стандартный У-2 (с 1944 года По-2) представлял собой двухместный самолёт с открытой кабиной, хотя также выпускались одно- и трёхместные образцы. Материал основной конструкции – сосновые бруски, фанера. Фюзеляж и крылья обшиты перкалью – хлопчатобумажной тканью повышенной прочности. Двигатель М-11 крепился на стальную раму. Длина «небесного тихохода» составляла 8,2 м, размах крыла – 11,4 м, масса пустого самолёта – 635 кг, при взлётном весе 890 кг. Потолок У-2 равнялся 3800 м. Максимальная скорость самолёта была вполне сопоставима со скоростью современного легкового автомобиля – 150 км/ч.

Эмиль ЭГГЕРТ

gazeta@ks.chukotka.ru

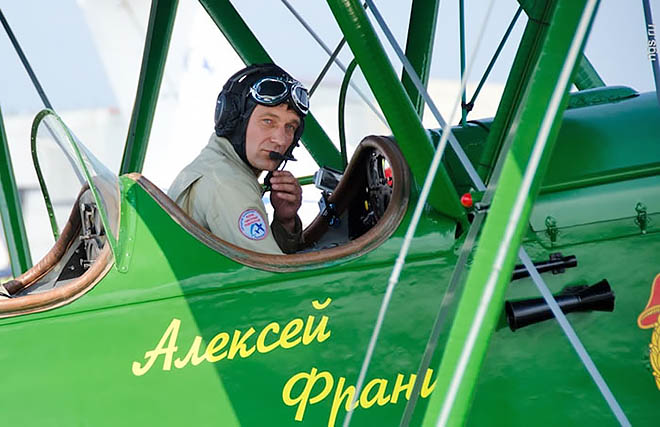

Уже в 2000-х годах авиаэнтузиасты и любители истории восстановили несколько У-2 (По-2) до лётного состояния. Конечно, это уже «новоделы» или «реплики», но они и сегодня принимают участие в воздушных праздниках в современной России.

Так, в 2013 году на одном из таких самолётов его владелец (кстати, действующий пилот гражданской авиации) Павел Андреев в группе с таким же раритетным Як-12 и современным лёгким самолётом совершил перелёт по маршруту Красноярск – Диксон – Красноярск. Пилоты повторили перелёт легендарного полярного лётчика Василия Молокова, совершённый в далёком 1935 году.

По словам Павла Андреева, сильно некомплектный По-2 1939 года выпуска (точнее, то, что от него осталось) был найден и выкуплен, а потом восстановлен до лётной годности. На нём пилот не раз выступал на различных авиашоу.

«Насколько мне известно, в России таких самолётов осталось не больше пяти, – рассказывал в одном из интервью Павел Андреев. – Большинство самолётов уходит безвозвратно, в металлолом. Этот экземпляр сохранился только благодаря людям, болеющим авиацией. Добровольцы, в прошлом авиаинженеры, а сегодня пенсионеры, потихоньку, тщательно собирали его по сохранившимся оригинальным чертежам. Ни таких самолётов, ни таких людей теперь не делают. По-2 – это воздушный мотоцикл. Когда сидишь в его кабине, чувствуешь то, что недоступно современным лётчикам, – поток встречного ветра в лицо. И это непередаваемое ощущение».

Ещё в одном интервью Павел на вопрос, чем отличаются ощущения во время полёта на ретромашине и современном самолёте, сказал следующее: «Главное отличие По-2 – он позволяет в полной мере «чувствовать» воздушную массу. Все «ямки» и «кочки» воздушной среды передаются непосредственно на ручку управления и руки пилота. Никакой лайнер не подарит такого чувства реального полёта».

К сожалению, раритетный По-2 потерпел крушение на границе Красноярского края и Иркутской области 11 августа 2018 года. Почти сразу после взлёта машина потеряла управление, и Андрееву пришлось совершить жёсткую посадку в тайге.

Кстати

Ещё два самолёта У-2 (По-2), с любовью и высоким профессионализмом восстановленные коллективом ООО «Геликоптер», ежегодно участвуют в воздушных праздниках на аэродроме Мочище в Новосибирске.