Летят лодки…

09.06.2023

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

Классические воздушные суда обычно принадлежат двум средам – воздуху и земле. Но есть летательные аппараты, которые превосходно чувствуют себя в водной стихии. Речь, конечно, о гидросамолётах. В свежем выпуске проекта «На взлёт!», рассказывающем об авиации, которая «обживала» северное небо, речь пойдёт именно о них. В истории нашего региона летающие лодки сыграли важную роль, поскольку Чукотка, как известно, полуостров, а значительная часть её границ – море. Так получилось, что осваивать полярные просторы начинали немецкие и итальянские гидропланы. Наши «подтянулись» немного позднее.

Эскимосы воскликнули «Кай!»

В первой половине 1920-х заботы у правительства СССР были больше в северо-западной части Арктики. Через этот район морем доставлялись зерно и другие продукты ещё в не оправившуюся от Первой мировой и Гражданской войн центральную и западную части страны. На эти годы пришлись Карские операции. Караваны судов с хлебом шли с Енисея и Оби вдоль северного побережья в Мурманск и Архангельск. Отсюда в Швецию и Норвегию пароходы везли лес и пушнину.

Повод снарядить экспедицию на Северо-Восток – к островам Врангеля и Геральда – появился в 1926 году. К этому времени на Врангеля «положили глаз» высадившиеся там в 1921 и 1923 годах канадцы (в то время подданные Великобритании), а также американцы. В 1924 году советская экспедиция, прибывшая на корабле «Красный Октябрь», выдворила иностранцев и подняла над островом красный флаг. Однако угроза заселения его чужаками оставалась.

Экспедиции 1926 года была поставлена задача – организовать советскую колонию, научную станцию и промысловый посёлок на острове Врангеля. Сюда из Владивостока 15 июля отправился пароход «Ставрополь» под командой капитана Павла Миловзорова с будущими зимовщиками и первым «губернатором» острова Врангеля Георгием Ушаковым. На борту судна находился немецкий поплавковый «Юнкерс-13» с лётчиком финном Отто Кальвицей и бортмехаником австрийцем Францем Леонгардом.

По пути на остров Врангеля «Ставрополь» зашёл в бухту Провидения, где Ушаков завербовал шесть бедных эскимосских семей, которые вместе с русскими поселенцами должны были организовать первую колонию на острове.

9 августа 1926 года «Ставрополь», отыскав путь в ледовых полях, вошёл в бухту Роджерс и на следующий день начал выгрузку. А уже 11 августа состоялся, пожалуй, первый полёт гидроплана над Чукоткой, а точнее – над островом Врангеля, куда прибыла экспедиция. Вот как описывал это событие в своей автобиографической книге «Остров метелей» Георгий Ушаков:«Я подошёл к «юнкерсу», около него, как всегда, толпятся эскимосы. Они никак не могут налюбоваться на эту птицу. Подходят, ощупывают и гладят самолёт, а потом часами около него просиживают, молча рассматривая диковинку. Видно, что они ошеломлены.

До полётов они никак не могли поверить, что гидроплан может подняться в воздух, что он обгоняет настоящих птиц. В первый раз они скептически смотрели на то, как пилоты усаживаются на свои места. Но вот затрещал мотор. Самолёт дрогнул, покачнулся и побежал по воде. С каждой секундой его скорость увеличивалась. Вода запенилась, за хвостом появилась волна. Эскимосы замерли. Их глаза расширились. И вдруг почти разом все вскрикнули: «Кай!» (восклицание, выражающее восхищение. – Прим. ред.). Стальная птица взмыла в воздух. Вот она делает крутой поворот и с рокотом проносится над кораблём. Зрители возбуждённо переговариваются, смеются и бьют в ладоши. Вскоре самолёт скрывается из вида. Но у эскимосов зрение, оказывается, острее нашего. Они, всё ещё не двигаясь с места, показывают друг другу на невидимую для нас точку».

Через день Ушаков вместе с лётчиками выполнил облёт острова. На высоте тысяча метров «Юнкерс» пролетел над бухтой Роджерса, мысом Гаваи, скалами мыса Уэринг и вышел на северный берег. Здесь-то и состоялась первая посадка гидроплана на воду – причём с не очень благовидной целью. Люди, заметив крупное стадо моржей, приводнили самолёт и пытались подстрелить одно из животных, чем вызвали ярость остальных. Моржи атаковали незваных гостей, и Ушакову с товарищами едва удалось спасти машину, применив оружие. Но, так или иначе, первый полёт гидроплана на Чукотке состоялся.

Печальный конец «Советского Севера»

В 1927 году, когда потребовалось установить связь с перезимовавшей на острове Врангеля советской колонией, была снаряжена Северная воздушная экспедиция Георгия Красинского на двух самолётах – таком же поплавковом «Юнкерсе-13» и летающей итальянской лодке «Савойя-16». Задачи их были сложнее – выяснить возможность организации воздушного моста остров Врангеля – мыс Северный (ныне мыс Шмидта), а также изучить условия полётов от устья Лены до Иркутска. 14 июня пароход «Колыма» под началом всё того же Миловзорова доставил к Северному самолёты с экипажами – военными лётчиками Эдуардом Лухтом и Ефимом Кошелевым, бортмеханиками Фёдором Егером и Григорием Побежимовым.

Первый полёт совершил на Врангеля Кошелев, который привёз поселенцам снаряжение, боеприпасы и медикаменты. На другой день в бухте Роджерса произвёл посадку самолёт Лухта. Лётчики почти трое суток провели у островитян. Затем гидропланы были подняты на борт парохода и проследовали до бухты Тикси. Здесь осуществили повторную выгрузку и выполнили несколько полётов вдоль реки Лены, приводнившись 13 августа у Якутска.

Всего этой воздушной экспедицией было пройдено 7300 км, последние 240 км экипажи летели над гористой местностью на гидросамолётах, не приспособленных к посадке на сушу. 27 августа 1927 года воздушная экспедиция успешно завершилась. Трасса от устья Лены до Иркутска была разведана.

В 1928 году полярный исследователь Георгий Красинский организовал под флагом Осоавиахима Вторую северную воздушную экспедицию – от Владивостока вдоль побережий Тихого и Северного Ледовитого океанов до Архангельска и далее до Ленинграда. В ходе перелёта планировались доставка почты и медикаментов на остров Врангеля, географические исследования в районе Медвежьих островов, посещение архипелага Северная Земля. Замысел был грандиозным, но и весьма рискованным. На всей трассе Севморпути действовало всего шесть полярных станций, откуда можно было получить сводки погоды и помощь в случае аварии.

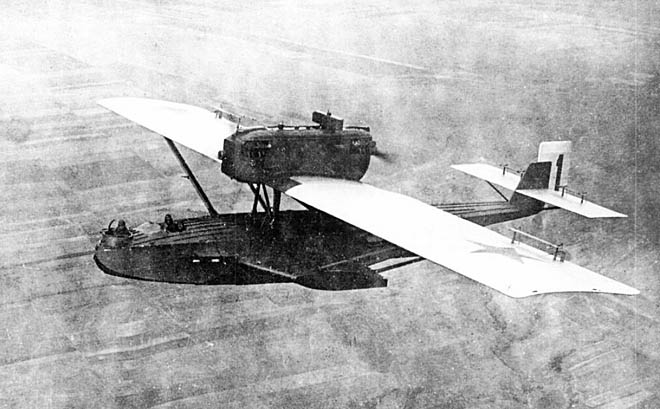

Для выполнения амбициозной задачи снарядили специально приобретённую в Италии немецкую по происхождению летающую лодку Дорнье Do 16 «Валь» (советское название Дорнье «Валь»), получившую имя «Советский Север». В состав экипажа вошли сам Красинский, командир Александр Волынский, второй пилот Ефим Кошелев, лётчик-наблюдатель Николай Радзевич и бортмеханик Семён Борисенко.

Немец: надёжный и долговечный. Летающие лодки Дорнье «Валь» более 20 лет отработали в полярной авиации, в том числе и на Чукотке. В 1936 году состоялся перелёт Василия Молокова на самолёте с бортовым номером Н-2 по маршруту Красноярск – Якутск – Охотское море – Камчатка – пролив Беринга – Уэлен и отсюда дальше на запад вдоль берегов Ледовитого океана до Архангельска с остановками по всем полярным станциям. В 1933 году Сигизмунд Леваневский перегнал из Севастополя в Хабаровск новый Н-8, а затем вылетел в Анадырь для спасения потерпевшего аварию американского пилота Джеймса Маттерна, которого нашли и отправили в Ном на Аляске. На Дорнье «Валь» Н-233 пилот Власов в навигацию 1941 года работал на мысе Шмидта и в Певеке, а лётчик Павлов в навигацию 1942 года – в Крестах Колымских. От эксплуатации этих надёжных двухмоторных гидросамолётов окончательно отказались только в середине 40-х годов.

Самолёт вылетел из Владивостока 16 июля 1928 года. Миновав Сахалин, он взял курс на Камчатку. Первый в истории отечественный перелёт через Охотское море занял девять часов. Следующая посадка была в Анадыре. Неустойчивая погода преследовала авиаторов, и всё же 17 августа они приводнились в лагуне у посёлка Уэлен. Далее экспедиция взяла курс на мыс Северный, но из-за плохой погоды была вынуждена сесть в Колючинской губе. Трое суток авиаторы провели на безлюдном берегу, пережидая 10-балльный шторм. В итоге стихия изуродовала самолёт. К утру машину понесло ветром к галечной косе и выбросило на юго-восточный берег губы. Увы, но перелёт был закончен. Покинув самолёт, экипаж три недели добирался через тундру и горные цепи до мыса Дежнёва, откуда на уже знакомом нам пароходе «Ставрополь» убыл во Владивосток.

Несмотря на печальный конец «Советского Севера», результаты работы экспедиции были признаны значительными – Дорнье «Валь» пролетел 6500 км, экипаж выявил условия полёта над Японским морем, Татарским проливом, Охотским морем и вдоль всего побережья Берингова моря. Были установлены места возможных посадок от Владивостока до места аварии и внесены исправления в карты Берингова моря и Северной Чукотки.

Между тем

Первые гидросамолёты, летавшие на Крайнем Севере СССР, были иностранного производства. Но спустя некоторое время о себе заявили и наши образцы. Полярные лётчики и жители северных посёлков не раз добрым словом вспоминали авиаконструктора Георгия Бериева и его знаменитые «амбарчики» – гидропланы МП-1. На Чукотке они появились в 1935 году, когда две машины с номерами Н-103 и Н-104 завезли на мыс Северный. Некоторое время они успешно возили грузы и пассажиров, но выбыли из строя в связи с авариями. Осталась в истории авиации и летающая лодка Ш-2. Одну из них 1933 года выпуска использовали в качестве зимовочного самолёта в бухте Провидения. Эта машина налетала немного – всего 208 часов и была списана в связи с высоким износом и невозможностью ремонта. Тем не менее Ш-2 был доставлен на судне из Провидения в Анадырь. Здесь он использовался в качестве стендового учебного пособия в авиационном кружке при Анадырском авиаотряде, где готовились лётные кадры из числа коренного населения.