Выполнить задачу и вернуться

15.03.2025

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

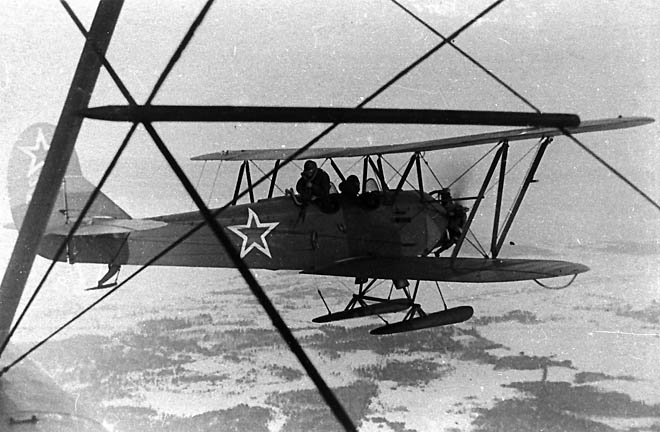

Поздняя осень 1942 года. Красная армия ведёт тяжёлые бои, всё ещё отступая на восток. Судьба страны решается на Волге. Сталинград… Город нельзя отдать врагу, так же как и блокированный, но не сдавшийся Ленинград. Ресурсы для продолжения борьбы есть: формируются новые полки и дивизии, идут с Урала и Сибири боевая техника и боеприпасы, поступает помощь от союзников, перегоняются новые боевые и транспортные самолёты по только что открытой воздушной трассе Аляска – Сибирь через территорию Чукотки. Вместе с этим на фронте снова очень пригодился простой и надёжный биплан По-2. Эта маленькая тихоходная гражданская машина и её пилоты удивительным образом показали себя в разведке, обеспечении связи, транспортировке боеприпасов и раненых под самым носом у врага, а также в других сложных, казалось бы, безвыходных ситуациях.

Вездесущий небесный тихоход

Ведение ближней воздушной разведки на Сталинградском и Южном фронтах стало насущной необходимостью, поскольку из-за постоянной угрозы нападения вражеской авиации маневрирование в полосе фронта нашим частям приходилось производить в основном ночью. Также всё большее значение приобретало поддержание воздушной связи с партизанами и войсками, ведущими боевые действия в тылу врага. В связи с этим командование воздушных армий и штабы фронтов стали использовать подразделения гражданского воздушного флота (ГВФ) в качестве разведчиков ближнего радиуса действия. И здесь выяснилось, что простой и надёжный самолёт По-2 идеально подходит для выполнения этих задач.

Разведка выполнялась преимущественно в светлое время суток, но при необходимости и ночью. Для полётов днём более благоприятной была плохая погода – сплошная и низкая облачность, осадки, сильный мороз в зимнее время, дымка. Впрочем, бывшие гражданские пилоты умели летать и в таких условиях.

На разведку выделялся одиночный самолёт или группа в пять – семь машин. В этом случае каждому экипажу давалась определённая площадь шириной в 20-30 км по фронту. Для ведения разведки по возможности выделялись постоянные экипажи, которые хорошо изучили район боевых действий, расположение своих и вражеских войск и их штабов, линию боевого соприкосновения, расположение и характер зенитных средств противника.

Высота полёта при ведении разведки не превышала 100 метров, линия фронта пересекалась либо на бреющем, либо в облачности. При обнаружении противником – сразу же следовал уход в район лесного массива или в облака.

Для самозащиты экипаж невооружённого самолёта в полёт брал автоматы и ручные гранаты. И стрелковое оружие в боевых вылетах применялось нашими лётчиками неоднократно. Для немецких истребителей, уже уверенных в лёгкой победе над фанерно-полотняным По-2, автоматная или пулемётная очередь из «бешеной кофемолки», как называли фрицы наш самолётик, была не просто неожиданностью, а скорее, шоком. И это работало!

Приказано обнаружить

Пилоту самолёта-разведчика в условиях и обстановке того времени необходим был полный и постоянный контакт с наземными войсками, а это – нескончаемые посадки в расположении штабов для сверки полученных данных.

Зачастую разведчики, сменяя друг друга, «висели» над линией фронта сутками, отслеживая передвижения немецких войск и тем самым предотвращая внезапность атак со стороны врага и нацеливая нашу артиллерию и авиацию на скопления войск противника. Данные разведки, вовремя доставленные лётчиком По-2 в вышестоящий штаб, порой спасали целые воинские соединения. Так, например, было в июле 1942 года, за несколько дней до начала Сталинградской битвы, когда каждое подразделение, каждая единица техники были на счету. Вот как описывается этот характерный для работы По-2 случай в документах: «По личному приказанию командующего 4 воздушной армии командир звена старший лейтенант Иван Сикач 12 июля 1942 года вылетел в район северо-восточнее Беловодска на выполнение боевого задания по розыску 14 танкового корпуса и организации связи с ним, выяснения действительной боевой обстановки и вручения боевого приказа. Обстановка для выполнения задания была очень сложной, так как Беловодск был занят противником. Подходя к Миллерово и видя стремительное наступление, просматривая дороги, лётчику приходилось садиться у каждого замеченного танка. При взлёте от одного из танков самолёт был внезапно атакован двумя Ме-109, от которых ушёл под прикрытием идущих встречным курсом наших самолётов.

За 12 июля было сделано до 20 посадок. Во время розыска самолёт несколько раз попадал на колонны противника и неоднократно был обстрелян. К исходу дня был найден один танк этого корпуса в 9 км от Красновки, от экипажа которого были получены необходимые данные. 13 июля после ряда уточнений с посадками в селении Никаноровка был найден корпус.

При возвращении самолёт наскочил на засаду противника, состоящую из группы танков, автоматчиков и зенитной артиллерии, и был обстрелян. Сикач энергичным манёвром, используя крайне пересечённую местность, вышел на речку и по ней ушёл от обстрела. Самолёт получил до 70 пробоин. Сведения о танковом корпусе были доставлены в штаб. Сикач, выполнивший к этому времени 278 боевых вылетов, был награждён орденом Красного Знамени».

Справка «КС»

Только за четыре месяца 1942 года 8-й ОАП ГВФ выполнил 19 128 вылетов, доставил в горы 3265 тонн грузов, эвакуировал 3905 раненых. Тогда части 46-й армии сдержали натиск численно превосходившего противника и перешли в наступление. В конце 1942 года войска Закавказского фронта сбросили немцев с гор и начали преследование в степных районах Кубани. И здесь в условиях бездорожья на выручку пришла авиация – 23-й и 69-й ОАП, которые доставляли боеприпасы. Всего за время обороны Кавказа части ГВФ выполнили 73 381 вылет, перевезли 50 887 человек, 6914 тонн грузов.

На помощь танкистам

В Сталинградской битве участвовали экипажи 1-й авиатранспортной дивизии ГВФ, 62-го и 87-го гвардейских отдельных авиаполков ГВФ. Когда Волга покрылась льдом, самолёты доставляли боеприпасы круглые сутки непосредственно на боевые рубежи.

В критической ситуации в начале декабря 1942 года, когда пурга замела дороги и автоцистерны не могли пробиться через снежные заносы, самолётами было доставлено горючее танковым частям. В этой операции участвовали 65 транспортных самолётов ГВФ и АДД. Получив горючее, танкисты нанесли мощный контрудар противнику и отбросили врага на юг. Среди множества эпизодов героической работы лётчиков по обеспечению наземных сил всем необходимым документально зафиксирован и такой случай:

«Пилот Юго-Западной ОАГ ГВФ Виктор Зубрицкий получил задание доставить на поле боя аккумуляторы к двум замаскированным танкам КВ. Противник теснил наши части, и возникла угроза захвата этих танков. Сложность задачи в том, что нужно было найти не населённый пункт, а два замаскированных танка на поле боя. Зубрицкий прилетел в назначенный район, сел у проходящего танка, уточнил у танкистов местонахождение неисправных танков, но стояла оттепель и рыхлый снег прилипал к лыжам. Попытка взлёта на гружёном самолёте не увенчалась успехом, и Зубрицкий принял решение рулить к танкам по земле. Прорулив по полю боя 5 км среди разрывов мин и снарядов, Зубрицкий доставил аккумуляторы к танкам, и они были введены в строй».

К слову, смекалка всегда выручала этого замечательного лётчика. Так, в районе Барвенково при выполнении боевого задания самолёт Виктора Зубрицкого атаковали истребители противника. Огнём из пушек была полностью разрушена его правая верхняя плоскость. Пилот посадил повреждённый самолёт на линии боевого соприкосновения. Техник Ткаченко увидел невдалеке от места посадки сбитый советский биплан той же конструкции. Невзирая на разрывы мин и снарядов, Ткаченко и Зубрицкий сняли с него плоскость, установили её на свой самолёт, выполнили задание и благополучно вернулись на базу. Надо сказать, что специалисты оценили этот ремонт под огнём врага на отлично, и самолёт продолжал летать с «чужим» крылом, дальше выполняя боевые задания.

Не подкачали и коллеги Зубрицкого. За 20 дней января 1943 года в условиях снегопада и заносов 12 санитарных самолётов 62-го ГвОАП ГВФ выполнили 493 вылета, эвакуировали 349 раненых, доставили 312 кг крови, 2130 кг медикаментов.

А лётчики 87-го ГвОАП ГВФ только за январь 1943-го совершили 6431 вылет, перевезли 3456 человек, в том числе 843 раненых, доставили для авиационных и танковых частей 215 тонн боеприпасов.

Всего же за время Сталинградской операции части ГВФ выполнили 46 041 вылет, перевезли 30 992 человека, 2587 тонн рузов, эвакуировали 3447 раненых.

Смекалка и героизм

Авиационные Кулибины придумывали различные способы и устройства для облегчения и улучшения работы своих простых и ничем не защищённых гражданских самолётов. Например, много жизней лётного состава спасло рационализаторское предложение, благодаря которому из установленного нестандартным образом пулемёта ШКАС можно было обстреливать не только заднюю, но и верхнюю и боковые полусферы.

Более того, вооруженцы придумали и изготовили приспособление, благодаря которому стало возможным использовать трофейные авиабомбы, и на головы захватчиков посыпались «подарки» их собственного производства.

Для увеличения дальности полёта в авиаполках ГВФ техники тоже шли на всевозможные ухищрения. В частности, в 8-м ОАП ГВФ на По-2 стали устанавливать дополнительные бензобаки в фюзеляже позади второго сиденья и в центроплане. Стандартный По-2 брал 95 кг бензина, которого при среднем расходе 22 кг в час и скорости 115 км/ч хватало на 4,3 часа полёта, то есть на 500 км. Установка двух дополнительных баков увеличивала объём бензина до 243 кг, чего хватало уже на 10-11 часов. Кроме того, придумали использовать уже списанные дополнительные баки от истребителей И-153, сделанные из папье-маше.

Ярчайших примеров героизма техников и механиков не на земле, а в воздухе тоже предостаточно: в полёте в критических ситуациях они становились и воздушными стрелками, и штурманами-наблюдателями, а порой заменяли выбывших из строя лётчиков.

По своим местам

Ещё в процессе изгнания из нашей страны немецко-фашистских захватчиков было принято решение о воссоздании на освобождённых территориях подразделений ГВФ для налаживания связи и управления, восстановления разрушенного народного хозяйства.

В августе 1943 года, когда лишь отгремели залпы Курской битвы и развернулась Донбасская наступательная операция, для обслуживания освобождённых районов были организованы отдельные авиазвенья в Курске, Орле, Ворошиловграде (Луганске), Ростове-на-Дону, Воронеже, Харькове – всего 62 самолёта По-2 и СП. Позднее были воссозданы авиаотряды спецприменения и отдельные авиазвенья Грузинского, Северного, Украинского и Белорусского управлений ГВФ.

Большое значение имело быстрое восстановление воздушных линий, связывающих Москву с Киевом, Харьковом, Одессой, Симферополем, Ростовом. Эту задачу возложили на Украинское управление ГВФ, которое не было расформировано в начале войны. Часть авиапарка и специалистов обеспечивали выполнение рейсовых полётов в тылу по обслуживанию нужд народного хозяйства.

В городе Старобельске Ворошиловградской области (ныне – Луганская Народная Республика) разместились звенья транспортных самолётов ГВФ, находившихся в распоряжении оперативной группы Правительства УССР. Самолёты летали оттуда в Москву, Харьков, Сумы, Чернигов, Сталино (Донецк), Запорожье, Полтаву, а также в Курск и Ростов-на-Дону, где базировались авиазвенья, подчинённые Украинскому управлению ГВФ. За 1943 год они налетали 956 тыс. км, перевезли 2674 пассажира, 67 тонн почты и 41,8 тонны другого груза. А в сентябре 1943 года на самолётах ГВФ на освобождённый Донбасс были доставлены 205 человек руководящих кадров металлургических заводов.

В общей сложности в 1943 году в освобождённых районах СССР было восстановлено 27 аэродромов, направлено на укомплектование управлений ГВФ 125 самолётов, в основном По-2 и СП, перевезено 15 500 пассажиров и 2500 тонн грузов. Простая и надёжная машина, прекрасно показавшая себя в боевой работе и ставшая большой проблемой для врага, постепенно возвращалась к мирному труду.

Простой самолёт с горным характером

О возможностях гражданского биплана По-2 работать в самых невообразимых условиях, где не справился бы ни один другой самолёт, свидетельствует случай, произошедший во время Битвы за Кавказ. Хотя, конечно, здесь надо отдать должное и мастерству опытного горного лётчика Ивана Примова.

В декабре 1942 года в 8-й отдельный авиаполк ГВФ поступил приказ выделить надёжного лётчика для эвакуации из горного района заболевшего секретаря ЦК КП(б) Грузии Шарозия. Надо было совершить посадку в горах на высоте 1400 метров на маленьком клочке ровной земли, окружённом высоким лесом.

На задание вылетел один из опытнейших горных лётчиков лейтенант Иван Примов. Он шёл по узкому ущелью, а высота гор справа и слева превышала потолок По-2. Погода ухудшалась, и облака скрыли землю: одно неверное движение – и самолёт разбился бы об отвесные скалы. Но Примов нашёл площадку, точно рассчитал и посадил машину на ровном участке, длиной не более 120 метров. Взяв на борт больного, он отрулил в конец площадки и заставил бойцов держать самолёт за плоскости. Дав полный газ, лётчик подал команду отпустить машину, и та, резко рванув вперёд, оторвалась от земли. Разворачиваясь с креном то в одну, то в другую сторону, Примов благополучно преодолел все препятствия и взял курс на базу.

Кстати, через несколько дней лейтенант Примов вновь отличился во время разведки расположения танков противника. Район их рассредоточения прикрывался зенитной артиллерией. Несмотря на ураганный огонь, ас вёл машину прямо к скоплению танков. В самолёт попал снаряд и пробил огромную дыру в правой нижней плоскости. Тем не менее советский пилот находился на повреждённой машине в районе цели до тех пор, пока не пересчитал танки и не нанёс их местонахождение на карту. Только после этого он развернулся и доставил командованию ценные сведения. Танковая группировка, установленная Примовым, на следующий день была уничтожена.

Кстати

Летом 1943 года немецкое командование планировало окружить и разгромить советские войска на Курском выступе. С целью срыва этого наступления Красная армия провела успешные стратегическую оборонительную и наступательную операции, после чего инициатива окончательно перешла к нашим войскам. В Курской битве проявили себя и отличившиеся в прежних сражениях лётчики 62-го гвардейского, 23-го, 26-го, 97-го отдельных авиаполков ГВФ, а также 1-й авиатранспортной дивизии ГВФ. Большую роль они сыграли и в Битве за Днепр: только самолёты 23-го ОАП в декабре 1943 года для наведения переправ через Днепр доставили 65 тонн крепежа (блоки, тросы, гвозди), а в самый разгар боёв за два дня перебросили на правый берег 17 тонн боеприпасов для штурмовиков. Всего же за время операции части ГВФ выполнили 80 181 вылет, перевезли 62 331 человека, в том числе 21 077 раненых, а также 3728 тонн грузов.

МИРНАЯ РАБОТА ТРОФЕЙНЫХ «ЮНКЕРСОВ». После победы в феврале 1943 года в Сталинградской битве в качестве трофеев на аэродроме Гумрак войскам Красной армии досталось большое количество немецких транспортных самолётов Ю-52 в разной степени исправности. Учитывая совсем тяжёлое положение с материальной частью в тыловых управлениях гражданского воздушного флота, его руководством было принято решение восстановить эти машины для использования в тылу. Бригада специалистов авиационной ремонтной базы (АРБ-400) в полевых условиях за месяц восстановила шесть Ю-52, а к концу мая 1943 года было поставлено на крыло уже 34 трофейных самолёта, которые перегнали сначала в Саратов, а потом распределили по тыловым управлениям. Немецкие транспортники с обозначениями ГВФ СССР летали с пассажирами и грузами в Средней Азии, на Урале и в Сибири и были списаны только в 1950-х годах.