ПО ВОЗДУХУ НАД АРКТИКОЙ

17.07.2021

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

От редакции Не так давно газета «Крайний Север» совместно с историком, подполковником авиации в отставке Вячеславом Филипповым завершила публикацию серии статей о работе в годы Великой Отечественной войны воздушной трассы Аляска – Сибирь. Материалы оказались настолько интересными, что было жаль просто так закрывать наш авиапроект. Но этого, к счастью, и не потребовалось. Совсем недавно, в марте 2021 года, исполнилось 90 лет со дня создания Полярной авиации СССР, подразделения которой работали и в небе над Чукоткой. Чем не повод продолжить наш полёт в историю? Поэтому, начиная с нынешнего дня, мы каждый месяц при помощи Вячеслава Викторовича будем рассказывать об основных вехах работы полярных лётчиков, пилотировавших свои машины в высоких широтах.

По ходу обсуждения этого большого проекта у нас определился примерный план публикаций. Несмотря на то, что днём рождения Полярной авиации считается 1 марта 1931 года, когда в составе Государственного акционерного общества «Комсеверпуть» была организована Служба связи, позже переименованная в Авиаслужбу, нельзя умолчать о полётах в Арктике в царское время и первое десятилетие советской власти. Мы расскажем о создании Главного управления Севморпути и спасении челюскинцев, рождении авиации Чукотки в 1933 году, дальних перелётах, воздушной экспедиции на Северный полюс, авиации Дальстроя, гражданской авиации Чукотки, первых лётчиках – представителях коренных народов и о многих других не менее любопытных вещах. Итак, вперёд в прошлое!

У САМЫХ ИСТОКОВ

Достоверно установлено, что первые попытки использования самолёта в северных морях относятся к 1914 году в рамках обслуживания гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана под руководством Бориса Вилькицкого, имя которого и поныне носит пролив, соединяющий Карское море с морем Лаптевых.

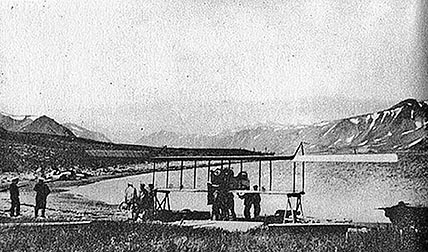

Да, это так, именно царская Россия первой из всех государств применила на практике самолёт в условиях Крайнего Севера. В 1914 году в составе экспедиции на ледоколе «Таймыр» находился самолёт «Фарман XVI» с лётчиком Дмитрием Александровым. Машину по железной дороге доставили из Гатчины во Владивосток и там погрузили на «Таймыр». 7 июля 1914 года экспедиция вышла из бухты Золотой Рог. Этим же летом на Чукотке, в бухте Провидения, решили испытать гидросамолёт, но при втором взлёте у него сломалась хвостовая балка. Эта машина в воздух больше не поднялась, а мотор и пропеллер использовали для самодельных аэросаней.

Несколько позже, в августе того же года, на западной стороне Арктики аналогичный самолёт всё же взлетел. Этот «Фарман» погрузили на пароход «Печора» и с целью поиска следов пропавших в высоких широтах русских экспедиций отправили на Новую Землю в сопровождении пилота Яна Нагурского. В начале августа «Печора» пришла в Крестовую губу на западном берегу Новой Земли. Части гидросамолёта перевезли на берег, где Ян Нагурский с мотористом Евгением Кузнецовым собрали машину и впервые в мире поднялись в небо надо льдами Арктики.

Всего Нагурский совершил пять полётов на высоте 800 – 1200 м вдоль западного побережья Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Ему удалось достичь мыса Литке и удалиться на 100 км от суши. 30 августа 1914 года результаты ледовой разведки были переданы на судно «Андромеда», и капитан судна Поспелов первым в истории судоходства использовал их в своей практической работе.

В своём рапорте на имя начальника Главного гидрографического управления Нагурский писал: «Летать в арктических странах хотя и тяжело, но вполне возможно, и авиация в будущем может оказать гидрографии большую услугу при рекогносцировке льдов, в открытии новых земель, нахождении и нанесении на карту подводных преград, препятствующих судоходству». Этот рапорт начала XX века, по сути, определил генеральную линию развития Полярной авиации.

ТОВАРИЩИ АКЦИОНЕРЫ

Уже в первые годы после установления советской власти руководители молодого государства осознавали важность экономического освоения Северного морского пути. Этот маршрут на Дальний Восток был более коротким, чем южный через Суэцкий канал, и целиком проходил в территориальных водах СССР. К тому же он позволял через сибирские реки доставлять грузы из обширной восточной части страны и обратно. Например, по Енисею и Оби шли на север в Карское море суда с экспортным зерном из богатых хлебом районов Сибири и Алтая.

Эти соображения привели к организации в Омске 20 апреля 1920 года Комитета Северного морского пути (Комсеверпуть) для обеспечения Карских морских экспортно-импортных операций. В Положении о Комсеверпути отмечалось, что Комитет создаётся при Сибревкоме для всестороннего оборудования, усовершенствования и изучения Севморпути в целях превращения его в артерию постоянной связи, а также для технической организации товарообмена с зарубежными странами и транспортировки грузов Европейской России через устье рек Оби, Енисея, Лены, Колымы.

Карские экспедиции проводились ежегодно. К началу навигации в Карском море и устьях рек экспортные товары концентрировались и грузились на суда в городах Камени, Новониколаевске, Томске, Могочино на Оби, Омске, Таре, Усть-Ишиме на Иртыше, Красноярске и на Маклаковском заводе на Енисее.

Примерно в эти же сроки импортные товары и оборудование, закупаемые торгпредствами СССР на рынках Европы и Америки, стягивались к отправным точкам морской части Карской экспедиции (в основном это были Гамбург и Лондон), где грузились на морские пароходы. Отправление речных судов из Сибири и морских заграничных кораблей рассчитывалось так, чтобы они прибыли в сибирские перегрузочные пункты одновременно и взаимная перегрузка экспортных и импортных товаров с борта на борт могла быть произведена в кратчайший срок.

В 1928 году Комитет Северного морского пути был преобразован в Северо-Сибирское государственное акционерное общество промышленности и транспорта «Комсеверпуть» с правлением в Новосибирске. Общество находилось в ведении Наркомата торговли СССР и имело представительства в Москве и Берлине. Так что Северный морской путь, во всяком случае в его западной части, был востребован уже в 20-х годах XX века.

РАЗВЕДКА БЕЗ БОЯ

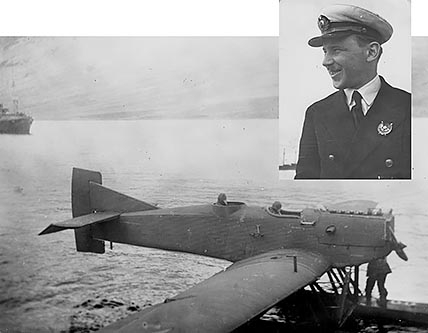

При формировании Северной гидрографической экспедиции на Новую Землю в 1924 году опытный морской лётчик Борис Чухновский, имевший к тому времени около 300 часов налёта на 16 типах самолётов, добился включения в её состав гидросамолёта «Юнкерс Ю-20». Прибыв на корабле в Карское море, собрав и опробовав машину на воде пролива Маточкин Шар (он соединяет Баренцево море с Карским), Чухновский поднялся в небо 21 августа 1924 года. Всего в этой экспедиции он совершил 12 полётов на ледовую разведку, пробыв в воздухе около 13 часов.

Оценивая результаты своей работы на Новой Земле, Чухновский писал в журнале «Красные Крылья» за 1924 год: «Несмотря на отсутствие оборудованной базы, отсутствие опыта в приспособлении и снабжении самолёта для гидрографических работ в полярных условиях, несмотря на исключительно неблагоприятную погоду, настоящая попытка использования самолёта показала, что авиация может успешно работать на Севере и что там её работа весьма полезна».

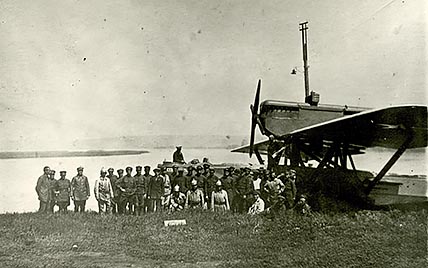

Во второй экспедиции на Новую Землю в 1925 году участвовали уже два самолёта Ю-20 с пилотами Чухновским и Кальвицей. О ней написал один из первых Героев Советского Союза Михаил Водопьянов в книге «Путь лётчика»:

«...4 августа 1925 года самолёты Гидрографической экспедиции вылетели из Ленинграда и 29 августа прибыли в назначенное место на Маточкином Шаре.

К этому времени суда Карской товарообменной экспедиции находились в устьях сибирских рек. Плавание этих судов осветило в ледовом отношении всю площадь моря, прилегающую к южным проливам и Ямалу, а также Обь-Енисейский район. Однако совершенно неизвестной оставалась ледовая обстановка в областях моря, прилегающих к Новой Земле с востока. Уже через час по прибытии самолётов Кальвица отправился в разведку, по возвращении из которой доложил, что на расстоянии восьмидесяти-девяноста миль от Маточкина Шара море в юго-восточном направлении совершенно чисто ото льдов. Следующая воздушная разведка подтвердила отсутствие льдов и в северо-восточном направлении от Маточкина Шара…».

В 1928 году по проекту Бориса Чухновского и его лётчика-наблюдателя Анатолия Алексеева воздушная разведка льдов в Карском море своим продолжением имела возвращение на юг в Красноярск и обследование прилегающих к Енисею территорий с целью выяснения возможности устройства постоянных авиабаз. К тому времени стало ясно, что необходимы не единичные героические полёты, а планомерное использование самолёта для выполнения практических каждодневных задач.

В том же 1928 году Чухновский и Алексеев предложили Марку Шевелёву, сотруднику отдела внешних заказов Наркомторга СССР, перейти на работу в Комсеверпуть, и в январе 1929 года трое энтузиастов авиационного освоения Севера образовали штаб по созданию авиационной группы в акционерном обществе. С этого небольшого коллектива и началась советская полярная авиация.

ПРИКАЗ НАРКОМА

Буквально в этом же году правление общества «Комсеверпуть» попросило Управление Военно-воздушных сил РККА уступить один из самолётов Дорнье «Валь», наиболее подходящих по своим характеристикам для работы в условиях Крайнего Севера, для обеспечения ледовой разведки Карских экспедиций. По личному решению наркома обороны Климента Ворошилова организации выделили одну машину из состава черноморских ВВС, назвав её «Комсеверпуть-1». В июле 1929 года экипаж Чухновского перегнал машину из Севастополя в Архангельск, подготовил к работе на Севере и в августе начал ледовую разведку в Карском море. В течение трёх недель летая надо льдами, гидроплан помогал ледоколу «Красин», проводившему суда группами к Обской губе и Енисейскому заливу.

Успешное выполнение задач ледовой разведки в навигацию 1929 года стало основанием для приобретения обществом ещё двух самолётов Дорнье «Валь», которые были построены по спецзаказу за границей.

В 1930 году уже три самолёта «Комсеверпуть» № 1, 2 и 3 обслуживали навигацию, причём в карских проводках участвовало уже 46 судов. Экипажам приходилось выкладываться полностью.

В одном из отчётных докладов акционерного общества прямо говорилось: «…Успех ледовой авиаразведки в 1930 году превзошёл все ожидания. Ледоколы «Ленин» и «Малыгин», участвовавшие в операции, стояли без дела, и вся проводка судов осуществлялась по данным, полученным авиаразведкой».

Исключительно удачные результаты применения авиации в северных морях в 1930 году привели к созданию авиаподразделения на правах самостоятельного предприятия. 1 марта 1931 года в составе Северо-Сибирского государственного акционерного общества промышленности и транспорта «Комсеверпуть» Наркомата внешней и внутренней торговли СССР была создана Служба связи, позже переименованная в Авиаслужбу. Так появилась первая авиационная структура со своим командованием и самолётами. Эту дату принято считать днём рождения Полярной авиации, которая сначала появилась в Западной Арктике, но в последующие годы уверенно шагнула на Восток.

ПРИ ЧЁМ ТУТ ГОРЬКИЙ?

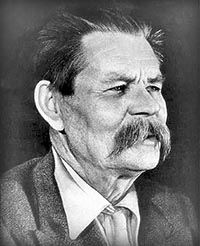

Эмиль ЭГГЕРТ

gazeta@ks.chukotka.ru

Одним из людей, приложивших свою руку к созданию Советской полярной авиации, был крупнейший отечественный писатель Алексей Максимович Горький. Помощь классика заключалась в том, что именно по его просьбе акционерному обществу «Комсеверпуть» для проведения ледовой разведки был выделен первый самолёт Дорнье «Валь» – двухмоторная летающая лодка, приспособленная к длительному пребыванию в море.

Эта история случилась так. После того как один из пионеров ледовой разведки – морской лётчик Борис Чухновский предложил АО «Комсеверпуть» обзавестись своим самолётом для проводки торговых судов по Северному морскому пути, руководство акционерного общества направило соответствующее письмо в Управление Военно-воздушных сил РККА, но получило отказ. Тогда с помощью «административного ресурса» – при посредничестве редактора газеты «Известия» Ивана Гронского – был организован телефонный звонок писателю Алексею Максимовичу Горькому, который идею поддержал. Пользующийся непререкаемым авторитетом, классик, в свою очередь, напрямую позвонил наркому обороны Клименту Ворошилову, который приказал выделить один Дорнье «Валь», получивший имя «Комсеверпуть -1».

Чухновский был безмерно благодарен писателю. Сохранилось его восторженное письмо, адресованное Горькому (цитируется в выдержках):

«Уважаемый Алексей Максимович!

Недавно возвратившись из Карской экспедиции, начал обработку материалов, там собранных. Прилагаемые при сём пять снимков рисуют быт экипажа самолёта «Комсеверпуть-1». Всего в Карском море в этом году было три самолёта. Два вновь построенных на опыте полётов 29 года с новейшими усовершенствованиями являются лучшими самолётами для работы в Арктике не только у нас, но и за границей. Теперь правильность выбора типа самолётов и метода работы получили всеобщее и полное признание...

Главные результаты работы самолётов:

1. Вся разведка льдов в Карском море, необходимая для проводки 46 торговых судов, была сделана самолётами. В результате большая экономия угля (раньше разведку очень медленно и часто неверно производили ледоколы).

2. Регулярно освещалась почти вся (4/5) площадь Карского моря, так что впервые имеется общее представление о льдах моря, их количестве, характере, времени начала таяния и замерзания.

Всё это помогает удешевить путь. Уже в 31 году часть пароходов пойдёт в два рейса, и можно будет отказаться от одного ледокола…

Богатства края и производительные его силы, развязать которые призван Комсеверпуть, дали очень много (графит, редкие ископаемые, лес, пушнина, морской зверь). Но это только начало. Сейчас Якутия просит перенести опыт и практику Комсеверпути на восток и там установить мореплавание. Для авиации предвидится большая работа…

Прошу передать привет Вашей семье.

С товарищеским приветом, Б. Чухновский,

15.XII 30 г., г. Москва».