Время первых

13.08.2021

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

В июльской публикации нового спецпроекта «КС», посвящённого становлению и работе отечественной Полярной авиации, отмечалось, что первые опыты ледовой авиаразведки показали необходимость не единичных героических полётов, а планомерного использования самолёта для выполнения каждодневных задач. А значит, требовалась постоянная авиабаза. С целью выяснения возможности её устройства в 1928 году по проекту опытного морского лётчика Бориса Чухновского и его лётчика-наблюдателя Анатолия Алексеева воздушная разведка льдов в Карском море имела продолжением возвращение на юг в Красноярск и обследование прилегающих к Енисею территорий.

Гидробаза на острове Телячьем

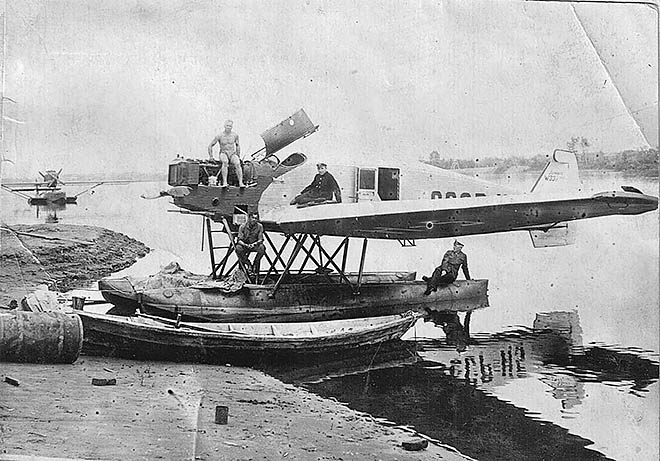

Летающая лодка Дорнье «Валь» – это полностью самостоятельный гидросамолёт, которому во время летней навигации не требуется аэропорт, однако на длительный осенне-зимний период машине необходимо место хранения и ремонта, а также склад запчастей, инструмента и расходных материалов. Нужно было определить и обустроить такое место, то есть гидроавиабазу.

В августе 1929 года первый Дорнье «Валь», получивший собственное имя – «Комсеверпуть», летая надо льдами, помогал ледоколу «Красин», который проводил суда группами к Обской губе и Енисейскому заливу. Это была первая плановая ледовая разведка в Карском море, после завершения которой «Комсеверпуть» перелетел в Игарку, затем в Красноярск, где Чухновский посадил его на Абаканскую протоку Енисея, оказавшуюся исключительно удобной для взлёта-посадки гидросамолётов. На острове Телячьем был построен деревянный временный склад для хранения летающей лодки до весны 1930 года. Так первое пристанище самолёта Чухновского предопределило создание там основной гидроавиабазы зарождающейся полярной авиации.

На Чукотку в поисках американцев

Весны не дождались. Уже в январе 1930 года на Телячьем закипела работа. Полуразобранный самолёт вытащили из времянки-сарая и по льду Абаканской протоки перетащили в мастерские затона Енисейского пароходства. Срочность сборки была обусловлена сообщением о пропаже в районе мыса Северного на Чукотке американских лётчиков Эйельсона и Борланда. Об этом радировал в Москву капитан засевшего во льдах в том же районе парохода «Ставрополь» Павел Миловзоров. Правительство СССР отреагировало незамедлительно. Два из трёх самолетов, посланных на эвакуацию пассажиров парохода «Ставрополь» и уже находившихся в бухте Провидения, были перенацелены на поиск пропавшего экипажа.

Готовился и «Комсеверпуть» Чухновского. Ударная сборка самолёта заняла 11 дней, причём для рабочих затона работа по сборке самолёта была делом абсолютно незнакомым, поэтому основная нагрузка при одновременном обучении рабочих легла на лётчиков.

К сожалению, американские авиаторы были обнаружены погибшими. Нашли их в 50 милях от мыса Северного участники интернациональной американо-канадско-советской группы, возглавляемой советским лётчиком Маврикием Слепнёвым. Его самолёт Юнкерс W.33 «СССР -177» сопровождал тела погибших на Аляску.

Успех разведки умножил парк

Изношенный за время поисков «Комсеверпуть» стал в Иркутске на ремонт, из которого вышел как раз к летней навигации 1930 года.

В газете «Советская Сибирь» 18 апреля 1930 г. писали: «Комитет Северного морского пути и Осоавиахим решили организовать в июне–июле тунгусскую авиационную экспедицию, чтобы исследовать водные пути Тунгусского лесоэкспортного района, а также для обследования места падения тунгусского метеорита. Экспедиция будет совершена на самолёте «Комсеверпуть», находящемся сейчас в Иркутске. Начальником экспедиции намечается Чухновский».

1 июля 1930 года из Иркутска «Комсеверпуть» вылетел на север. В июле–августе после фотосъёмки Ангарстроя, посадок в Кежме в районе падения Тунгусского метеорита, Туруханске, Игарке и Усть-Порту экипаж самолёта совершил глубокий рейд на север Карского моря, приблизительно до 77 градуса северной широты, во время которого были выяснены ледовые условия, оказавшиеся необычайно благоприятными для проведения Карской экспедиции. Этот полёт дал возможность указать по радио одному иностранному каравану судов дорогу к устью Енисея, и впервые в истории Карских экспедиций обычные морские суда, без помощи ледокола, обогнув мыс Желания на северной оконечности Новой Земли, благополучно прибыли к цели.

Успешное выполнение задач ледовой разведки в навигацию 1929 года явилось причиной для приобретения Северо-Сибирским государственным акционерным обществом промышленности и транспорта «Комсеверпуть» ещё двух самолётов Дорнье «Валь». Приёмкой построенных по спецзаказу машин в Италии занимались будущие командиры экипажей Илья Иванов и переучившийся на лётчика Анатолий Алексеев. Первая получила название «Комсеверпуть №2» и вылетела из Пизы 29 июля 1930 года. До Севастополя её вёл итальянский экипаж. А в августе прилетел и второй самолёт. Из Севастополя уже советские пилоты повели летающие лодки по маршруту Севастополь – Таганрог – Самара – Архангельск – о. Колгуев.

Известный полярный исследователь Владимир Визе писал: «В кампанию 1930 года Карская операция обслуживалась уже тремя самолётами Дорнье-Валь. Самолёт «Комсеверпуть № 1» под командой Чухновского сделал разведку льдов в районе между Енисеем и островом Белым. Попытка долететь до Северной Земли и на этот раз не удалась, вследствие неудовлетворительной работы моторов, и самолёт дошёл только до залива Миддендорфа. Самолёт «Комсеверпуть № 3», пилотировавшийся А. Д. Алексеевым, совершил над Карским морем четыре полёта для разведки льдов, общей продолжительностью в 24 часа. Наиболее активную деятельность проявил самолёт «Комсеверпуть №2» под командой И. К. Иванова. Для рекогносцировки льдов он совершил над Карским морем 12 полётов, покрыв расстояние в 10 600 километров и осветив площадь в 1 200 000 кв. километров».

ПРИНЦИП МАРКА ШЕВЕЛЁВА. Успешная работа Авиаслужбы АО «Комсеверпуть» была обусловлена в первую очередь дружной и напряжённой работой лётных экипажей. Что говорить, если сам первый начальник Авиаслужбы Марк Шевелёв проработал в экипаже Анатолия Алексеева лётчиком-наблюдателем в Карском море всю навигацию 1931 года. Принцип «некабинетной» работы Марка Ивановича – знать и уметь всё самому лучше подчинённых – остался на все долгие годы его работы в авиации.

Строгий хозрасчёт

С 1 марта 1931 года первое самостоятельное структурное авиационное подразделение со своим командованием и тремя самолётами Дорнье «Валь» стало именоваться сначала Службой связи, а позднее – Авиаслужбой АО «Комсеверпуть».

Между тем наличие в парке поплавковых гидросамолётов предопределило достаточно узкий период их эксплуатации – только в летнюю навигацию. Зимой самолёты в разобранном виде хранились на острове Телячьем. Весной их собирали, проводили необходимый ремонт и – вперёд на север! Так как в 1931–1932 годах авиаремонтных мастерских для гидросамолётов в Красноярске не было, для ремонта привлекались специалисты из Москвы и в работах активно участвовали все члены экипажа, особенно бортмеханики.

По плану навигации 1931 года авиаслужба Комсеверпути должна была выполнить ледовую разведку для Карской экспедиции, научно-исследовательские работы в морском районе, лесоизыскательные работы и геологические изыскания.

Как только самолёты начали работу на Енисее, сразу появились запросы различных организаций на перевозку пассажиров, пушнины, грузов, врачей и медикаментов, доставку отдельных ответственных работников и т. д. По распоряжению правления «Комсеверпути» был организован ряд сверхплановых регулярных рейсов между Красноярском и Игаркой, отдельные рейсы на Дудинку, Усть-Порт, Нижнюю Тунгуску, Гыдоямо. Несмотря на крайне ограниченное количество авиагорючего, все основные задания удалось выполнить полностью, а сверхплановыми полётами было перевезено 172 пассажира, 2442 кг груза и 66,9 кг почты.

На ледовой разведке уже в 1931 году в отличие от прошлых лет был применён метод линейных маршрутов, дающий наиболее эффективное использование каждого часа полёта. Для этого потребовалось обследовать с воздуха всё побережье Карского моря с целью выбора удобных мест для посадки. Результаты оказались очень удачными и определили развитие северных территорий на последующие годы.

Что касается лесоизыскательных работ, то в навигацию 1931 года было обследовано почти 5,7 млн гектаров лесных пространств, при этом были определены не только конфигурации лесных массивов, их густота, порода и возраст леса, но и его качество.

Причём деятельность Авиаслужбы была построена на строгом хозрасчёте: с каждого заказчика взималась точная стоимость выполняемой для него работы. В итоге за работу в навигации в 1931 году нарком внешней торговли СССР специальным приказом объявил благодарность всему личному составу Авиаслужбы.

С поплавков – на лыжи

В 1932 году к трём Дорнье «Валь», которые с апреля 1931 года стали носить на борту специальные маркировки «СССР Н-1», «СССР Н-2»,и «СССР Н-3», добавились Юнкерс ЮГ-1 «СССР Н-4» (командир экипажа Василий Молоков) и Юнкерс W-33 «СССР Н-5» (командир экипажа Ян Липп). Эти два Юнкерса могли работать круглогодично: в летнюю навигацию – на поплавках, в зимнюю – на лыжах. В конце зимы 1932 года оба самолёта начали выполнять рейсы в Игарку и Дудинку.

«СССР Н-2» Анатолия Алексеева в летнюю навигацию 1932 года работал на ледовой разведке в Карском море и совершил очень важный перелёт с мыса Челюскин на Северную Землю, которая тогда была достигнута на самолёте впервые. Трёхкратные попытки, предпринятые в этом направлении в 1929–1931 годах Чухновским по различным обстоятельствам не увенчались успехом.

К сожалению, осенью того же года в отряде ледовой разведки произошла трагедия: 7 сентября в проливе Маточкин Шар разбился «СССР Н-3». Погибли командир экипажа Леонид Порцель, второй пилот Дальфонс и наблюдатель Ручьёв. Спаслись Марк Шевелёв и бортмеханики Чечин и Проворихин.

Спасая жизни

Авиаторы «Комсеверпути» периодически привлекались для работы в спасательных и научных экспедициях. Так, зимой 1932–1933 года для спасения экипажей зазимовавших судов была направлена экспедиция на ледоколе «Красин». В её состав были включены Марк Шевелёв, Матвей Козлов и Виктор Чечин. Экспедиция достигла Новой Земли и спасла жизнь десяткам людей, погибавших от цинги и других болезней и бедствий. Успеху этой замечательной зимней морской экспедиции в значительной степени способствовала безупречная работа всего личного состава ледокола.

Особо была отмечена самоотверженная работа авиаторов «Комсеверпути» пилота Матвея Козлова и бортмеханика Виктора Чечина. На лёгком самолёте У-2 они совершили 41 полёт на ледовую разведку. Подчас приходилось летать при крайне неблагоприятных погодных условиях. Всё это не могло не стоить обоим здоровья: они отморозили себе руки и всё же полётов не прекращали. Не останавливали отважных лётчиков и повреждения техники. Во время одного из вылетов сломалось шасси самолёта. Чечин подвязал его верёвкой и благополучно завершил рейс.

Позднее Постановлением ЦИК СССР от 20.01.1934 г. «…За исключительные заслуги по оказанию помощи зимовщикам на Новой Земле» орденом Ленина был награждён начальник экспедиции на ледоколе «Красин» Марк Шевелёв, а пилоты Матвей Козлов и бортмеханик Виктор Чечин удостоились орденов Трудового Красного Знамени.

Не подвели советские моторы

Эмиль ЭГГЕРТ

gazeta@ks.chukotka.ru

Именно летающая лодка Дорнье «Валь» под обозначением «СССР Н-1» в 1932 году сыграла решающую роль в эвакуации сотрудников полярной станции с острова Врангеля и снабжении местной колонии эскимосов, которые испытывали острейшую нехватку продовольствия и боеприпасов.

Созданный Постановлением ЦИК СССР в декабре 1930 года Чукотский национальный округ начал стремительно развиваться. Быстро окрепли созданные на местах органы власти. В 1933 году на Чукотском побережье были организованы первые полярные станции Главсевморпути. Торговые фактории Дальгосторга и Севморпути постепенно вытеснили американских и канадских предпринимателей – скупщиков пушнины. Развивалась сеть школ, больниц, факторий. Появились первые радиостанции и кинопередвижки. В бухте Лаврентия, в Чаунской губе, у мыса Олюторского были организованы культбазы, которые в то время были центром обслуживания местного населения. Началось освоение природных богатств северного края, заработали геологоразведочные экспедиции. Особое место в столь стремительном развитии территории заняла и Полярная авиация.

Летом и осенью 1932 года Всесоюзный арктический институт и общество «Комсеверпуть» под руководством геолога Сергея Обручева провели научную экспедицию на север Камчатки и Чукотский полуостров. 16 июля 1932 года самолёт Дорнье «Валь» «СССР Н-1» вылетел из Красноярска. На его борту помимо самого Обручева находились: командир экипажа и штурман Лев Петров, первый пилот Георгий Страубе (на фото), бортмеханики Борис Крутский и Глеб Косухин.

Помимо основной цели геолого-географических изысканий с помощью самолёта (для составления карты Чукотского полуострова, «корякской» земли и северного побережья Охотского моря) экспедиция эвакуировала часть колонистов с острова Врангеля. Начальник острова Врангеля Ареф Минеев просил Обручева вывезти сотрудников станции, зимовавших с 1929 года, на самолёте. Эту операцию Георгий Страубе выполнил блестяще.

«…Эскимосская колония на острове Врангеля была снабжена медикаментами и продовольствием. Самолёт доставил 1,5 тонны продуктов и оружия, на обратном пути вывез 9 зимовщиков, 1010 шкур песцов и 720 кг багажа. За 110 лётных часов было покрыто около 20 000 км пути, причём большую часть маршрута летающая лодка «СССР Н-1» прошла над сушей. Вся экспедиция, протяжением маршрута в 20 000 км, была совершена на советских моторах М-17, работавших, по отзыву товарищей Петрова и Страубе, безукоризненно. Этот перелёт доказал, что наши лётчики и аэронавигаторы освоили технику полёта на севере».