От Белого до Берингова моря

10.09.2021

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

В июле–августе в публикациях нашего проекта «Небо Севера» мы рассказывали о первых этапах становления полярной авиации СССР. 17 декабря 1932 года в её развитии начался новый период: в этот день решением советского правительства было создано Главное управление Северного морского пути при Совете народных комиссаров СССР. Задача новому ведомству была поставлена чётко – ему надлежало «проложить окончательно Северный морской путь от Белого моря до Берингова пролива, оборудовать этот путь, держать его в исправном состоянии и обеспечить безопасность плавания по этому пути». Авиация стала в этом деле незаменимым помощником.

В путь с проверенными кадрами

Комсеверпуть, который был пионером полётов в высоких широтах, на этот момент ещё существовал и выступил в качестве поставщика кадров для Главного управления Севморпути. Марк Шевелёв – начальник авиаслужбы Комсеверпути – был назначен заместителем начальника ГУ СМП и вплотную занялся полярной авиацией. Чуть позже, в январе 1933 года, формируется Управление воздушной службы (УВС ГУ СМП), руководителем которого стал Шевелёв, а его замом – один из опытнейших пилотов-полярников Борис Чухновский.

На 1 января 1933 года в штате Управления было пять самолётов (Дорнье Валь «СССР Н-2», Юнкерс ЮГ-1 «СССР Н-4», Юнкерс W-33 «СССР Н-5», МП-5 «СССР Н-7» и У-2 «СССР Н-19»), шесть человек руководящего и 37 человек лётного состава.

Постановлением Совета труда и обороны от 11 марта 1933 года Комсеверпуть был ликвидирован, а его функции, предприятия с их личным составом, а также имущество были переданы соответствующим организациям по ведомственному признаку. В ведение ГУ СМП перешла авиация и перегрузочные порты.

В 1933 году авиацией ГУ СМП были заключены первые договоры – на обеспечение Карских и Ленских экспедиций ледовой разведкой – на 195 лётных часов; на ледовую разведку и аэрофотосъёмку Западно-Таймырской экспедиции – на 40 лётных часов; на перевозку почты по линии Красноярск – Игарка; на перевозку с факторий пушнины в Красноярск и Енисейск.

В летнюю навигацию 1933 года главными задачами по-прежнему оставались ледовая разведка и проводка судов в Карском море и изыскательские работы на Западном Таймыре и Северо-Востоке Сибири. Полярные лётчики не подкачали, 12-я Карская экспедиция была проведена, обследованы остров Диксон, фактории, Усть-Енисейский порт и Дудинка.

К концу 1933 года в УВС ГУ СМП поступило ещё 12 самолётов. К имеющимся пяти добавились три машины Дорнье Валь, пять У-2, два Ш-2, один Юнкерс ЮГ-1 и один Савойя-55. Из-за отсутствия своих ремонтных баз обслуживание самолётов производилось в Иркутских авиаремонтных мастерских Гражданского воздушного флота и на авиазаводе № 45 в Севастополе.

В 1933 году наибольший налёт за год имел красноярский пилот Ян Степанович Липп – 388 часов на Юнкерс W-33 «СССР Н-5», на котором он работал почти бессменно.

От спорадических к регулярным

1934 год стал годом подъёма для советской полярной авиации. Значительное пополнение самолётно-моторного парка, усиление кадрами было обусловлено поставленными перед ней обширными и сложными задачами. Началась организация сети воздушных линий с технически оборудованными постоянными авиабазами по всему побережью Севморпути.

Немного позже в журнале «Советская Арктика» (№ 2 за 1936 год) старший инженер авиации ГУ СМП Москатов так писал об этом времени: «…Спорадические полёты периода 1924–1933 гг. дали некоторый опыт. С 1933 года совершались уже регулярные полёты, а также имелись три арктических воздушных линии по основным сибирским рекам: Оби, Енисею и Лене. Сейчас в Арктике эксплуатируется 8 типов самолётов».

Руководство ГУ СМП пришло к решению о создании тыловых снабжающих и ремонтных баз, связанных с магистральным транспортом. Реки Енисей, Иртыш, Обь, Лена, пересекающие железные дороги, предопределили организацию центральных авиабаз на этих водных артериях, что позволило в навигационный период без проблем осуществлять северный завоз. В зимнее время центральные авиабазы стали хорошими аэродромами и местом ремонта и хранения самолётно-моторного парка.

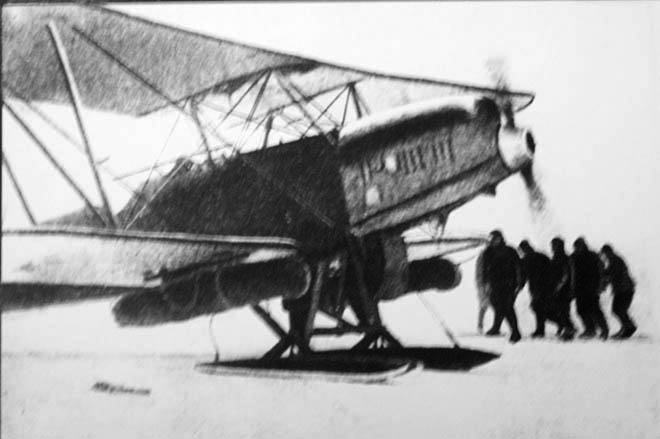

До 1934 года самолёты на Севере использовались только в летнюю навигацию. Впервые зимние полёты были выполнены здесь в 1933–1934 годах на авиалинии Красноярск – Усть-Порт. А первый самолёт в период полярной ночи вылетел на Игарку 16 января 1934 года.

Справка «КС»

В 1933 году «Челюскин» отрабатывал схему доставки грузов по Севморпути за одну летнюю навигацию. 2 августа пароход вышел из Мурманска во Владивосток. Плотный лёд корабль встретил в Карском море при выходе из пролива Маточкин Шар, где на помощь ему пришёл ледокол. 23 сентября в Чукотском море «Челюскин» оказался полностью затёрт льдами и дрейфовал в течение пяти месяцев. 13 февраля 1934 года в результате сильного сжатия теплоход раздавило льдами, и он затонул в течение двух часов в точке с координатами 68°18´05˝ с. ш. 172°49´40˝ з. д. Экипаж, предвидя беду, заблаговременно подготовил всё необходимое для выгрузки на окружающие льды. В результате катастрофы на льду оказалось 104 человека.

Спасти челюскинцев

Особым эпизодом работы полярной авиации в 1934 году стала эпопея спасения экипажа и научной экспедиции парохода «Челюскин» в марте – апреле 1934 года. Эти памятные события имеют самое прямое отношение к Чукотке.

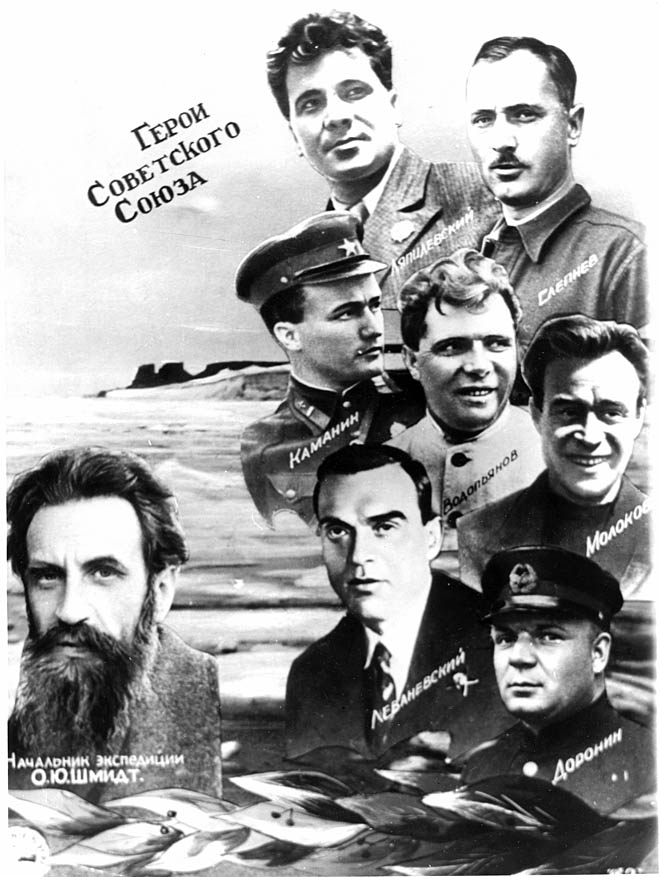

13 февраля 1934 года в Чукотском море был раздавлен льдами зазимовавший пароход «Челюскин» с научной экспедицией Отто Шмидта. Высадившиеся на дрейфующий лёд более 100 человек успели выгрузить с тонущего судна всё необходимое и организовали ледовый лагерь. Правительственная комиссия приняла решение о вывозе людей самолётами. Всего было выделено 13 машин разных типов, однако из них до лагеря Шмидта смогли долететь только АНТ-4 Анатолия Ляпидевского, «Флитстер» Маврикия Слепнёва, ПС-4 Ивана Доронина и три Р-5 Михаила Водопьянова, Николая Каманина и Василия Молокова. Остальные самолёты выбыли из-за поломок на разных этапах перелёта.

С 5 марта по 13 апреля с льдины были вывезены 104 человека. Анатолий Ляпидевский смог совершить посадку первым: 5 марта он сделал всего один рейс и вывез 12 человек (10 женщин и двое детей). Следующий рейс удалось выполнить только 7 апреля. Больше всех полётов (девять) «на льдину» выполнил Василий Молоков, который на своём Р-5 вывез с льдины в Ванкарем 39 человек, беря на двухместный самолёт до шести пассажиров. Для Молокова самым удачным днём стало 11 апреля, когда он сделал сразу четыре рейса и перебросил на материк 20 челюскинцев.

Молоков выделялся среди лётчиков не только результативностью. Красноярский журналист Кублицкий так писал о нём: «…Пожалуй, самой колоритной фигурой был Молоков. Человек небольшого роста, во всяком случае, ниже среднего, плотный, хорошо скроенный, крепко сшитый, с каким-то спокойствием изваяния… За всё время, сколько я с ним летал, услышал от него всего несколько слов. Он возвращался на льдину и говорил: «Привёз пять». Один раз он умудрился привезти даже шестерых. При этом голова шестого пассажира была у него на коленях. И он умудрялся управлять самолётом. Скажешь ему: «Ты, может быть, поешь, обед готов». Он отвечает: «Вечером». Однажды он сделал четыре рейса за один день…».

«Дядя Вася, поехали!»

Постановлением ЦИК Союза ССР от 20 апреля 1934 года лётчикам Анатолию Ляпидевскому, Сигизмунду Леваневскому (он в лагерь челюскинцев не летал, однако отличился при проведении вспомогательных полётов), Василию Молокову, Николаю Каманину, Маврикию Слепнёву, Михаилу Водопьянову и Ивану Доронину первым в СССР было присвоено специально по этому поводу утверждённое звание Героя Советского Союза.

Лётчиков – спасителей челюскинцев чествовала вся страна. А вот как сам Василий Молоков рассказывал о своём подвиге, который он, судя по всему, таковым не считал:

«…Ничего особенного не было… Возил я по шесть человек, а хотелось седьмого подцепить, как-нибудь между ногами. Выбрали поменьше челюскинца – парень запарился, пристраиваясь, но ничего не вышло – тесно.

В лагерь, бывало, прилечу, не выключая мотора вылезу и закуриваю, а они, челюскинцы, уже сами залезают в парашютные сигары, под крылья, в кабину, а потом кричат: «Готово, дядя Вася, поехали!». Правда, раз промазал – лагерь не нашёл, вернулся обратно и снова пошёл…

В дни авральной работы питался только шоколадом, во время полётов не до второго и не до первого блюда было. Тяжеловато было взлетать с ледяного поля, площадка мала, самолёт перегружен, кругом здоровые площадки торосов, едва вытягивал над ними…».

После спасения челюскинцев Василий Сергеевич Молоков ещё не раз был автором рекордных арктических перелётов, героем многочисленных газетных и журнальных публикаций. Примечательно, что при всём уважении к другим выдающимся фигурам полярной авиации в прессе любили отметить именно человеческие качества Молокова – его немногословность и «незвёздность». Простым людям тоже было приятно то, что герой так и остался простым и скромным человеком.

Ненаграждённый

Челюскинскую эпопею 1934 года иногда называют первой в истории крупномасштабной спасательной операцией в Арктике. Но так ли это? Известен ещё один эпизод массового спасения людей, который имел место несколькими месяцами ранее. Случился он тоже на Чукотке, но наград в тот раз никто не получил.

В навигацию 1933 года самолёт ЮГ-1 «СССР Н-4» под командой полярного лётчика Фёдора Куканова убыл с линии Красноярск – Игарка. Машина была прикомандирована к экспедиции геолога Сергея Обручева и направлена на Чукотку. Здесь экипаж Куканова отличился при проведении спасательной операции. «СССР Н-4» в октябре – ноябре 1933 года за 13 рейсов вывез 93 человека (для сравнения, спасённых челюскинцев было чуть более 100) с зазимовавших у мыса Биллингса кораблей «Север», «Анадырь» и «Хабаровск», на которых находилась экспедиция Дальстроя на мыс Северный.

Как считают многие историки полярной авиации, именно Фёдора Кузьмича Куканова за эту спасательную операцию следовало представить к первому званию Героя Советского Союза, но события марта–апреля 1934 года прогремели на весь мир, а 13 героических рейсов Куканова осенью 1933 года так и остались известными лишь ограниченному кругу лиц. Некоторые полагают, что одной из причин этого стал специфический состав спасённых людей: многие из них были заключёнными.

В 1987 году в сборнике поэта Фёдора Чуева вышло стихотворение «Ляпидевский», посвящённое первому Герою Советского Союза, который, как говорят, считал, что именно Куканов должен был стать обладателем «Золотой Звезды» №1. В нём есть такие строки:

И когда про него прозвучали стаканы,

«Каюсь, хлопцы, не я, – он вздохнул тяжело, –

Самым первым Героем – был Федя Куканов.

Должен был. И не стал. Просто не повезло…».

Кстати

До и во время Великой Отечественной войны Фёдор Куканов продолжал работать в Управлении полярной авиации ГУ СМП. После смерти лётчика в 1964 году на прощание с ним приезжал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв.

ОРДЕНА ЛЕНИНА НАШЛИ АМЕРИКАНЦЕВ. Среди награждённых за челюскинскую эпопею оказалось и два гражданина США – бортмеханики Уильям Левари и Клайд Армистедт, которые помогали советским лётчикам. Так в своё время написал об этом ТАСС: «10 сентября 1934 г. в Москве под председательством тов. Червякова состоялось заседание Президиума ЦИК СССР, на котором были вручены ордена Ленина американским бортмеханикам участникам героической борьбы за спасение челюскинцев гражданам США Уильяму Левари и Клайду Армистедту… Секретарь ЦИК тов. Енукидзе в своей речи сказал: «… С радостью вручаем ордена Ленина двум гражданам США, принявшим участие в труднейшей экспедиции по спасению челюскинцев. С огромным вниманием следила наша страна за эпопеей спасения челюскинцев, и наше правительство не могло не отметить двух американских граждан в этой труднейшей экспедиции».