Великий Северный воздушный путь

12.11.2021

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

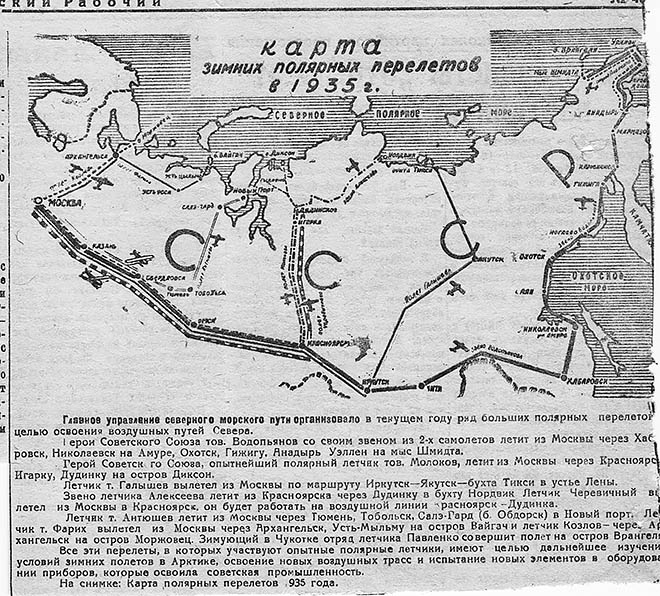

После легендарной челюскинской эпопеи весной 1934 года первые Герои Советского Союза – полярные лётчики стали известны всему миру. Да, всё закончилось хорошо, люди были спасены, но при этом обнажилось немало проблем северных и северо-восточных территорий страны, и прежде всего – их транспортная труднодоступность. Логично, что в Правительстве страны пришли к выводу о необходимости их скорейшего освоения, в том числе путём создания авиаотрядов, что на Чукотке, как мы рассказывали в октябрьском выпуске спецпроекта «КС», посвящённого Полярной авиации СССР, произошло в том же году. Первопроходцами становились авиаторы, ориентиром для которых были те, чьи имена уже получили народное признание: Василий Молоков и Михаил Водопьянов.

Трасса приняла героя

20 февраля 1935 года на Центральном аэродроме Москвы был дан старт дальнему арктическому перелёту на самолёте ПР-5 «СССР Н-70» по маршруту Москва – Казань – Свердловск – Омск – Новосибирск – Красноярск – Подкаменная Тунгуска – Игарка – Дудинка – остров Диксон. В его экипаж вошли Герой Советского Союза Василий Молоков, бортмеханик Григорий Побежимов, радист Михаил Зибрев. Пассажиры – корреспонденты газет «Правда» Борис Горбатов и «Известия» Эль-Регистан (один из авторов гимна СССР. – Прим. ред.). Маршрут протяжённостью 13 тыс. км Молоков был намерен покрыть примерно в течение 45 лётных часов.

Начальник авиалинии Красноярск – Диксон Иван Скворцов тогда рассказал корреспонденту газеты «Красноярский рабочий» о готовности трассы к перелёту Молокова: «…На действующей линии Красноярск – Дудинка аэродромы готовы с начала летнего сезона. По маршруту Дудинка – Гыдоямо 17 февраля подготовлен аэродром в Усть-Порту размером 700 на 700 метров, на 16 февраля закончено устройство ледяного аэродрома того же размера на мысе Лескин и 20 февраля готов аэродром на льду залива близ фактории Гыдоямо.

По маршруту Дудинка – Диксон устроен аэродром размером 800 на 800 метров в Гольчихе и запасной аэродром размером 1500 на 1500 метров в становище Иннокентьевском близ Гольчихи. Готов аэродром и в конечном пункте линии – на острове Диксон. Все перечисленные аэродромы поддерживаются в полном порядке, устроены дневные опознавательные сигналы – красные флаги и ночные – горящие бочки, облитые керосином. Во все пункты заброшено горючее. На аэродромах установлено круглосуточное дежурство, налажены радиосвязь и служба погоды. Трасса готова принять Героя Советского Союза Василия Сергеевича Молокова».

Из Красноярска с Абаканской протоки на Диксон Молоков вылетел утром 4 марта. Несмотря на резкий колючий ветер, левый берег Абаканской протоки, у которого застыл голубой самолёт, был полон провожающих – от простых рабочих до секретаря Красноярского крайкома партии Акулинушкина.

5 марта Молоков был в Игарке. Самолёт от Подкаменной Тунгуски до Игарки пролетел без посадки 1,1 тыс. км за 4 часа 20 минут. Вечером в городском клубе состоялось торжественное заседание, посвящённое встрече Героя, собравшее около полутора тысяч горожан. 9 марта экипаж встречал Усть-Порт, 10 марта был взят курс на Диксон, но из-за плохой погоды сели в Гольчихе и лишь 19 марта, с прояснением, перелёт удалось продолжить. На Диксоне экипаж восторженно встречали зимовщики, однако Молоков, не желая упускать погоду, буквально через два часа вылетел на станок Иннокентьевский, оставив на Диксоне Горбатова и взяв пассажира.

Попав в полосу тумана, для восстановления ориентировки он решил приземлиться у стоянки оленеводов. После прояснения обстановки решил взлетать. На разбеге самолёт попал левой лыжей в вытоптанную оленями яму, занесённую мягким пушистым снегом, и сломал её и шасси. На помощь Молокову вылетел на обычном Р-5 Н-46 лётчик Павел Головин, который забрал экипаж. Ан-70 оставили на месте аварии. Из Дудинки экипаж Молокова в Красноярск возвращался на Р-5 Н-46. Газета «Красноярский рабочий» тогда писала: «…1 мая днём в Красноярск прилетел с севера Герой Советского Союза Василий Сергеевич Молоков. Он успешно закончил большой арктический перелёт, выполнив все задания партии и Правительства. Перелёты в это время по линии Красноярск – Диксон – небывалое событие в истории Полярной авиации, регулярные рейсы по этой трассе прекратились больше месяца тому назад из-за неисправности аэродромов. Своим блестящим перелётом Молоков доказал полную возможность полётов по линии Красноярск – Игарка – Дудинка – Диксон круглый год, необходимо только большое внимание к Полярной авиации со стороны красноярских организаций».

Неизбалованный погодой

Летом рекордные перелёты и освоение Севморпути дальше на восток продолжились. Огромную работу экипаж Молокова выполнил с 16 июля по 12 сентября, пройдя на Дорнье «Валь» «СССР Н-2» 21 тыс. км по маршруту Красноярск – Якутск – Нижнеколымск – Медвежьи острова – мыс Шмидта – Уэлен – остров Врангеля – район Земли Андреева – мыс Шмидта – Игарка.

В 1936 году Молоков совершил ещё более замечательный перелёт, впервые преодолев на самолёте всю трассу Северного морского пути от Берингова пролива до Архангельска. Перелёт был совершён на том же Дорнье «Валь» «СССР Н-2» по маршруту Красноярск – Якутск – Аян – Ногаево – Петропавловск-на-Камчатке – Командорские острова – Анадырь – Уэлен – мыс Шмидта – остров Врангеля – бухта Тикси – Нордвик – Хатанга – Диксон – Вайгач – Архангельск – Москва. Основная цель состояла в инспекции хозяйства Главсевморпути. Попутно производились ледовые разведки в водах, омывающих Таймырский полуостров.

Перелёт начался 22 июля 1936 года и закончился 19 сентября на Москве-реке напротив трибун парка имени Горького, причём самолёт покрыл в общей сложности расстояние в 26,3 тыс. км. В состав экипажа вошли штурман Алексей Ритслянд и бортмеханики Григорий Побежимов и Владимир Мишенков. Пассажиры: спецкор газеты «Правда» Борис Горбатов и политработники Главного управления Севморпути Бергавинов, Балагул и Дубинин. Метеоусловия перелёта оказались чрезвычайно тяжёлыми.

«Как и всякий северный лётчик, – писал Молоков, – я вообще не избалован погодой. Привык летать и в тумане, и в дождь, и в метель. Но в такой дьявольской погоде, какую нам преподнесли Охотское море и Камчатка, мне, пожалуй, летать ещё не приходилась. Особенно тяжёл был перелёт от Командорских островов до Усть-Камчатска».

О посадке гидросамолёта около Усть-Камчатска журналист Горбатов рассказывал следующее: «Нас окружал такой густой туман, что, казалось, мы просто завязли в нём. Вдруг Молоков пошёл на посадку. Мы выглянули в окно – и ахнули. Ничего не было видно внизу, только море тумана клокотало и пенилось. Мы падали вниз, в эту призрачную пустоту, падали стремительно и неуклонно, рискуя каждую минуту столкнуться с водой и расшибиться. Далеко ли вода? Увидим ли мы её? Она блеснула в полутора метрах от машины, и в ту же минуту мы грохнулись о воду. Это была самая замечательная посадка, какую видел на своём веку каждый из участников перелёта. После этого мы восемь часов рулили по воде, самолёт превратился в катер. К утру мы вышли точно туда, куда следовало: к Усть-Камчатску».

30 сентября экипаж вылетел из Москвы в Красноярск. Из газеты «Красноярский рабочий»: «Полёт Молокова – это первый полёт в одну лётную навигацию по Северному морскому пути, причём полёт этот совершён с коммерческой нагрузкой. В. С. Молоков доказал, что при хорошей подготовке и технической выучке лётного состава Великий Северный воздушный путь вполне проходим».

Четыре политработника Главсевморпути – участники перёлета проверили все станции и зимовки по маршруту. Состоянием некоторых они были, мягко сказать, удивлены: «…Здания «авиапортов» в Арктике никуда не годны. В Хатанге авиабаза расположена в развалившейся землянке. Аэропорт Тикси размещается в… самолётном ящике! Нет помещений для отдыха лётного состава». Надо было срочно принимать меры.

Заслуги экипажа были высоко оценены Правительством СССР. Все участники перелёта были награждены орденами.

Кстати

В январе 1936 года при Управлении Полярной авиации Главсевморпути был создан авиационный отряд особого назначения, который возглавил Василий Молоков. В его состав вошли известные полярные лётчики, в том числе Водопьянов, Бабушкин, Алексеев, Галышев, Куканов. Планировалось, что самолёты отряда выйдут на регулярные арктические рейсы по авиалиниям Красноярск – Игарка – Дудинка – остров Диксон, Иркутск – Якутск – бухта Тикси и Тюмень – Тобольск – Салехард – Новый порт.

Водопьянов на Чукотке

Не отставал от Молокова в части рекордных перелётов и Михаил Водопьянов, который в паре с лётчиком Мауно Линделем в марте 1935 года совершил перёлет на самолётах ЛП-5 «СССР Н-67» и «СССР Н-68» по маршруту Москва – Свердловск – Омск – Красноярск – Иркутск – Чита – Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск – Магадан – Гижига – Анадырь – Уэлен – мыс Шмидта, чтобы проложить новую воздушную трассу для организации почтовой и пассажирской связи. Стартовав из Москвы 1 марта 1935 года, 7 апреля самолёты благополучно достигли цели.

Из воспоминаний Михаила Водопьянова:

«1 марта мы стартовали, а через пять суток находились уже в Хабаровске. За 39 лётных часов покрыто 7,5 тыс. км. Но впереди была самая трудная часть пути.

Подготовив машину, я взял на борт почту и школьные тетради. Дело в том, что здесь, в Хабаровске, мне вручили радиограмму учительницы с Шантарских островов. Она сообщала, что в школе нет тетрадей, и просила захватить с собой хотя бы несколько сот штук.

11 марта в 10 часов утра по местному времени мы поднялись над Хабаровском и взяли курс на Николаевск-на-Амуре. После Николаевска – Охотск. Впереди стал вырисовываться остров Большой Шантар. Я сбавил газ и пошёл на снижение. Линдель с правой стороны держался на такой же высоте. У губы Якшино мы летели на высоте 300 метров. Сделав круг над селением, сбросили почту и тетради и, изменив курс, пошли через море прямо на Аян. До Охотска лететь было очень трудно. Мне впервые пришлось испытать такую жестокую болтанку. Вдобавок и внизу ничто не веселило: справа виднелось открытое море с белыми гребнями высоких волн, слева – мрачный хребет Джуг-Джур. Берега моря – скалистые, обрывистые. Нет ни малейшего намёка на ровную площадку. Между тем болтанка увеличивалась. Какая-то невидимая сила подхватывала самолёт, поднимала его вверх, а потом совершенно неожиданно бросала вниз метров на 200. Казалось, вот-вот разорвутся поясные ремни, которыми мы были привязаны к сиденьям. Наконец, показалось первое селение. Обрывистые берега кончились, потянулись пологие. Часто стали попадаться естественные аэродромы – реки, покрытые ровным снегом. Настроение сразу изменилось, да и качать стало меньше.

Через шесть с половиной часов после вылета из Николаевска наш самолёт был над Охотском. Снизившись, я внимательно осмотрел аэродром, зашёл против ветра и благополучно сел.

26 марта мы из Ногаево полетели дальше. Решили идти вдоль реки Пенжино с тем, чтобы, миновав реку Майн, выйти на Красное озеро, а затем по реке Анадырь дойти до цели. Но уже в самом начале полёта мы убедились, что нам не придётся воспользоваться столь заманчивым маршрутом. Между реками Пенжино и Майн – небольшие сопки. Хотели перебраться через них, но из этого ничего не вышло – видимость резко ухудшилась, а самолёты стало бросать. Пришлось облетать горы. В ущельях нас поджидал такой встречный ветер, что самолёты почти не двигались с места, расходуя всю энергию на борьбу со штормом. Возвращаться не имело смысла – мы знали, что в покинутом нами селении нет ни килограмма горючего. Оставался единственный выход – вперёд во что бы то ни стало. Наконец, мы вышли на реку Анадырь, но до наступления темноты остались считанные минуты, а нам ещё лететь около 200 километров. Запросили погоду в Анадыре и передали, что прилетим ночью, чтобы жгли костры. Увидели огни, идём на посадку. Сели, оказывается, не в Анадыре, а на Рыбокомбинате.

Линдель, не долетев 100 км, сел на вынужденную на реку Анадырь из-за опасений, что не хватит бензина. За Линделя не переживали: у него был 20-дневный запас продовольствия, палатка, спальные мешки и возможность приготовить горячую пищу – он захватил с собой целый мешок мороженых пельменей. Отправили к нему нарты. От Линделя ничего не было слышно пять суток. На шестые получили радиограмму: «Нарты пришли. С их помощью взлетели и взяли курс на Анадырь. Попали в пургу и сели у левого берега Анадырского залива, не долетев 25 км до Анадыря. Самолёт цел, все здоровы. Вышлите нартами горючее, бак для нагрева воды».

Собачьих нарт в Анадыре больше не было. Пришлось послать лошадь, запряжённую в сани с широкими полозьями. Но оказалось, что сели они не в Анадырском заливе, а в Нерпичьем, и мы их обнаружили на подлёте к Анадырю. Слив бензин из запасных баков в самолёт Линделя, мы с бортмехаником полетели в Анадырь за горячей водой. Быстро установили в задней кабине самолёта большой бак, налили в него семь вёдер горячей воды и укутали чехлами. Вода была доставлена к самолёту Линделя, и через полчаса обе машины сели на площадке Рыбокомбината в 7 км от Анадыря на другом берегу залива.

Пурга, погоды не было, 3 апреля вылетели искать экипаж Масленникова, севший на вынужденную ещё 24 марта на маршруте из Провидения в Анадырь. Местные жители принимали горячее участие в розысках самолёта, но безрезультатно.

Небо было сплошь закрыто облаками. Вышли на реку Волчью. По ней дошли до Ушканьих гор и там, между двумя невысокими горами, увидели самолёт. Сели, первым делом накормили экипаж. Помогли отрыть и заправить самолёт. Благополучно взлетели и наконец-то прибыли в Анадырь.

Дождавшись лётной погоды, вылетели на мыс Шмидта. Решили из многих вариантов выбрать труднейший, но самый выгодный в смысле расстояния: лететь напрямик через Анадырский хребет. Полетели по долине. Справа – Золотой хребет, слева – Ушканьи горы. Пошли через хребет с расчётом выйти на Чукотское море между Ванкаремом и мысом Шмидта. Летели на 1500 м, не видя закрытый туманом хребет, и только по расчётам над берегом Чукотского моря пробили облака и на 200 метрах вышли из тумана прямо на Ванкарем. Через час полёта были на мысе Шмидта. Пробыв здесь двое суток, вылетели в обратный путь. Под нами снова плыли заснеженные тундры, моря, леса. 30 апреля прилетели в Хабаровск. Здесь нас ждала телеграмма, в которой предлагалось сдать самолёты Управлению гражданского воздушного флота, а самим выехать в Москву».

Тогда ни Молоков, ни Водопьянов ещё не знали, какой грандиозный перелёт ждёт их в 1937 году. Но об этом – в нашей следующей статье.

ВЫДЕРЖАЛ АРКТИКУ И СГОРЕЛ В ИСПАНИИ. Водопьянов, по-настоящему полюбивший Арктику, в 1935 – 1936 годах занялся прокладкой новых воздушных трасс на северо-востоке: бухта Нагаева, Гижига, Анадырь, Уэлен, мыс Шмидта. В «челюскинских» местах он отыскал свой самолёт, который в 1934 году, покидая Чукотку, передал лётчику Фабио Фариху. После очередной аварии самолёт «отдыхал» в сугробе, но оказался ремонтопригодным. На пароходе его доставили во Владивосток, оттуда – в Москву. Вскоре по предложению тех самых комсомольцев, которые уже помогали Водопьянову с этой машиной, было решено отремонтировать её и отправить в Испанию, где началась гражданская война. Там и закончилась история этого самолёта – на этом Р-5, укомплектованном пулемётом, сражался за республиканцев советский доброволец лётчик Александр Шухов. Легендарный самолёт погиб под бомбами при налёте противника на аэродром.