Первый трансарктический

10.12.2021

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

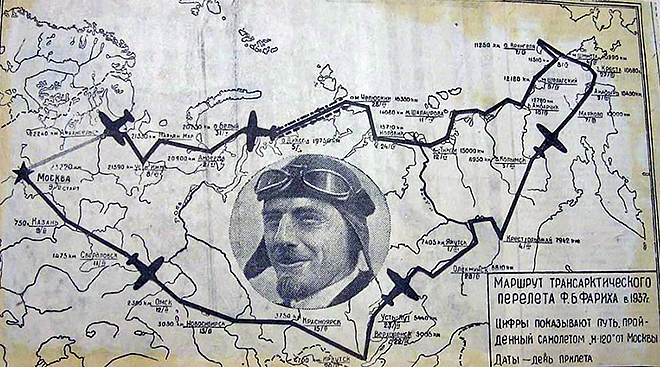

В первом полугодии 1937 года произошло знаменательное для советской полярной авиации событие. С 9 февраля по 14 июня состоялся успешный трансарктический перелёт на самолёте полярной авиации Г-1 (АНТ-4) «СССР Н-120» длиной в 24 тыс. км по маршруту Москва – Свердловск – Красноярск – Иркутск – Якутск – мыс Шмидта – остров Врангеля – мыс Челюскин – остров Диксон – остров Белый – Амдерма – Нарьян-Мар – Архангельск – Москва. За штурвалом самолёта весь долгий путь находился выдающийся советский лётчик Фабио Брунович Фарих.

Страна любила героев

Кроме командира, в состав экипажа входили второй пилот Владимир Пацынко, штурман-радист Александр Штепенко, бортмеханики Михаил Чагин и Виктор Демидов. Пассажирами числились помощник начальника политуправления Главсевморпути Абрам Басс, специальный корреспондент газеты «Правда» Александр Шаров (настоящее имя Шер Нюренберг) и кинооператор «Союзкинохроники» Евгений Ефимов.

Целью перелёта было исследование нового зимнего воздушного пути и обследование состояния отдалённых арктических зимовок. Обратная часть маршрута пролегала вдоль северного побережья СССР.

Советская страна любила героев и не стеснялась рассказывать о них. Все рекордные полёты полярных лётчиков в те годы пошагово освещались в газетах, журналах, по радио. Люди с интересом следили за каждым этапом и переживали за авиаторов. Героические свершения лётчиков не только наполняли людей гордостью за экипаж самолёта-рекордсмена, но и были символом успехов советской родины.

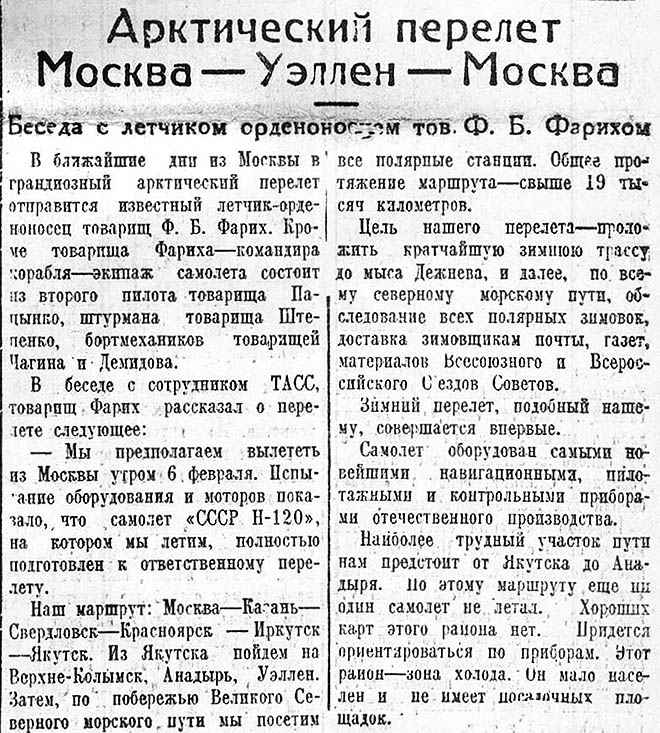

Большое значение уделялось анонсированию в СМИ предстоящего перелёта. Например, так рассказывал журналистам о предприятии Фариха и его экипажа один из руководителей Главного управления Севморпути: «…Это перелёт, равного которому по протяжённости ещё не проводилось в зимнее время. Крайняя точка перелёта – мыс Уэллен (она потом была заменена островом Врангеля. – Прим. ред.), северо-восточная оконечность Советского Союза. Самолёт берёт с собой почту для зимовщиков Арктики, газеты, литературу (в том числе только что вышедшую из печати книгу Н. Островского «Рождённые бурей»), материалы о Всесоюзном и Всероссийском чрезвычайных съездах Советов, текст Конституции СССР, программы для комсомольских политшкол и др. Время рейса не ограничивается, так как предполагается посетить все основные полярные станции, лежащие на трассе перелёта. На обратном пути из Уэллена экипаж самолёта рассчитывает залететь и на остров Врангеля.

Предстоящий перелёт является сложным и трудным предприятием. Экипажу предстоит проделать колоссальный путь в крайне неблагоприятных метеорологических условиях далёкого Севера. Низкие температуры, сильные ветры, частые пурги и снежные бураны являются постоянными спутниками арктических полётов в зимнее время.

К этому нужно прибавить слабую исследованность ряда районов, лежащих на трассе перелёта, и чрезвычайно редкую населённость побережья Ледовитого океана. Уместно напомнить, что зимой вдоль побережья океана ещё никто не летал».

АНТ-4 был первым в мире серийным цельнометаллическим двухмоторным самолётом. В военном исполнении он назывался ТБ-1 и выполнял функцию бомбардировщика-торпедоносца. Машина была разработана всего за девять месяцев и построена из кольчугалюминия в 1925 году. На вооружении ВВС РККА самолёт состоял до 1936 года. АНТ-4 считается началом семейства многомоторных самолётов, созданных под руководством выдающегося советского конструктора Андрея Туполева. После снятия с вооружения ТБ-1 были переданы Аэрофлоту и Севморпути, где под маркой Г-1 («грузовой-первый») использовались до списания последнего самолёта в 1947 году. Сейчас восстановленный Г-1 АНТ-4 с регистрационным номером «СССР Н-317» можно увидеть в музее гражданской авиации в Ульяновске.

«Авиашоу» в Красноярске

Машина Фабио Фариха вылетела из Москвы 9 февраля, а уже 15-го после промежуточных посадок в Казани и Свердловске оранжевый «СССР Н-120» приземлился в Красноярске. На льду Абаканской протоки Енисея – гидроаэродроме Енисейской авиагруппы полярной авиации собрались сотни жителей города. Так об этом, как сказали бы сейчас «авиашоу», писала на следующий день газета «Красноярский комсомолец»: «Краснокрылый двухмоторный красавец Н-120 из семьи испытанных советских машин АНТ-4 вчера, 15.02.1937, в 2 часа 35 минут приземлился на Абаканской протоке против острова Молокова. Первый пилот-орденоносец Фарих, второй пилот Пацынко, штурман Штепенко, бортмеханики Демидов и Чагин, помначальника ГУСМП по комсомолу Басс, корреспондент «Правды» и кинооператор «Союзкинохроники» выходят из кабин. Отважный экипаж встречают товарищи Голюдов, Рещиков, Залпетер, секретарь крайкома комсомола Большаков, начальник енисейской авиации ГУСМП Минин и другие. Завтра славный экипаж, если позволит погода, вылетит на Иркутск».

В Красноярске на авиаремонтном заводе Главного управления Севморпути самолёт прошёл доскональный осмотр и проверку всех агрегатов и приборов перед дальней дорогой.

Облепившие экипаж после официальной встречи журналисты задавали вопросы и старались не упустить ни одного слова командира экипажа Фабио Бруновича Фариха. Его прямая речь практически «без купюр» была напечатана в газете «Красноярский рабочий» 18 февраля. Самыми сложными участками маршрута лётчик считал «…малоисследованный путь Якутск – Верхнеколымск – Анадырь – Уэллен, в который лишь отдельными отрезками вклиниваются трассы эпизодических полётов арктических лётчиков» и «…путь от Нордвика до крайней северной точки Азии – мыса Челюскин, представляющий собой один из наименее исследованных этапов: в зимнее время самолёты здесь никогда до этого не летали».

Кстати, характеризуя членов экипажа, Фарих с юмором отозвался о кинооператоре Евгении Ефимове: «Этот Ефимов – наш «внутренний враг», в воздухе он наиболее непоседливый член экипажа. Сейчас, когда на Красноярском аэродроме – последней крупной авиационной базе на нашем пути – идёт окончательная проверка приборов, для «фотоглаза» тов. Ефимова делается специальное отверстие в кабине самолёта».

Как в лимузине

Особый интерес вызывало специальное оборудование машины. Красноярцы знали, что именно на местном авиаремонтном заводе адаптируют стандартные модели самолётов к эксплуатации в полярных условиях. Например, серийный АНТ-4 (в военном исполнении он носил название ТБ-1), доработанный для полярной авиации, имел закрытую кабину экипажа (так называемый лимузин), обогреваемую от двигателей. Хотя там всё равно было отнюдь не жарко – температура зимой в кабине колебалась от 0 до минус 6 градусов. Шасси самолёта имели дополнительную амортизационную стойку, придающую им повышенную прочность. Лыжи были окованы снизу нержавеющей сталью.

Дополнительные бензиновые баки позволяли самолёту находиться в воздухе 14 часов. Благодаря этому при крейсерской скорости 200 километров в час он мог покрывать без посадки около 3 тысяч километров. На самолёт было установлено самое современное на то время радионавигационное оборудование – два усовершенствованных магнитных и один гиромагнитный компасы, позволяющие пилотировать машину с очень незначительным отклонением от заданного курса, радиопеленгатор, альтиметр повышенной точности и лот-высотомер. Когда самолёт в «слепом» полёте находился ниже 50 метров от земли, лот автоматически сигнализировал пилоту о высоте, причём отсчёты производились с точностью до полуметра. На борту находились четыре радиостанции с динамо-машиной для питания. При этом советские журналисты с гордостью подчёркивали, что сложное аэронавигационное оборудование самолёта – целиком советского производства.

Спасти медика

Полёт по вполне освоенной транссибирской воздушной трассе от Москвы до Якутска особых проблем экипажу не доставил. От Якутска до Анадыря, несмотря на малоизученность трассы, – тоже. В столице Чукотки сели вполне благополучно, но из-за пурги застряли там на полмесяца. Впрочем, в отличие от лётчиков политработник ГУСМП с журналистами не скучали, им было чем заняться – встречи с местным руководством и населением, лекции, показ кинохроники…

Когда, наконец, пурга утихла, «СССР Н-120» вылетел на мыс Шмидта, а оттуда – на остров Врангеля. В честь прибытия авиаторов на острове устроили вечер самодеятельности. Эскимосы исполняли национальные танцы, изображающие охоту на медведя, на гуся, а охотники привезли несколько живых медвежат.

Дальше маршрут Фариха и его экипажа пролегал по полярным станциям уже на запад – через Чаун-Чукотку (мыс Шелагский) в бухту Амбарчик, куда прилетели 12 апреля, и далее на станцию «Мыс Шалаурова», которая располагалась на Ляховских островах в Якутии.

Полёт надо льдами моря Лаптевых был выполнен блестяще, и самолёт сделал посадку в бухте Тикси. Здесь путешественники вынужденно просидели 12 дней, сначала по метеоусловиям, потом из-за простуды Фариха.

Задержки по погоде были практически в каждом пункте маршрута, что неудивительно – метеоусловия на Севере в это время довольно сложные. Трое суток низовая метель, сменяющаяся снегопадами и туманами, задерживала вылет с Диксона в Карском море. Но, как выяснилось вскоре, это было к лучшему. Задержка фактически спасла жизнь одному из полярников. Во время «сидения» на Диксоне пришла радиограмма из Москвы: «Срочно вылететь на мыс Челюскин (он находится на рубеже Карского моря и моря Лаптевых. – Прим. ред.) для оказания помощи больному врачу полярной станции тов. Кузнецову, болезнь которого требует срочного хирургического вмешательства». Не дожидаясь улучшения погоды, Фарих вылетел снова на восток с врачом с Диксона Соколовым. Помощь подоспела вовремя! На полярной станции больной врач, зная о скором ухудшении состояния, собирался оперировать себя сам.

На обратном пути с мыса Челюскин по маршруту Усть-Таймыр – Боневи – Стерлегов – Диксон с больным на борту полёт чуть не закончился трагически – район от мыса Челюскин до Диксона был закрыт туманом, и экипаж, не видя землю, вёл переговоры с радистами полярных станций. Вышедший на связь радист гидрографического судна «Торос», находившегося в исследовательской экспедиции в архипелаге Норденшельда в Карском море, дал пеленг, на площадке зажгли большой дымовой сигнал, и самолёт с первого захода совершил вынужденную посадку на лёд бухты рядом с «Торосом».

К этому времени состояние больного было настолько тяжёлым, что его нельзя было перекладывать на носилки. На борт «Тороса» его доставили на расстеленном под ним брезенте. А на следующий день дунула пурга. Фарих нервничал – жизнь человека висела на волоске.

Взлететь самолёт смог только через двое суток. К счастью, врач Кузнецов, попав в хорошую больницу на Диксоне, справился с болезнью и по выздоровлении вернулся на полярную станцию. Ну а Фарих отправился дальше на запад по маршруту остров Белый – Нарьян-Мар – Амдерма – Архангельск. 14 июня экипаж совершил посадку в Москве на Ходынском аэродроме.

После завершения первого трансарктического перелёта начальник Главсевморпути Отто Юльевич Шмидт произнёс такие слова: «В последние три года усилия полярной авиации были сосредоточены на двух задачах: первая – освоить воздушный путь во всех районах Севера, вторая – летать в Арктике зимой так же уверенно, как летом. Этот арктический перелёт имел целью завершение обеих задач, то есть покрыть всю Арктику и притом зимой, и стал проверкой материальной части нашей авиации и качеств советских лётчиков».

Кстати

Уже 17 июня 1937 года, то есть спустя три дня после завершения трансарктического перелёта, ЦИК СССР издал постановление о награждении его участников. Оно гласило: «За исключительное мастерство, проявленное при перелёте в труднейших условиях по маршруту Москва – Красноярск – Якутск – Верхнеколымск – Анадырь – мыс Шмидта – мыс Челюскин – о. Диксон – Амдерма – Архангельск – Москва протяжённостью около 24 тыс. км, наградить экипаж самолёта Н-120 орденами СССР:

1. командира корабля Н-120 пилота Фариха Фабио Бруновича, ранее награждённого орденом Трудового Красного Знамени, – орденом Ленина;

2. второго пилота Пацынко Владимира Александровича – орденом Трудового Красного Знамени;

3. штурмана Штепенко Александра Павловича – орденом Трудового Красного Знамени;

4. первого бортмеханика Чагина Михаила Ивановича – орденом Трудового Красного Знамени;

5. второго бортмеханика Демидова Виктора Александровича – орденом «Знак Почёта»;

6. помощника начальника политуправления ГУСМП Басс Абрама Григорьевича – орденом «Знак Почёта»;

7. корреспондента «Правды» Нюренберга Шера Израилевича – орденом «Знак Почёта»;

8. кинооператора Ефимова Евгения Ивановича – орденом «Знак Почёта».

Председатель ЦИК М. Калинин».

С небес на землю

Эмиль ЭГГЕРТ

gazeta@ks.chukotka.ru

Судьба командира экипажа Фабио Фариха оказалась непростой. Вначале она вознесла его, а потом не щадила. Впрочем, так в то время было у многих: жизнь человека могла внезапно и очень круто поменяться.

Фабио Брунович Фарих родился 26 мая 1896 года в Петербурге в немецкой семье. В 1916-м окончил Московское реальное училище, затем курсы автомехаников. В РККА – с 1918 по 1921 год, участник Гражданской войны. С 1923 по 1928 год – авиамеханик на средне-азиатских линиях ГВФ.

В 1928 году окончил Московскую школу бортмехаников и начал летать на Севере. В экипаже Маврикия Слепнева осваивал почтово-пассажирскую авиалинию Иркутск – Якутск. В 1930-м окончил Московскую школу пилотов гражданского воздушного флота и затем в Заполярье в качестве командира совершил несколько труднейших перелётов: первый дальний перелёт на У-2 по трассе Красноярск – Дудинка в 1931-м, первый полёт по маршруту Москва – Архангельск – Усть-Кут на самолёте К-5 годом позже. В 1934-м принимал участие в спасении челюскинцев и совершил зимний перелёт с мыса Шмидта на остров Врангеля. 15 июня 1934 года награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1935 – 1936 годах Фарих был лётчиком Агитэскадрильи имени Горького. В марте 1936-го на самолёте Г-1 «СССР Н-120» он покорил маршрут Москва – Амдерма – Москва. А в феврале – июне 1937 года был триумфальный трансарктический перелёт и награждение орденом Ленина.

С ноября 1939-го Фарих служил в ВВС РККА, в звании майора командовал экипажем бомбардировщика ТБ-3, участвовал в Финской кампании, совершил 20 боевых вылетов. В 1941 – 1945 годах подполковник Фарих испытывал самолёты, выполнил 18 боевых вылетов в глубокий тыл врага. В 1944-м награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью «За боевые заслуги».

После войны лётчик вернулся в полярную авиацию, но вскоре судьба его круто изменилась. По доносу 1 июля 1948 года он был арестован и осуждён на 25 лет лагерей. Несмотря на необоснованность обвинений, Фарих находился в лагерях целых восемь лет. А ведь это было время, когда в стране велась работа по освоению боевыми самолётами ледовых аэродромов в Арктике, и его опыт наверняка пригодился бы. Фабио Брунович был освобождён 26 июля 1956 года и полностью реабилитирован. Его восстановили в звании и вернули награды.

Увы, но летать Фарих больше не смог. В 1957 году он уволился из ГВФ по состоянию здоровья. С 1962 по 1975 год заслуженный лётчик работал простым нормировщиком, а затем сторожем на заводе «Красный металлист». Умер 2 июня 1985 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Между тем

Потомки Фабио Фариха продолжили дело своего предка. Сын Ростислав был лётчиком-испытателем. Внук Михаил хотя и не стал профессиональным пилотом, но летал в частной авиации.