В полёт из яранги

11.02.2022

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

Практически с самого начала создания советской полярной авиации на заре 30-х годов прошлого столетия к работе в её рядах стали привлекать местных жителей, которые получали различные лётные специальности. Так было и на Чукотке, где в ноябре 1937 года на базе аэропорта Анадырь был организован кружок по изучению лётного дела. Вскоре имена авиаторов из числа коренных жителей – Тимофея Елкова, Филиппа Верещагина, Анатолия Кеутувги, Дмитрия Тымнетагина, Саввы Шитикова узнали почти все северяне. Они стали первыми лётчиками, воспитанными на Чукотке и «обживавшими» её огромное небо.

От страха до восторга

В те годы национальная политика Советского Союза была направлена на то, чтобы каждый народ, проживающий на территории многонациональной страны, давал работников не только традиционных отраслей хозяйства, но и специалистов всех направлений – промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования, науки и техники, военного дела, транспорта и т. д. В 1930-е, годы подъёма советской авиации, молодёжь во всех уголках СССР стремилась стать лётчиками. Руководством страны это стремление всячески поддерживалось и поощрялось. Чукотка здесь не стала исключением.

Именно в то время первые самолёты появились в небе над дальневосточными просторами. У коренных жителей, занимавшихся охотой, рыболовством, оленеводством, морзверобойным промыслом, крылатые машины вызывали целую гамму чувств – от страха и удивления до восторга. Но довольно быстро самолёт стал привычной вещью и незаменимым помощником в труде, а кое-кому удалось не только потрогать его руками, но и подняться в небо. В это время многие молодые люди из местного населения стали мечтать о том, что и они смогут стать лётчиками.

На Чукотке неоспоримый авторитет авиаторы заработали во время челюскинской эпопеи 1934 года, широко освещаемой всеми средствами массовой информации. А многие из местных жителей сами воочию увидели, как авиация участвовала в спасении людей.

В следующие пару лет воздушные линии, на которых работали лётчики Чукотского авиаотряда, охватывали всё большие территории региона. В 1937 году самолёты уже летали в Анадырь, бухту Оловянную, бухту Провидения, Ванкарем, Сердце-Камень, бухту Угольную, мыс Шмидта и ряд других мест. На них перевозили пушнину, продовольствие, оборудование – словом, всё, что можно перебросить по воздуху. На самолётах к местам поисковых работ забрасывали геологов, летали работники органов местной власти и охотники.

Тогда у руководителей Чукотского авиаотряда возникла идея использовать популярность авиации у местного населения для подготовки лётных кадров именно из числа представителей коренных народов Чукотки. Первоначально эта мысль пришла к энтузиасту лётного и парашютного дела инструктору-парашютисту и пилоту Виктору Прокофьевичу Остроущенко, ранее работавшему инструктором во Владивостокском аэроклубе. Он и пришёл к командиру авиаотряда Михаилу Николаевичу Каминскому с предложением организовать на Чукотке аэроклуб. Каминский был реалистом и поумерил пыл Остроущенко, предложив не замахиваться сразу на клуб, а начать с небольшого кружка по изучению самолёта У-2 при авиаотряде. Так они и сделали.

Из класса в самолёт

В ноябре 1937 года на первое занятие лётного кружка на Чукотке пришло человек десять, в основном комсомольские активисты. В распоряжении не было ни пособий, ни схем, ни чертежей конструкции самолёта и мотора, да и использовать для учёбы линейные У-2 оказалось проблематично. Однако выход нашёлся: по просьбе Остроущенко на пароходе в Анадырь привезли изрядно потрёпанный гидросамолёт Ш-2, который ещё во время челюскинской эпопеи лётчик Фабио Фарих оставил в бухте Провидения. Его-то и разобрали, превратив в комплект учебных наглядных пособий.

Несмотря на суровую анадырскую зиму, первые ученики без пропусков и опозданий приходили на занятия. Учиться им было нелегко. Кому-то, как, например, секретарю Анадырского райкома ВЛКСМ Тимофею Елкову, было проще. А вот чуванцу Филиппу Верещагину, выросшему в тундре и почти не знавшему грамоты, приходилось туго. Однако у него уже был опыт тесного общения с техникой – он научился управлять моторным кунгасом, потом катером, помогал механику возиться с мотором. Затем его прикрепили к трактористу Анадырского аэропорта, и через пару месяцев способный парень уже самостоятельно водил трактор, а потом и аэросани.

Вскоре кружок укрепился как с точки зрения наставников, так и в части материальной. В феврале 1938 года в Анадырь прибыл опытный лётчик-инструктор Михаил Томилин, из Москвы Каминский привёз наглядные пособия и учебники, а с мыса Шмидта пригнали самолёт У-2. Учёба пошла быстрее. Из класса всё чаще стали пересаживаться в кабину самолёта. Томилин быстро нашёл с курсантами общий язык и в учебных полётах упорно добивался понимания каждого действия и исправления ошибок.

Лётчики без… документов

В конце июля первые восемь учеников лётного кружка – молодых анадырцев (из них представителями коренного населения были Тимофей Елков и Фёдор Верещагин) уже могли самостоятельно управлять У-2. Однако шестеро выпускников, ребята с материка, работавшие на Чукотке по договору, по его окончании разъехались по стране.

Двое местных летать научились, но… без документов. Кружок не аэроклуб, официального разрешения на право пилотирования летательных аппаратов там не давали. В этой ситуации командир отряда Каминский предложил набрать группу именно из местных ребят и довести их до поступления в авиашколу, чтобы по её окончании они вернулись работать на Чукотку. Уже подготовленные Елков и Верещагин в этом деле должны были стать помощниками. В итоге было принято решение целенаправленно набрать и готовить небольшую группу, освободив курсантов от работы и поселив в общежитие авиаотряда.

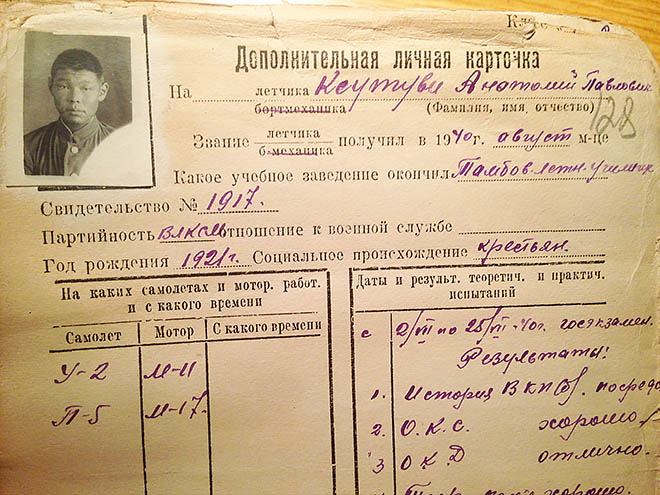

Каминский, летая по факториям, лично отбирал кандидатов. Главным критерием было стремление к познанию техники. Так в группе учлётов (так в 30-е называли учащихся лётных школ) оказался чукча из Певека Анатолий Кеутувги. Он работал учеником продавца, но живо интересовался авиацией, стараясь не пропускать ни одной посадки самолётов в Певеке. Чуть позже Каминский привёз из Уэлена чукчу Дмитрия Тымнетагина – слесаря местной мастерской. Тымнетагин был ещё и часовщиком-самоучкой, и с этим связана отдельная история.

В 1934 году, когда самолёты перевозили на материк спасённых челюскинцев, Тымнетагин оказывал помощь лётчикам – грел воду для моторов. На память кто-то из пилотов подарил ему часы. Он их берёг как зеницу ока, но однажды часы остановились. Отремонтировать в Уэлене их было некому. Тымнетагин вертел их, крутил, а потом с помощью наждака и напильника сделал миниатюрную отвёрточку, разобрал часы и… починил!

Пятым учлётом (с учётом Елкова и Верещагина) стал чуванец Савва Шитиков, работавший учеником радиста на Анадырской радиостанции.

«Устают, но берут упорством!»

Вот эта пятёрка и приступила к занятиям осенью 1938 года. С группой работали серьёзно – кроме лётных дисциплин, изучали русский язык, математику, историю ВКП(б). Занятия длились с 9 до 13 и после обеда с 15 до 17 часов, потом отводилось время на самостоятельную работу до 19 часов, но часто она продолжалась и после ужина до отбоя. Теорию полёта, аэронавигацию, метеорологию преподавал штурман С. Богданов, лётное дело – М. Томилин, русский язык и политподготовку – жена пилота В. Фокина, математику – жена бортмеханика В. Шендерей, слесарное дело – А. Горобец, конструкцию самолёта и мотора – В. Остроущенко.

Чукотские ребята, до этого занимавшиеся преимущественно физическим трудом, были непривычны к долгому сидению за столом над учебниками, не умели правильно распределять время и силы.

Но, как вспоминал Виктор Остроущенко: «У чукчей есть замечательная черта – они не успокоятся до тех пор, пока не усвоят до конца новую мысль, или термин, или деталь машины. Устают, но берут упорством!».

Особенно тяжело давался «русский письменный». У Тымнетагина в первом диктанте на 100 слов было 44 ошибки. Пока ещё слабо владеющим русским языком Кеутувги и Тымнетагину помогал секретарь комсомольской ячейки Елков. Тяжело давались авиационные термины, математика. Инструкторы придумывали более понятные ребятам примеры из жизни, аналогии, и дело шло. Так, в задачи из учебника «вводили» местный колорит – считали количество пойманных песцов, убитых нерп, пройденное расстояние пешком и на собачьих нартах.

Остроущенко вспоминал, что у ребят всё было «написано» на лице. Например, Кеутувги во время объяснения – весь внимание. Но если постепенно мрачнеет – значит, ему непонятно. На вопрос, понятно или нет, он молчит или допытывается до тех пор, пока не начинает улыбаться. Тогда ясно – всё понял.

Инструкторов радовали успехи чукотских ребят и их тяга ко всему новому. Так как форму Главсевморпути им носить не полагалось, для них приобрели «штатские» костюмы, сорочки, галстуки, полуботинки.

Однажды, пережидая пургу, в Анадыре застрял лётчик Павлов. Увидев, как он ловко танцует, ребята упросили его организовать уроки танцев. Павлов охотно согласился. Шахматы, кинопередвижка, газеты – всё постепенно входило в жизнь будущих лётчиков.

Во время учёбы у каждого появились «любимые» предметы. Так, Елкову лучше всего давались общественные науки и русский язык, Кеутувги полюбил математику, особенно ему удавались штурманские расчёты. Мастер-самоучка Тымнетагин легко разбирал и собирал аэронавигационные приборы.

Кроме самолёта, курсанты изучали парашютное дело и впервые прыгнули с парашютами. Первым здесь стал Тымнетагин. Его впечатление от успешно выполненного прыжка было так велико, что после приземления он мечтательно сказал: «Вот хорошо бы в Уэлене прыгнуть! Прямо с неба в ярангу!». Через несколько дней после Дмитрия совершили парашютные прыжки и остальные учлёты.

Дальше был Тамбов

К весне 1939 года учёба закончилась. Прилетавший в Анадырь начальник Управления полярной авиации Главсевморпути Герой Советского Союза Илья Мазурук дал команду направить ребят завершать лётное образование в авиашколу Гражданского воздушного флота на материк.

Характеристики им командир авиаотряда Каминский написал хорошие. Например, у Тымнетагина были такие слова: «Товарищ Тымнетагин Д. К., курсант учебно-лётной группы Чукотского авиаподразделения Управления полярной авиации, за период учёбы показал себя дисциплинированным, материальную часть самолёта У-2 и мотор М-11 знает вполне удовлетворительно. Техника пилотирования хорошая. За период учёбы и пребывания в Чукотской группе взысканий, поломок, аварий не имеет. Во внешкольное время в порядке социалистического обязательства к XVIII съезду партии первым из местного коренного населения совершил прыжок с самолёта с парашютом».

Кстати, именно по поводу отъезда Тымнетагина в Анадыре сокрушалось всё местное население – он ведь так и оставался единственным мастером-часовщиком!

В августе 1939 года все пятеро стали курсантами Тамбовской школы пилотов ГВФ, которую успешно окончили в 1940 году и вернулись на Чукотку уже со свидетельствами пилотов ГВФ 4-го класса.

Работали все линейными пилотами в Чукотской авиагруппе Управления полярной авиации ГУСМП. К сожалению, войну пережил только Дмитрий Тымнетагин. Лётчик-штурмовик Тимофей Елков погиб в воздушном бою 26 июня 1944 года на Ленинградском фронте. Анатолий Кеутувги, Савва Шитиков и Филипп Верещагин погибли в авиационных катастрофах на Чукотке.

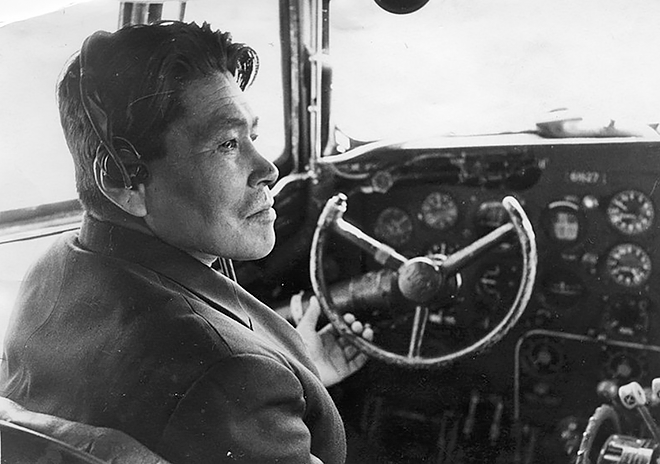

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПЯТЁРКИ. Дмитрий Кагьевич Тымнетагин (на фото ниже) прожил самую длинную жизнь из пятёрки первых чукотских лётчиков. Он работал в полярной авиации, участвовал в обеспечении перегона американских боевых самолётов по Красноярской воздушной трассе (АлСибу), был награждён орденом Красной Звезды и тремя медалями. После окончания войны продолжил работу в полярной авиации: сначала на родной Чукотке, затем в Игарской авиагруппе, с 1952 года – в Московской авиагруппе особого назначения. Потом снова летал на Чукотке командиром Ан-2. За трудовые заслуги был награждён медалью «За трудовую доблесть» и знаком «Почётному полярнику». На пенсии жил в Москве. Сердце человека, навсегда преданного чукотскому небу, перестало биться в феврале 1991 года. Похоронен Дмитрий Кагьевич в Москве на Головинском кладбище.

Немного о наставниках

Эмиль ЭГГЕРТ

gazeta@ks.chukotka.ru

Нельзя не вспомнить о тех, кто готовил на Чукотке первых лётчиков из числа коренного населения. Хотя мы знаем о судьбе не всех из них, а того, что знаем, не так уж много.

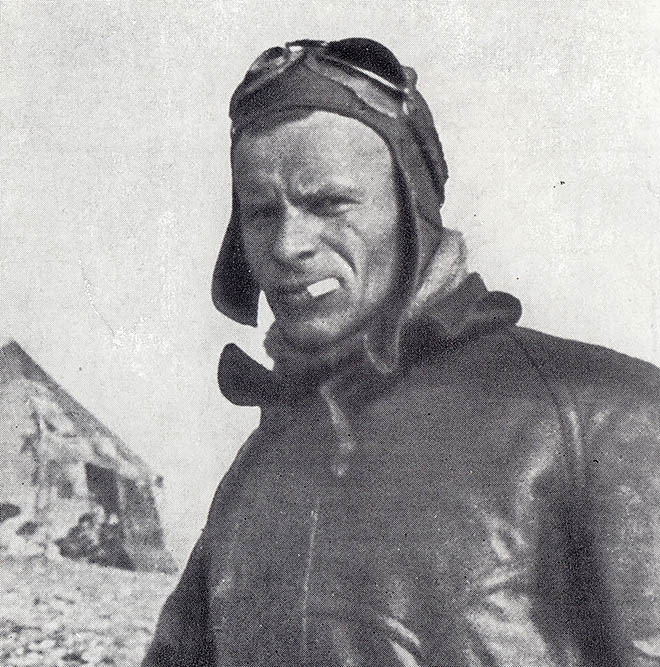

Стоявший у истоков Анадырского лётного кружка пилот Виктор Прокофьевич Остроущенко (на фото) в мае 1943 года был направлен на фронт. Воевал в авиации дальнего действия. Закончил войну в Берлине командиром звена дальних бомбардировщиков Ил-4. За боевые подвиги награждён орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1 степени, многими медалями. После войны продолжил службу в дальней авиации. За полёты в сложных метеоусловиях и освоение новой техники в мирное время награждён орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды. Вышел в отставку в звании подполковника.

Преподававший чукотским ребятам лётное дело Михаил Николаевич Томилин всю войну работал в Чукотской авиагруппе полярной авиации, награждён орденом Красной Звезды, медалями.

Из наградного листа от 7.12.1943 г.: «Выполняя ответственные задания, тов. Томилин совершал полёты с посадкой на площадках, где ещё никогда не садились самолёты, и такие полёты в большей мере способствовали ускорению строительства трассы и обеспечению перелётов перегоночных самолётов. Завозил грузы, людей и оборудование на аэродромы Уэлькаль, Марково, Анадырь на расстояние 700-800 км. Им была высажена радиостанция с обслуживающим персоналом в горах (Еропол), а затем регулярно доставлял этой станции продукты, бензин и прочее. Вместе со своим бортмехаником изготовил специальное приспособление на своём самолёте и в течение 10 дней доставил 80 тонн авиабензина для обеспечения перегона самолётов с аэродрома Анадырь на аэродром Марково. Кроме того, тов. Томилин в трудных условиях спас лётчика-перегонщика лейтенанта Просвирина, потерпевшего аварию на самолёте Р-39».