Не титул, а призвание

11.03.2022

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

«Полярный лётчик – это не титул, а призвание. Если у тебя его нет – уезжай, не занимай чужого места!» – так говорил Евгений Конкин, один из первых командиров Чукотской авиагруппы полярной авиации. Действительно, в 1930-е – 40-е годы лётчикам приходилось работать на Чукотке в сложнейших условиях, где нередко выручала смекалка, личное мужество и трудолюбие.

Назад в двадцатые

Мы знаем, что Чукотский национальный округ был образован Постановлением ЦИК СССР в декабре 1930 года. В 1940 году новая административно-территориальная единица отмечала 10-летие со дня своего создания. К этому времени Чукотка прочно вошла в состав Советского государства, хотя ещё 20 лет назад на территории национальной окраины де-факто хозяйничали американцы. В это время население округа не превышало 11-12 тысяч человек (по данным Первой Всесоюзной переписи 1926 года, на Чукотке проживал 12 401 человек). В основном это было коренное население, которое занималось оленеводством, морзверобойным промыслом, охотой и рыболовством.

Снабжение жителей самым необходимым – оружием, боеприпасами, капканами, чаем, сахаром и прочим производилось торговцами из США, которые обменивали товары на пушнину, не стесняясь обманывать коренных жителей. «Зашедшие» после 1924 года на территорию округа советские торговые фактории Дальгосторга не сразу, но смогли вытеснить предприимчивых американцев за счёт более честной торговли.

После Декрета об образовании округа в 1930 году началось быстрое становление органов советской власти. В 1933-м на Чукотском побережье были организованы первые полярные станции Главного управления Севморпути (ГУСМП), которые стали своеобразными оплотами цивилизации. При них появились фактории, школы, медпункты, кинопередвижки, клубы. В ключевых местах – бухте Лаврентия, Чаунской губе, у мыса Олюторского строились культбазы.

В 30-е годы началось и освоение природных богатств края. ГУСМП ежегодно снаряжало изыскательские и геологические партии, что предопределило необходимость организации воздушного сообщения на территории огромного региона. Тогда, как и сейчас, оно зачастую было безальтернативным.

Первыми на Чукотке появились самолёты из ведомства Главсевморпути. Именно Управление полярной авиации ГУСМП обеспечивало всем необходимым полярные и метеостанции на побережье и островах северных морей.

Полёты самолётов воздушной экспедиции по спасению челюскинцев в 1934 году предопределили создание на Чукотке отдельного авиационного подразделения. Его основной задачей было обеспечение безопасности морского судоходства за счёт проведения ледовой разведки.

До Москвы с Тевлянто

В зимовку 1937 года Чукотский авиаотряд возглавил Михаил Каминский, уже отработавший пилотом в Анадырском звене зимой 1936 года. От своего предшественника Евгения Конкина он получил, как вспоминал позднее, следующее напутствие: «…Отряд здесь существует для того, чтобы корабли в Чукотском море больше не зимовали и, боже упаси, не тонули, как это случилось с «Челюскиным».

Чукотский авиаотряд под началом Каминского успешно работал в округе, продолжая закрывать белые пятна на карте, помогая полярникам, морякам, местному населению. Хорошим примером, характеризующим самого командира, стала его работа во время выборов в Верховный Совет СССР в 1937 году. В это время впервые коренные народы Чукотки получили возможность иметь своего представителя в высшем органе государственной власти. Новая Конституция СССР требовала, чтобы каждый избиратель тайно заполнил бюллетень и лично опустил его в ящик для голосования. Но как провести выборы в условиях Чукотки, где большая часть населения была разбросана по огромной территории и к тому же неграмотна?

На помощь пришла авиация, которая должна была обеспечить доставку уполномоченных и бюллетеней на места. Но и здесь возникло немало сложностей. Из-за погоды долго не удавалось попасть с мыса Шмидта в Анадырь, а крайний срок – 12 декабря, то есть дата проведения выборов. Только 28 ноября стихия успокоилась, и Каминский вместе с бортмехаником Моховым в ночь при свете костров вылетели на Р-5 в столицу округа, откуда нужно было забрать избирательные документы. Сели на следующее утро вблизи посёлка – прямо на лёд речки Казачки.

Перед самыми выборами Каминский вместе с председателем окружного исполкома, кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР чукчей Тевлянто облетел населённые пункты, где Тевлянто встречался с избирателями. Уже после выборов, на обратном пути в Анадырь, куда они летели из Омолона, он получил радиограмму о том, что секретарь ЦИК СССР Енукидзе поздравляет товарища Тевлянто с избранием в депутаты и предлагает прибыть в Москву 12 января 1938 года на первую сессию Верховного Совета СССР.

Как прибыть, указано не было. В итоге лётчик и новоиспечённый депутат приняли решение – Тевлянто отправил «молнию» начальнику ГУСМП Отто Шмидту с просьбой вылететь в Москву на самолёте Каминского. Маршрут полёта на маленьком Р-5 был такой: Омолон – Усть-Утиная – Берелех – Усть-Нера – Крест Хольджай – Сангар-Хая – Олекминск – Киренск – Иркутск и вдоль железной дороги на Москву. В общем, Новый год они встретили в пути, но Тевлянто на сессию успел!

Смелый перелёт через всю страну оценили. На Чукотку Каминский вернулся вместе с Моховым и Тевлянто на новеньком Г-1 (ТБ-1). За ним на двух Р-5 шло подкрепление Чукотскому авиаотряду – экипажи лётчиков Старова и Томилина. В 1939 году Михаил Каминский перевёлся в Московскую авиагруппу полярной авиации, а Чукотский авиаотряд снова возглавил Евгений Конкин.

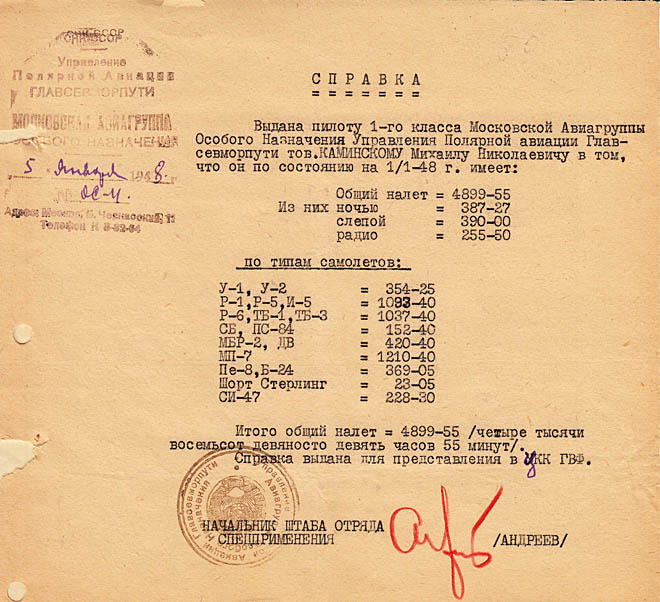

Справка «КС»

Командир Чукотского авиаотряда в 1936 – 1939 годах Михаил Николаевич Каминский в марте – апреле 1941 года вторым пилотом в экипаже Ивана Черевичного участвовал в экспедиции в район Северного полюса недоступности. В начале Великой Отечественной войны нёс службу в западном секторе Арктики, обеспечивая проводку караванов по Севморпути. С 1943 года и до конца войны – командир самолёта Пе-8 дальней авиации. С 1947 года – снова полярный лётчик. Он известен как испытатель самолёта Ан-2 в условиях Арктики и Антарктики. За заслуги награждён двумя орденами Ленина, орденом Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. Умер Михаил Каминский в 1982 году. Его именем названы острова у берега Харитона Лаптева в Карском море.

Культуру несли на крыле

К началу 1939 года Чукотский авиаотряд полярной авиации не только освоил свой огромный регион и приспособил самолёты к эксплуатации в экстремальных погодных условиях, но и прочно вошёл в жизнь каждого местного жителя. Вместе с авиацией люди в отдалённых поселениях получали необходимые грузы, специалистов, новости с Большой земли. Неудивительно, что лётчики пользовались огромной популярностью и любовью жителей Чукотки.

С началом навигации 1939 года Чукотский авиаотряд под командованием Конкина стал уже не только подразделением со специфическими задачами полярной авиации, но и объединил функции, которые в других регионах выполняли подразделения гражданского воздушного флота, ведомственной и исполкомовской авиации. Был получен план перевозок в тонно-километрах, определён размер предполагаемого дохода от коммерческих перевозок, увеличен штат сотрудников и число самолётов.

В 1939 году с помощью лётчиков экспедиция на островах Комсомольской Правды (девять островов в западной части моря Лаптевых) обследовала малоизученный район Северного морского пути. Была проведена топосъёмка более чем 250 кв. км, сделано около 400 линейных промеров глубин, проведены магнитные наблюдения, гидрологические и другие научные работы.

Лётчики Чукотской авиагруппы выполняли и просветительскую миссию. Например, они развезли по культбазам вышедшие из печати в издательстве Главсевморпути новые книги для народов Севера. На эвенкийском языке были изданы книги Горького – «Старуха Изергиль» и «9 января», Тихонова – «Симон-большевик», Василевич – «Торганэй», эвенкийские, ненецкие, эскимосские сказки.

Среди лётчиков появились свои передовики. Так, прибывший на Чукотку в 1938 году пилот Павлов за 1939 год налетал 620 часов. Ещё один лётчик – Николай Бузаев в сентябре 1940 года в Восточно-Сибирском море и проливе Лонга в тяжёлой ледовой обстановке и плохих метеоусловиях вёл разведку для кораблей до их полного выхода изо льдов. В конце сентября около мыса Шмидта и Ванкарема северо-западными ветрами прижало большие массы льда, и пароходы не могли подойти к берегу, чтобы снять старую смену полярников с факторий и полярных станций. Бузаев на своём самолёте перебросил около 70 человек с мыса Шмидта, косы Двух Пилотов и из Ванкарема в Колючинскую губу, где они смогли погрузиться на корабль.

Наконец, осенью 1940 года ряды полярных лётчиков пополнили успешно закончившие полный курс Школы гражданского воздушного флота представители коренного населения Чукотки – Дмитрий Тымнетагин, Савва Шитиков, Тимофей Елков, Анатолий Кеутувги и Филипп Верещагин. Они вернулись на родину и стали линейными пилотами Чукотской авиагруппы полярной авиации Главсевморпути (об этом «КС» рассказывал в номере от 11 февраля).

Москва – Чукотка: рейс коммерческий

Эмиль ЭГГЕРТ

gazeta@ks.chukotka.ru

Из Москвы 23 марта 1940 года вылетел тяжёлый четырёхмоторный АНТ-6 «СССР Н-170». Он следовал по маршруту Москва – Архангельск – Амдерма – Игарка – бухта Кожевникова – Нордвикстрой – Тикси – Амбарчик – мыс Шмидта – Анадырь. Экипажу под началом Героя Советского Союза Михаила Водопьянова была поставлена задача выполнить первый коммерческий рейс в Арктику, чтобы изучить возможность экономически целесообразной эксплуатации воздушного транспорта в приполярных районах.

По сути, это была проверка максимально быстрой доставки пассажиров и грузов при минимальных затратах времени в промежуточных пунктах. На борту находились 13 пассажиров и 2,7 тонны различных грузов (оборудование для полярных радиостанций, научные приборы, литература). Все они следовали в конечный пункт – Анадырь.

Погода на маршруте была разной. До Архангельска – благоприятной, на следующем участке – сильный порывистый ветер и низкая облачность. Из-за опасения нехватки горючего (перерасход при встречном ветре) пришлось совершить посадку на дозаправку в Нарьян-Маре. От Амдермы до Игарки шли при относительно хорошей погоде, но пришлось совершить вынужденную посадку в Усть-Каре из-за течи в радиаторе. Дальше полёт тоже складывался по-разному, но в итоге Н-170 сел на мысе Шмидта, где оставил часть груза, задержавшись из-за нелётной погоды на четыре дня. Последний участок пути до Анадыря летели на высоте 2500 метров, так как сплошная облачность закрывала горы, достигавшие 2 тысяч метров.

В Анадыре Водопьянов принял на борт новых пассажиров и 3,5 тонны груза, а затем вылетел обратно по тому же маршруту. В пути экипаж получил радиограмму с просьбой сесть в Чокурдахе, забрать группу московских артистов, доставить их в Тикси и далее следовать по маршруту.

…24 апреля 1940 года, сменив лыжи на колёса, Н-170 стартовал из Архангельска на Москву. Весь путь до столицы из-за плохой погоды и отсутствия видимости пришлось идти на бреющем на высоте 100 метров и ниже. Лётчики, как они говорили, «уцепились за компас Кагановича» (полотно железной дороги) и следовали по всем её изгибам. Как вспоминал Михаил Водопьянов, это были «самые утомительные шесть часов полёта за весь рейс». А на Центральном аэродроме в Москве был отличный солнечный день. Ходынка встретила по-весеннему – цветами.

Кстати

Перелёт Водопьянова доказал возможность и целесообразность коммерческих полётов тяжёлых транспортных самолётов в Арктике в зимних и летних условиях. Рейс завершили достаточно быстро – за месяц. При устранении всех выявленных неувязок и неполадок его продолжительность можно было сократить до 20-25 дней. А выполнение коммерческих грузопассажирских перевозок специально выделенными самолётами позволило бы снять нагрузку с самолётов полярной авиации, выполняющих специальные задачи – ледовые разведки и обеспечение изыскательских экспедиций.