Челюскин – человек и пароход

09.02.2024

Андрей НОСКОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

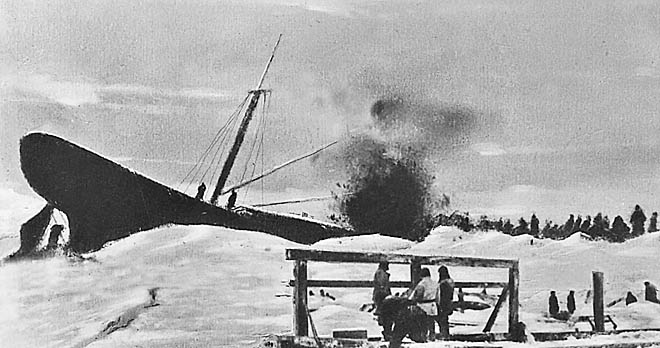

90 лет назад, 13 февраля 1934 года, в водах Чукотского моря был раздавлен льдами и затонул пароход «Челюскин», началась продолжавшаяся два месяца челюскинская эпопея по спасению арктической экспедиции Отто Юльевича Шмидта. Ранее «КС» не раз рассказывал о деталях этой уникальной для того времени спасательной операции, однако никогда прежде мы не вспоминали о человеке, в честь которого был назван экспедиционный пароход, – Семёне Челюскине. Кроме того, эта дата – повод напомнить и о некоторых прежде не упоминавшихся в газете деталях самой экспедиции.

Не поднятый флаг

Согласно плану экспедиции Шмидта, для подтверждения возможности доставки грузов Северным морским путём в восточные районы советской Арктики нужно было пройти от Мурманска до Чукотки за одну короткую летнюю навигацию. Первым это сделал ледокол «Александр Сибиряков» в 1932 году. Но для большегрузных перевозок ледоколы не годились, поэтому по заказу СССР в Дании в 1933 году был построен огромный по тем временам пароход ледокольного типа водоизмещением 7500 тонн. Изначально названный «Лена», поскольку предназначался для работы на Дальнем Востоке и в восточной части Северного Ледовитого океана, в том числе близ устья реки Лены, 19 июня 1933 года он был переименован в «Челюскин».

Между тем уже тогда многие авторитетные мореходы считали, что экспедиция была обречена на провал. Так, когда в начале июня 1933 года новый пароход пришёл из Копенгагена в Ленинград и на его борт поднялась комиссия с участием академика Александра Крылова, тот охарактеризовал судно как «совершенно непригодное для ледового плавания». А входивший в состав комиссии опытный полярный мореплаватель Владимир Воронин, категорически противившийся назначению капитаном «Челюскина», впоследствии писал: «Всё то, что мне удалось осмотреть, на меня произвело нехорошее впечатление. Набор корпуса был слаб, шпангоуты редкие, и прочность их не соответствовала ледокольному судну, да ещё предназначенному для работы в Арктике… Всё это говорило о том, что «Челюскин» – судно для этого рейса непригодное».

Не добавляли оптимизма и ряд других моментов, которые, на первый взгляд, могут показаться суевериями, однако моряки всегда очень внимательно относятся к таким деталям. Достаточно сказать, что уже в качестве капитана Владимир Воронин, как и принято на флоте, спустил на судне советский флаг, когда пароход переименовали в «Челюскин», но снова его не поднял. Поскольку по закону получить свидетельство на право плавания под ним «Челюскину» только предстояло при регистрации во Владивостоке – порту приписки. Так что формально судно ушло в море ничейным.

Кроме того, Владимир Воронин хорошо знал и часто вспоминал русского полярного исследователя Семёна Челюскина, в том числе один из трагических моментов его экспедиции, который не хотел повторить. Однако судьба распорядилась иначе.

Затёртый льдами у Таймыра

Кто же он, Семён Иванович Челюскин, имя которого получил один из самых известных пароходов XX века?

Поскольку при жизни слава знаменитого полярного исследователя и первооткрывателя его обошла, а пришла намного позже, то и точных биографических данных о начале жизненного пути Челюскина не со-хранилось. Одни исследователи называют местом его появления на свет село Борищево, что в Калужской губернии, другие – уездный город Белёв Тульской губернии. То же касается и точной даты рождения, которая не установлена, известно лишь, что родился будущий полярный исследователь в начале XVIII века в самый расцвет петровских преобразований. Также известно, что Челюскин являлся представителем древнего и знатного, но обедневшего рода, что дало ему возможность в царствование Петра Великого получить образование в навигацкой школе в Москве, которую он окончил в 1721 году, после чего начинается его служба в качестве навигатора на Балтийском флоте. И во многом именно ему принадлежит составление описания Финского залива.

В 1727 году Челюскин начал обучение навигации гардемаринов, тех самых, о которых в конце века ХХ-го Светлана Дружинина снимет свой знаменитый телесериал «Гардемарины, вперёд!». Умение и знания Челюскина заметило высокое начальство, и, как результат, молодого навигатора включили в состав Великой Северной экспедиции под командованием Витуса Беринга (Вторая Камчатская экспедиция). Челюскину было дано важное поручение по снабжению экспедиции продовольствием, одеждой, оружием, оборудованием.

Экспедиция должна была исследовать практически весь Север: от Печоры до Колымы и Чукотки и достичь берегов Японии. Для этого она разделялась на семь отрядов, каждый из которых изучал свой участок. Северные берега между Леной и Енисеем должен был исследовать отряд, состоявший из 40 человек, под командованием Василия Прончищева. В него и вошёл Челюскин.

В 1735 году он прибыл в Якутск, откуда на дубель-шлюпке «Якутск» вышел в плавание для изучения участка Северного Ледовитого океана в междуречье Лены и Енисея. В 1736 году Василий Прончищев заболел и умер. Отряд под руководством Челюскина направился к выходу из залива Фаддея и в устье реки Оленёк высадился на берег. К концу года Челюскин на нартах вернулся в Якутск.

В 1739 году он вновь вышел в море на «Якутске» и направился в сторону полуострова Таймыр, дабы описать его побережье, однако в 1740 году парусник был затёрт льдами, и Семёну Ивановичу лишь чудом удалось выжить. Спустя почти два века то же самое произойдёт с пароходом, носящим имя Челюскина.

В 1741 году экспедицию на Таймыр возглавил Харитон Лаптев. Челюскин состоял в ней в качестве штурмана. Через год экспедиция разделилась на три отряда. Тот, что достался Челюскину, занимался описанием западного побережья полуострова. С двумя казаками Антоном Фофановым и Андреем Гороховым (по другим данным – Праховым) он отправился на север Таймыра, чтобы закончить начатые исследования, прошёл устья Енисея, Пясины и Хатанги. В общей сложности сумел подробно описать побережье протяжённостью 1600 км, а 20 мая 1742 года достиг на Таймыре мыса, являющегося самой северной материковой точкой Евразии, Азии и России, который к столетию экспедиции был назван именем Челюскина.

По возвращении из экспедиции продолжил службу на Балтийском флоте. В отставку вышел в феврале 1756 года в чине капитана 3-го ранга. Умер полярный мореплаватель в ноябре 1764 года. Место погребения точно не установлено, могила утеряна. Как бы то ни было, Челюскин по праву вошёл в когорту выдающихся русских исследователей Арктики. Великая Северная экспедиция признана одной из крупнейших научных экспедиций в истории человечества.

Кстати

Именно Семён Челюскин описал северную часть Таймырского полуострова, проложил путь из Туруханска до устья Хатанги и проложил путь к северной оконечности Таймыра вдоль восточного побережья полуострова. Карты, составленные им, оказались весьма точными и легли в основу создания географических карт более позднего времени.

Первый-последний поход

…Но вернёмся в XX век. 16 июля 1933 года, имея на борту 800 тонн груза, 3500 тонн угля и более 100 членов экипажа и научных сотрудников, включая жён и детей ряда специалистов, «Челюскин» направился из Ленинграда обратно в Копенгаген для устранения выявленных дефектов. Оттуда последовал переход в Мурманск с дополнительной погрузкой, и 2 августа 1933 года «Челюскин» вышел из Мурманска в свой первый и, как оказалось, последний поход.

Для полярных широт август в те годы – почти конец навигации. Налицо роковое опоздание. Что и говорить! Ледокол «Георгий Седов», выйдя из Архангельска 15 июня, всё равно не успел пройти до «большого» льда. А тут – 2 августа! Ледокол «Александр Сибиряков» потерпел фиаско в Чукотском море из-за такой же задержки, отправившись в рейс из Архангельска 28 июля. «Челюскин» же вышел в море из более дальней точки.

Тем не менее поначалу удача экспедиции сопутствовала. Судно вполне благополучно дошло до Новой Земли. Но уже в Карском море начались первые проблемы: «Челюскин» получил серьёзные повреждения корпуса, образовалась течь. Но и капитан, и начальник экспедиции решили несмотря ни на что двигаться вперёд, тем более что течь удалось остановить, пробоину залатать.

Все находились в приподнятом настроении, чему способствовало рождение на борту судна нового советского гражданина – у Василия Гавриловича и Доротеи Ивановны Васильевых, научных работников, направлявшихся на зимовку на остров Врангеля, 1 сентября на свет появилась дочь (она приезжала в Анадырь в 1984 году, когда отмечалось 50-летие челюскинской эпопеи). Девочке дали имя Карина – в честь Карского моря, где находился пароход в день её рождения. Таким образом, на борту судна стало 113 человек.

Тем временем «Челюскин» вошёл в воды Восточно-Сибирского моря, стал появляться тяжёлый лёд, который не преминул заявить о себе: корпус получил новые повреждения, течь усилилась. «Челюскин» лёг в дрейф. В один из сентябрьских дней возле борта появились собачьи упряжки чукчей, живущих на побережье. С ними на берег были отправлены восемь заболевших членов экспедиции.

В начале ноября льдины сами вынесли дрейфующий пароход к Беринговому проливу. Появилась чистая вода. Казалось, можно было вздохнуть с облегчением. Однако течение развернуло пароход в обратную сторону и вынесло в Чукотское море. Там, как сказано в радиограмме Отто Шмидта, «13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях севернее от мыса Северный и в 144 милях от мыса Уэллен (так писали в то время. – Прим. «КС») «Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов».

При этом один человек погиб, придавленный сместившимся грузом, 104 члена экспедиции и экипажа были спешно спущены на лёд, где разбили зимний лагерь. С борта погибающего судна удалось снять горючее, продовольствие, палатки и тёплую одежду.

Началась операция по спасению экспедиции, ставшая возможной лишь благодаря авиации. Советские лётчики, чьи имена с тех пор навсегда вписаны в анналы истории, совершили невозможное: они сняли с льдины и вывезли в Ванкарем всех челюскинцев. Последний рейс был сделан 13 апреля – спустя ровно два месяца после гибели парохода.

Как бы то ни было, вопреки бытовавшему на Западе мнению, поход «Челюскина» доказал реальность освоения Северного морского пути и возможность грузоперевозок по этому маршруту при должной подготовке.

ГОСУДАРСТВО УСВОИЛО УРОК. В СССР из неудачи экспедиции Отто Шмидта сделали соответствующие выводы, и по маршруту Севморпути с этого момента отправлялись суда, подготовленные к плаванию в высоких широтах намного лучше. Инженеры усовершенствовали их конструкцию, стал расти ледокольный флот, была отработана проводка грузовых судов в тяжёлых льдах, накоплен необходимый навигационный опыт. Кроме того, началось исследование Чукотского моря в научном плане: его течений, их взаимодействия, розы ветров, сопротивления берега движению льдов. Удалось получить существенные научные результаты в области гидрологии, гидрохимии, гидробиологии, аэрологии, метеорологии моря. Все эти сведения и наработки в разных сферах исследования Арктики используются и поныне, а Северный морской путь после разрушительных 90-х годов прошлого века в наши дни вступил в новую фазу развития на благо экономического и стратегического укрепления России.

Герои спустились с неба

Подготовил Алексей АНТОНОВ

gazeta@kS.chukotka.ru

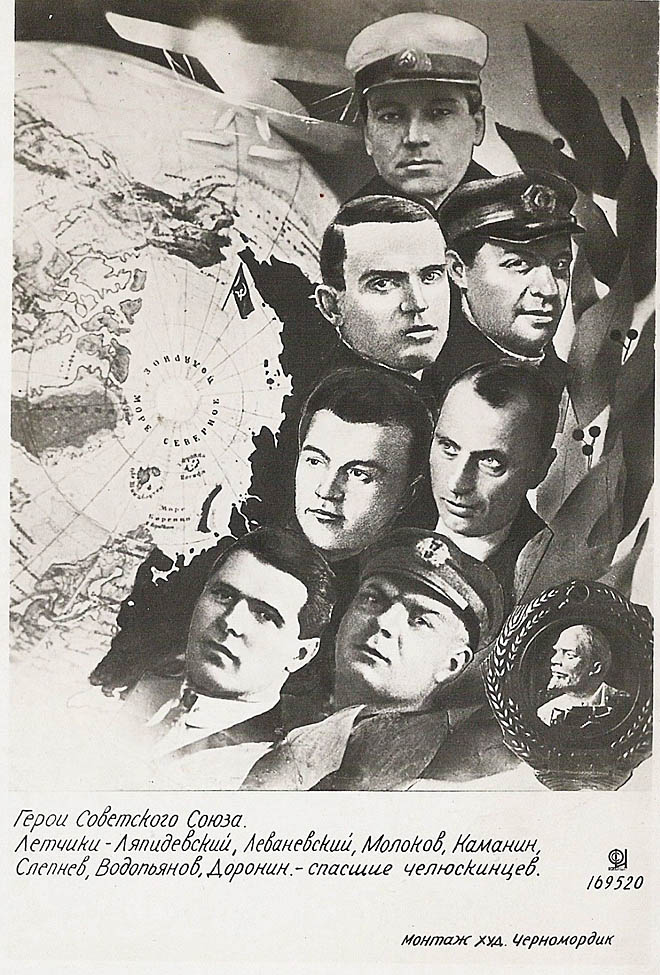

Когда в феврале 1934 года встал вопрос о спасении челюскинцев, ведущие мировые эксперты в области авиации в один голос утверждали, что в условиях полярной зимы ни один самолёт не выдержит таких нагрузок. Однако советские пилоты доказали, что это не так, не случайно после успешного окончания беспримерной воздушной операции Правительство учредило звание Героя Советского Союза. И первыми его удостоились семь совершивших этот подвиг лётчиков.

Список награждённых открыл Анатолий Ляпидевский, а Звезду Героя под номером два получил командир смешанного отряда самолётов по спасению экспедиции челюскинцев, будущий генерал авиации, а впоследствии – организатор и руководитель центра подготовки первых советских космонавтов Николай Каманин. Вот как он вспоминал те героические дни:

«Не успели мы прибыть во Владивосток, как я получил телеграмму от Куйбышева: «В ваше распоряжение прикомандировываются гражданские лётчики – лётчик Молоков и лётчик Фарих. Обеспечьте выделение для них самолётов».

Весь переход от Владивостока на Камчатку личный состав изучал литературу о Чукотке, пытаясь хоть что-то узнать о полётах в том районе. Нам было известно, что на Чукотке было два самолёта АНТ-4 Ляпидевского. Этими самолётам, если бы удачнее были все полёты, можно было несколько раз слетать и всех вывезти.

9 марта мы вышли из порта Петропавловска-Камчатского и последовали дальше на Север. Далеко нам пройти не удалось. Севернее Олюторского мыса Берингово море лежало замёрзшим. Без ледокола пройти через зимнее море невозможно. Дело это почти безнадёжное. Мы можем застрять во льдах. Пароход «Сталинград» не смог пройти к бухте Провидения и спустя два месяца, застряв во льдах даже в середине мая. И не мог выбраться из них до тех пор, пока к нему не подошёл ледокол «Красин» и не вытащил его.

Решили выгружать самолёты на берег. Наши Р-5 с полностью заправленными баками могут пролететь 400-500 км (их снаружи обвешивали негабаритными деталями вроде запасных лыж и пропеллеров и дополнительными подвесными багажными контейнерами, что серьёзно ухудшало аэродинамику). Следовательно, чтобы добрать до лагеря Шмидта, нам нужно было в пути минимум 4-5 раз садиться для заправки. А где садиться, никому неизвестно, потому что впереди ни одного аэродрома не было. Нам был известен только один пункт, где можно было пополниться горючим, – Анадырь.

От мыса Олюторского, преодолевая сильный встречный ветер, мы перелетели до Мейныпильгыно. Этот путь составлял 500 километров. В результате истратили почти полную заправку. К счастью, в Мейныпильгыно оказался бензин, предназначенный для катеров, чем мы и воспользовались.

В Анадыре на моём самолёте при посадке порвалось крепление троса стяжки крыла, и весь следующий день был потрачен на ремонт. Днём позже, 24 марта, я вылетел на разведку погоды.

Два дня бушевал буран, после которого мы тремя самолётами вылетели на Ванкарем. Над Анадырским хребтом нас ожидала густая облачность, и какое-то время пришлось лететь над ней.

Мы были уже над Ванкаремом, но пробивать облачность вниз не могли, потому что не знали, что там внизу. Повернули назад и сели возле чукотского стойбища. Ещё несколько раз предпринимали попытки преодолеть Анадырский хребет, но вынуждены были возвращаться. Произвели посадку в том же пункте тундры, где ночевали. И когда измерили запасы нашего горючего, то оказалось у нас горючего только на одну попытку. Но возвращаться в Анадырь, отскакивать на 500 км, нам страшно не хотелось. Поэтому сели в тундре.

7 апреля мы тремя экипажами – Слепнёв, Молоков и я – впервые вылетели к челюскинцам. Первым садился Слепнёв на американском самолёте. И мы видели, что он пробежал весь этот небольшой аэродром, прыгнул на ропаки (вертикально или наклонно стоящие льдины. – Прим. «КС») и поломался, накренился.

Молоков тоже сделал великолепный расчёт, отличное планирование и сел в том же месте почти, где я. Но, по-видимому, на один километр в час скорость была побольше. И он эти два метра, которые отделяли меня от тороса, прошёл и носом самолёта воткнулся в торос, поднял хвост.

В первом полёте Молоков вывез трёх человек, я вывез двоих. Позднее мы брали иногда по семь человек за рейс.

Главные эвакуационные сложности были ещё впереди, так как больных членов экспедиции нужно было доставить в больницу в Провидения, и эвакуация челюскинцев продолжалась до середины мая…».

Справка «КС»

На спасение челюскин-цев были брошены лучшие силы полярной авиации. Правительственная комиссия поручила выполнить эту задачу полку морской авиации им. Ленина Морских сил Дальнего Востока. В спасении принимали участие 16 самолётов и 7 лучших полярных лётчиков – Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Николай Каманин, Василий Молоков, Иван Доронин, Михаил Водопьянов, Маврикий Слепнёв. Из Владивостока на спасение ещё в феврале направили пароходы «Смоленск» и «Свет», из Петропавловска-Камчатского – пароход «Сталинград». В качестве резерва был подготовлен отряд дирижаблей, ледокол «Красин», ледорез «Литке».