Строила вся страна

15.03.2024

Сергей НИКИТИН, Михаил ГЕРМАШОВ ФОТО

gazeta@ks.chukotka.ru

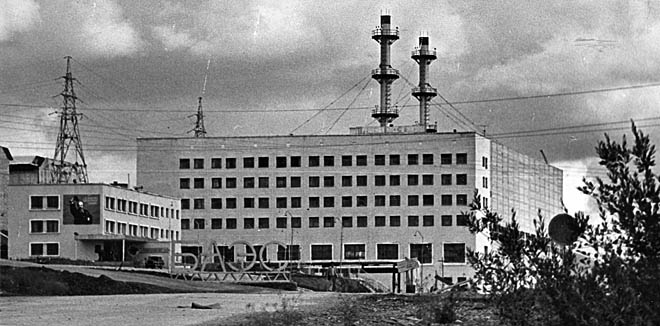

В этом году исполнилось ровно 50 лет с момента начала работы Билибинской атомной станции. 12 января 1974 года энергоблок № 1 мощностью 12 МВт выдал в сеть Чаун-Билибинского энергоузла первые киловатты электроэнергии, после чего три других блока были последовательно введены в эксплуатацию. Однако фактически история БАЭС началась раньше – в 1965 году, когда Совет министров СССР принял решение о возведении за полярным кругом атомной станции малой мощности.

Постановление Совмина № 774-279 «О проектировании и строительстве Билибинской АЭС» вышло 8 октября 1965 года. Генеральным проектировщиком назначили Уральское отделение Всесоюзного государственного института «Теплоэлектропроект». Основанием для строительства станции стало то, что в те годы в Чаун-Билибинской энергосистеме сложился устойчивый дефицит электроэнергии, вызванный бурным развитием на Чаун-Чукотке и в Билибинском районе горнодобывающей промышленности. «Атомка» должна была ответить на этот вызов времени.

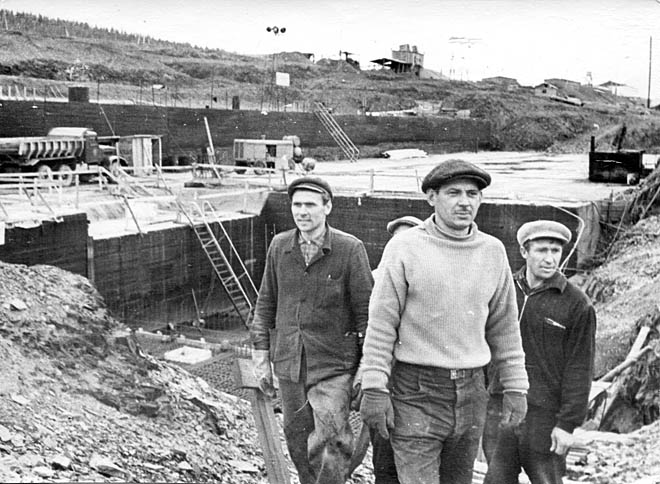

Первые строители прибыли на промплощадку станции, расположенную в 4,5 км от Билибино, в марте 1966 года, а в декабре на месте будущего котлована главного корпуса прогремел первый взрыв, вскрывший вечную мерзлоту. Вскоре объект получил статус Всесоюзной комсомольской стройки.

Вот как рассказывал о тех годах директор Билибинской АЭС А. Козлов, который специально для газеты «Советская Чукотка» написал статью «Строит вся страна», вышедшую в свет 30 декабря 1973 года, то есть спустя считанные дни после физического пуска энергоблока № 1.

Кстати

О дате начала работы Билибинской атомной станции можно немного поспорить. Известно, что физический пуск реакторной установки энергоблока № 1 Билибинской АЭС состоялся 11 декабря 1973 года. Однако датой энергетического пуска блока считается 12 января 1974 года – день синхронизации станции с Чаун-Билибинской энергосистемой и выдачи первых «киловатт-часов» электроэнергии. За какой день принимать дату начала работы БАЭС – вопрос открытый.

«Вблизи Билибино вырос современный комплекс сооружений заполярной атомной электростанции. И вот сегодня мы говорим, что пройден большой путь от первого взрыва на месте промышленной площадки до пуска в эксплуатацию блока-первенца атомной энергетики на Северо-Востоке нашей страны. И заслуга в этом строителей, монтажников, эксплуатационников, многих коллективов Советского Союза.

Проекты Билибинской атомной станции разрабатывали инженеры из Уральского филиала Всесоюзного института «Теплоэлектропроект», из Куйбышевского и Новосибирского филиалов Всесоюзного института «Оргэнергострой» и Магаданского «Дальстройпроекта».

Если говорить о географии поставщиков оборудования и материалов для строительства и монтажа «атомки», то придётся назвать многие города и республики нашей страны. Теплофикационные установки изготовлены на Украине, контрольно-измерительные приборы и устройства – в Белоруссии и Узбекистане, вентиляционные устройства – в Эстонии… Заказы для заполярной станции выполняли и выполняют московские и ленинградские предприятия. Поставляли оборудование также чехословацкие и венгерские друзья.

Строительные материалы также поступают в адрес стройки с многих предприятий страны. Корабли, загруженные материалами и оборудованием, отправлялись из портов Ленинграда и Владивостока. Они доставили для строителей и монтажников сотни тысяч тонн различных грузов, которые по зимнику Билибино – Зелёный Мыс доставлялись затем на промышленную площадку «атомки».

В сооружении атомной электростанции принимают участие свыше десяти подрядных и субподрядных специализированных организаций строителей, монтажников, механизаторов, автотранспортников и других. Самые большие объёмы строительных и монтажных работ пришлись на управление строительства треста «Магаданэнергострой», участков «Востокэнергомонтаж» и «Электросибмонтаж». Тресты коллективов, участвующих в строительстве «атомки», находятся в Магадане, Иркутске, Кемерово.

Почти двухтысячный отряд рабочих и инженерно-технических работников непосредственно участвует в сооружении электростанции. Здесь трудятся люди многих национальностей нашей страны. Русские и украинцы, белорусы и литовцы, узбеки и осетины – десятки и сотни тружеников других национальностей в трудных условиях Заполярья работают на стройке самоотверженно. Опытные специалисты с Белоярской атомной электростанции ведут здесь пусконаладочные работы. Уже обучен и укомплектован штат эксплуатационников, которым предстоит здесь работать».

Экономический смысл возведения АЭС на Крайнем Севере на страницах всё той же «Советской Чукотки» разъяснил главный инженер БАЭС Е. Корягин.

По его словам, к 70-м годам в Чаунском и Билибинском районах сложился устойчивый дефицит электроэнергии, вызванный ростом горнодобывающей промышленности, прежде всего олово- и золотодобычи. Дизельная и угольная генерация для внутренних областей Чукотки была экономически не очень выгодной, поскольку предполагала завоз в регион, не имеющий богатой топливной базы, большого количества органического топлива (например, угля или солярки). Атомная энергетика малой мощности в этом случае виделась советской власти оптимальным решением для отдалённых и труднодоступных территорий, особенно переживающих экономический подъём.

«Не следует забывать и другое, не менее существенное назначение АЭС. Ведь она запроектирована как теплоэлектроцентраль, – пишет Е. Корягин. – Около сорока процентов тепла, вырабатываемого атомным реактором, предназначено для отопления посёлка (Билибино. – Прим. «КС»). Тепло в виде горячей воды будет подаваться по теплотрассе АЭС – Билибино.

С пуском в эксплуатацию не менее трёх блоков станции котельные установки посёлка будут частично демонтированы и законсервированы. Посёлок приобретёт более чистый и опрятный вид».

После пуска первого энергоблока станции другие (тоже мощностью по 12 МВт) вводились в эксплуатацию весьма ритмично – с частотой примерно раз в год. 30 декабря 1974 года был запущен энергоблок № 2, 22 декабря 1975 года – блок № 3, а 27 декабря 1976 года – № 4. После выхода БАЭС на проектную мощность станция вплоть до начала 90-х годов производила до 80 % электроэнергии в Чаун-Билибинском энергоузле, а также обеспечивала теплом город Билибино. За время эксплуатации АЭС выработала 11,117 млрд кВт.ч электричества и 9,546 млн ГКал тепловой энергии.

23 марта 2018 года энергоблок № 1 Билибинской АЭС был переведён в режим останова и сейчас находится на этапе вывода из эксплуатации. Подготовка к останову других энергоблоков, который должен завершиться в конце 2025 года, ведётся в плановом режиме. Для замещения выбывающих мощностей станции в Билибино завершается строительство энергоцентра, который обеспечит город теплом, а при необходимости и электричеством. Основное энергоснабжение Билибино будет осуществлять Плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» мощностью 70 МВт, размещённая в Певеке. В сентябре прошлого года была сдана в эксплуатацию первая ветка ЛЭП Певек – Билибино протяжённостью 490 км, которая обеспечила надёжность распределения электроэнергии в Чаун-Билибинском энергоузле. Сейчас РусГидро ведёт строительство второй (резервной) ветки ЛЭП, его планируется завершить до 2025 года.

Проверенные Севером

Владислав ШОЛКОВ ФОТО: ИЗ АРХИВА БАЭС

gazeta@ks.chukotka.ru

«Это ёмкое слово «пуск» – так называется одна из глав книги «Проверено Севером», посвящённая 45-летию ввода в промышленную эксплуатацию первого блока Билибинской АЭС. Этому событию предшествовали годы строительства и монтажа оборудования. Среди множества специалистов, решавших эти непростые задачи, был и Вячеслав Иноземцев, который до сих пор работает на БАЭС.

Билибино тех лет

В 1971 году он, молодой специалист, только окончивший Ивановский энергетический институт, по распределению поехал работать сначала в Магадан на участок № 12 треста «Электросибмонтаж». В июле 1972 года был командирован на участок треста в Билибино.

– Билибино на то время было уже довольно разросшимся посёлком с градообразующим Билибинским горно-обогатительным комбинатом по добыче золота, городским центром с развитой административной и социальной инфраструктурой – больницей, детскими садами, школой, спортивными сооружениями. На пивзаводе варили прекрасное пиво, а в постоянно заполненном ресторане «Золотинка» оркестр Евстафиади «бацал» любимую старателями «Лопаточку», – рассказывает Вячеслав Борисович. – Дальнобойщики и холостяки всегда могли покормиться в круглосуточно работающей «шоферской» столовой. Многочисленные приземистые бараки и палатки первопроходцев вытеснялись из центра посёлка 2-, 3-, 5-этажными зданиями. Шла отсыпка плотины ныне действующего водохранилища на ручье Парканай, а посёлок снабжался подземной водой из скважин шестого гидроствора, расположенного ниже старого аэропорта. Плотные тучи комарья летом и морозы ниже сорока градусов с октября до апреля были так же обыденны, как чередование дня и ночи.

Тогда Билибино получало электроэнергию из Чаун-Билибинской энергосистемы (от Чаунской ТЭЦ в Певеке), но также имело свою ДЭС и отапливалось многочисленными ведомственными котельными. Их густой смог окутывал посёлок, превращая сугробы снега в слоеный «пирог». Дефицит электроэнергии, вызванный ростом мощностей Билибинского ГОКа и увеличением населения, был покрыт после ввода в эксплуатацию четырёх блоков БАЭС.

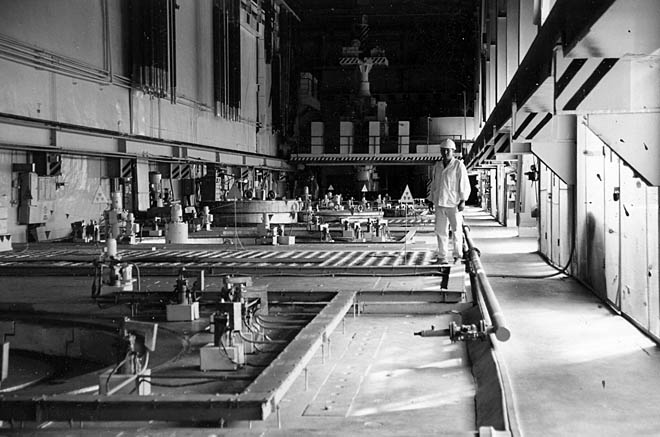

Со всего Союза

– Работа по монтажу оборудования в помещениях главного корпуса закипела, когда в здание было дано тепло от пусковой котельной, имевшей три паровых котла. Наша бригада занималась монтажом оборудования цеха тепловой автоматики и измерений… – продолжил Вячеслав Иноземцев. – Другие бригады прорабского участка вели монтаж оборудования электроцеха. Монтаж технологического оборудования, включая турбину, реактор, насосы, трубопроводы и так далее, осуществляли работники треста «Востокэнергомонтаж». Отделочные работы выполнялись девушками из Билибинского управления строительно-отделочных работ… Были ещё субподрядные организации, занимавшиеся химзащитой баков, укладкой теплоизоляции, монтажом радиаторных охладителей, канализации, взрывными работами и тому подобное.

Строительство БАЭС объявили Всесоюзной комсомольской ударной стройкой, и трудилась здесь молодёжь из разных республик СССР, много ребят приехало работать сразу после службы в армии. Билибино тогда входило в состав пограничной зоны, и сюда можно было попасть только по вызову предприятия. Поэтому случайных людей на строительстве не было.

– Тогда, в 70-х стройплощадка станции выглядела совсем иначе – она была окружена бытовками, помещениями для предмонтажной подготовки оборудования, мастерскими, ведь работы, несмотря на климат, велись круглогодично. Жилищные условия для множества рабочих были, мягко говоря, непростыми… По тем временам маленькая комнатка с туалетом, где умудрялись приспособить даже душ, считалась шикарнейшим жильём, – говорит ветеран БАЭС, добавляя, что у многих этого даже близко не было.

А ещё Вячеслав Иноземцев вспоминает подлинный энтузиазм и высочайшую самоотдачу строителей заполярной атомной станции.

– Это было действительно грандиозно, не только со стороны государства, но и людей. Социалистическое соревнование было делом не только пропаганды, но и делом осмысленным для каждого из тех, кто там был, – резюмировал ветеран.

Кстати

У мужского населения большой стройки было исключительное уважение к прекрасной половине человечества. Вот характерный пример. Перевозка бригад от посёлка к строящейся БАЭС и обратно осуществлялась автобусами. При этом среди мужской половины строителей и монтажников возникло неписаное правило входить в автобус только через заднюю дверь. Передняя всегда оставалась для женщин. Вольных или невольных нарушителей этого правила ждало неизбежное осуждение со стороны коллектива.