Неполученная «Звезда» Сигизмунда Леваневского

14.06.2024

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

Среди семи лётчиков – Героев Советского Союза, первыми удостоенных 90 лет назад этой высшей степени отличия Родины за спасение членов команды и научной экспедиции парохода «Челюскин», который затонул 13 февраля 1934 года в Чукотском море, был пилот, который не принимал непосредственного участия в эвакуации людей из ледового лагеря. Речь идёт о безусловно выдающемся лётчике Сигизмунде Леваневском, получившем Грамоту Героя Советского Союза под номером два – следом за Анатолием Ляпидевским, о котором «КС» рассказывал в апрельской публикации на эту тему. При этом Леваневский так и не дождался своей «Золотой Звезды», учреждённой в 1939 году, и медаль № 2 досталась другому участнику операции по спасению челюскинцев Николаю Каманину.

Арктический взлёт

16 февраля 1932 года начальник авиаслужбы Комсеверпути Марк Шевелёв получил от помощника начальника Всеукраинской авиационной школы Осоавиахима по учебной части Сигизмунда Леваневского заявление следующего содержания:

«Имея стремление к изыскательско-научной работе, где, считаю, широким полем деятельности в этой области является работа в Комсеверпути и, являясь по квалификации морским лётчиком, если найдёте возможным прошу Вашего ходатайства перед Центральным Советом Осоавиахима об откомандировании меня в Ваше распоряжение для использования по моей основной специальности-квалификации, а именно морского лётчика.

Лётный стаж имею с 1925 года с общим налётом 1000 с лишним часов. За время службы как в ВВС, так и с июня 1930 г. в Осоавиахиме пользуюсь достаточным авторитетом как специалист своего дела. По этой части могут дать отзыв из числа «Красинцев» тов. Чухновский, Алексеев и вообще лётный состав из числа служивших в гидроавиации ВВС.

Летаю как на морских, так и сухопутных типах самолётов.

О последующем Вашем решении прошу поставить меня в известность.

Помощник начальника Всеукраинской авиационной школы С. Леваневский».

Именно с этого заявления и начался арктический взлёт пилота Леваневского.

Поляк по национальности Сигизмунд Леваневский родился в Санкт-Петербурге 2 мая (по старому стилю) 1902 года в дворянской семье (в автобиографии он писал, что его отец Александр Петрович, несмотря на происхождение, работал кузнецом и дворником). Окончил трёхклассное училище и поступил чернорабочим на завод, где и застала его Октябрьская революция. После закрытия завода уехал в Вятскую губернию, и при подходе Колчака добровольцем записался в Красную армию, был зачислен в 1-й Советский полк. Его же семья в начале 1919 года уехала в Польшу. Леваневский участвовал в боях Гражданской войны на Восточном фронте в должности командира роты, батальона, начальника штаба и командира стрелкового полка, был контужен, после окончания войны служил в воздухоплавательном отряде в Ораниенбауме.

В 1923 году был направлен в Севастопольскую школу морских лётчиков, где сначала служил руководителем класса стрельбы, потом заведующим хозчастью. С 1924 года зачислен курсантом лётного отделения и в 1925 году окончил его. За время учёбы освоил самолёты М-5, Ю-20 и Савойя-16. Отслужив два года в 4-м авиаотряде морской авиации на Чёрном море, в 1928 году был переведён в учебную эскадрилью инструктором. В 1929 году уволился с военной службы и перешёл в Осоавиахим, где работал начальником Николаевской авиашколы, с 1931 года – помощником начальника Полтавской авиашколы по учебной части, с 1932 – в Харьковском областном Осоавиахиме инструктором авиашкол.

Его «челюскинская» эпопея

С 1933 года Сигизмунд Леваневский летает командиром корабля в Управлении воздушной службы Главсевморпути. Его первым заданием было перегнать из Севастополя на Дальний Восток новую летающую лодку Дорнье-Валь. Перелёт длился почти два месяца и во время посадки в Хабаровске Леваневский получил правительственную телеграмму, в которой было указано, что ему необходимо вылететь на Чукотку и принять участие в поисках потерпевшего аварию американского лётчика Джеймса Маттерна.

Маттерн во время попытки выполнить кругосветный перелёт в июле 1933 года совершил вынужденную посадку в районе Анадыря и поломал самолёт. Обнаружили его и доставили в Анадырь местные жители, откуда Леваневский 20 июля перевёз американца на своём самолёте на Аляску. Эта история активно освещалась в советской и американской прессе, что в итоге привело к награждению Леваневского орденом Красной Звезды.

В апреле 1934 года пилот был привлечён к операции по эвакуации экипажа и пассажиров затонувшего парохода «Челюскин». Вместе с Маврикием Слепнёвым они, как уже известные американцам лётчики, во главе с уполномоченным представителем государственной комиссии по спасению челюскинцев Георгием Ушаковым были направлены в США для закупки двух самолётов марки Consolidated Fleetster, которые считались хорошо оборудованными для полётов в северных широтах. Предполагалось, что на этих самолётах они смогут кратчайшим путём перелететь из Аляски к лагерю Шмидта.

30 марта 1934 года «Флитстер» Леваневского, пассажиром у которого был Георгий Ушаков, потерпел аварию у мыса Онман из-за обледенения. Самолёт вышел из строя, и в лагерь челюскинцев Леваневский не летал, но смог участвовать в их перевозках по побережью. Так, через несколько дней после окончания спасательной операции, он на самолёте У-2 доставил из Уэлена в бухту Лаврентия хирурга Леонтьева, который сделал там неотложную операцию заместителю начальника экспедиции «Челюскина» Алексею Боброву, у которого случился острый аппендицит.

Как уже рассказывал «КС», 20 апреля 1934 года Постановлением ЦИК СССР лётчики, спасавшие челюскинцев, первыми в стране удостоились звания Героя Советского Союза. Но если Ляпидевский, Молоков, Каманин, Доронин и Слепнёв каждый вывозили челюскинцев из ледового лагеря на материк, то версии, почему в списке первых семи Героев оказалась фамилия Леваневского, так и не достигшего ледового лагеря, вызывают споры по сей день. И всё же факт остаётся фактом: за участие в спасении челюскинцев Сигизмунд Леваневский был удостоен ордена Ленина и звания Героя Советского Союза (Грамота за № 2), получив мировую известность. Более того, летом 1934 года он вместе с Василием Молоковым и советской делегацией даже побывал в Лондоне, заехав на обратном пути в Варшаву, где встретился с матерью и сестрой.

Потерпев 30 марта 1934 года аварию у мыса Онман из-за обледенения самолёта, Леваневский уже через несколько дней после окончания эвакуации челюскинцев из ледового лагеря приступил к их перевозке по побережью.

Нацеленный на рекорд

В 1935 году Правительством СССР был запланирован рекордный перелёт на самолёте АНТ-25 по маршруту Москва – Северный полюс – Сан-Франциско. Инициатором полёта выступил Сигизмунд Леваневский. В состав экипажа в качестве командира вошёл он сам, вторым пилотом был Георгий Байдуков, штурманом – Виктор Левченко. Об этом было торжественно объявлено заранее. В прессе публиковались фоторепортажи и заметки о подготовке к полёту, даже была выпущена почтовая марка, но в итоге перелёт не состоялся. Хотя 3 августа АНТ-25 всё же взлетел с центрального аэродрома, однако после прохождения около 2000 км на стекло кабины стало набрасываться масло из двигателя, что послужило причиной принятия Леваневским решения о прекращении полёта и возвращении назад.

Несмотря на то, что отказ матчасти не подтвердился и двигатель был исправен, а выброс масла из дренажной трубки был связан с большим, чем нужно уровнем заправки маслобака, на совещании у Сталина Леваневский в присутствии конструктора самолёта Туполева сделал официальное заявление, что Туполев вредитель и сознательно делает плохие самолёты.

Надо отметить, что эти слова, в запале брошенные Леваневским, могли запросто привести к гибели талантливого авиаконструктора – времена были уже очень непростыми. Но хорошо, что обошлось и в 1937 году рекордные перелёты на АНТ-25 через Северный полюс в США экипажей Чкалова и Громова состоялись, оказались успешными и подтвердили гениальность конструктора, а также мастерство лётчиков.

Ну а Леваневский, чтобы как-то реабилитировать себя, продолжал инициировать различные рекордные полёты со своим участием, причём не веря в советские конструкции, предлагал использовать импортную авиатехнику. Наверное, даром убеждения он обладал, потому что ему это разрешали…

В 1936 году Леваневский со штурманом Виктором Левченко были направлены в США для приобретения новейшего самолёта с целью использования в Арктике. Он выбрал пассажирский одномоторный самолёт Vultee V-1A американского авиаконструктора Джерарда Валти. Самолёт имел закрытую кабину и сменное шасси (в разных условиях можно было использовать колёса, лыжи и поплавки). На нём пилоты совершили перелёт из Лос-Анджелеса в Москву с посадками в Сиэтле, на Аляске и в СССР. За этот перелёт Сигизмунд Леваневский был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Последний полёт

После успешных, прогремевших на весь мир перелётов через Северный полюс экипажей Чкалова и Громова в 1937 году на разочаровавшем Леваневского самолёте АНТ-25 конструкции Туполева, Сигизмунд Александрович решил совершить ещё более значимый перелёт через Северный полюс в США. Причём не просто ради рекорда дальности полёта на специально подготовленном для этой цели самолёте, а коммерческий полёт с грузом на четырёхмоторном воздушном корабле.

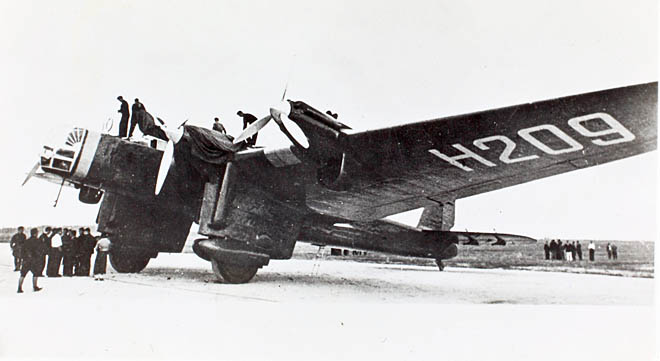

К этому моменту такой самолёт – ДБ-А сконструировал на базе туполевского ТБ-3 коллектив Военно-воздушной академии им. Жуковского под руководством Виктора Болховитинова (ДБ-А – дальний бомбардировщик Академии). На одной из первых машин этой марки, фактически ещё являвшихся экспериментальными, Леваневский, в очередной раз убедивший руководство страны в целесообразности своей затеи, 12 августа 1937 года отправился из Москвы через Северный полюс на Аляску.

Радиосвязь с самолётом прервалась 13 августа уже после прохождения Северного полюса, после того как в 14.32 по московскому времени Леваневский сообщал об отказе крайнего правого двигателя и о плохих метеоусловиях. После пропажи самолёта были организованы поиски как в СССР, так и в США, однако результатов они не дали.

С 13 августа 1937 года экипаж самолёта ДБ-А «СССР Н-209» в составе командира самолёта Сигизмунда Леваневского, второго пилота Николая Кастанаева, штурмана Виктора Левченко, бортрадиста Николая Галковского, бортмехаников Григория Побежимова и Николая Годовикова считается пропавшим без вести.

Добавим, что в 1939 году после учреждения высшего знака отличия Героя Советского Союза – медали «Золотая Звезда», было принято решение награды погибших героев в семьи не передавать, а «Золотую Звезду» № 2, полагавшуюся Леваневскому, как обладателю высшей степени отличия страны, вручили Николаю Каманину.

Кстати

О непростом характере честолюбивого, но действительно незаурядного пилота свидетельствуют строки из воспоминаний Леонида Кербера – лауреата Ленинской премии и бывшего заместителя Туполева, который участвовал в подготовке последнего полёта Сигизмунда Леваневского: «Когда мы в Монино занимались подготовкой, возник на первый взгляд простой вопрос: в какие цвета красить самолёт? Леваневского с нами ещё не было, и его запросили через комиссию по дальним перелётам. Пришёл ответ: «В мои цвета». И всё. Без каких-либо разъяснений, как будто всем это было известно. Начались поиски ответа на «архиважный» для дела вопрос, что это за «его цвета»? Через родственников удалось выяснить, что у него есть фамильный герб из двух цветов — красного и синего… Я помню, с какой обстоятельностью и скрупулёзностью готовились машины для Чкалова и Громова, какая борьба шла за сокращение веса. А здесь пришлось перекрашивать весь самолёт. Причём красный и синий цвета легли на старую краску военного образца: сдирать её не было времени. Только эти «малярные» работы дали 200 лишних килограммов…».

Что случилось с ДБ-А?

Разбираясь в причинах исчезновения самолёта Сигизмунда Леваневского во время рокового перелёта через Северный полюс, специалисты высказывали разные версии, в том числе, казалось бы, самые невероятные.

Так, полярный лётчик Борис Чухновский, активный участник поисков, был уверен: ДБ-А «СССР Н-209» совершил вынужденную посадку на неровную ледяную поверхность, сломал шасси и обе радиостанции в носовой части самолёта, но экипаж длительное время оставался жив, возможно перезимовал.

Борис Черток – ведущий инженер по спецоборудованию самолёта Н-209, впоследствии академик, Герой Социалистического Труда, один из ближайших соратников Сергея Королёва не сомневался: посадить повреждённый самолёт на торосистый лёд невероятно трудно без больших повреждений. Последствием тяжёлого обледенения машины могло стать её разрушение ещё в воздухе. По этой версии, катастрофа произошла спустя один-два часа после передачи последней радиограммы, а самолёт упал на расстоянии 500 – 1000 км к югу от полюса, в американском секторе Арктики. Весной 1938 года морские течения и направления дрейфа льдов были таковы, что с большой вероятностью ДБ-А если при падении не ушёл под воду, то вместе со льдами был вынесен к Гренландии, а оттуда – в Атлантический океан.

Исследователи данной темы посчитали весьма любопытной деталью и записки американского священника и путешественника Гомера Келлемса. По его свидетельству, местные жители рассказали о необычном для тех мест шуме моторов, который они услышали 15 августа 1937 года в море Бофорта (к востоку от Чукотского). Вскоре после появления в небе самолёт ушёл под воду. Подплыв к месту падения на своих охотничьих каяках, эскимосы увидели, по их словам, характерное масляное пятно. Келлемс заинтересовался сообщением, отправился вместе с проводниками-эскимосами на место гибели, но началась зима и им пришлось вернуться. Впрочем, здесь надо учитывать, что связь с бортом прервалась двумя днями ранее – 13 августа, так что, если Келлемс не ошибся в дате, эта версия выглядит хотя и интересной, но сомнительной.

Как бы там ни было, что на самом деле случилось с Сигизмундом Леваневским и его экипажем в последнем полёте до сих пор остаётся неизвестным.

Тем временем

Катастрофа Н-209 сказалась и на судьбе бомбардировщика ДБ-А. Его доводка затянулась на четыре года, что можно связать с трагическим августовским перелётом 1937 года. К началу производства на заводе в Казани самолёт устарел, и после постройки пяти экземпляров все их направили на Дальний Восток. Серийную постройку прекратили ещё до Великой Отечественной войны.

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО. Старший брат Сигизмунда Леваневского – Юзеф также был известным лётчиком, правда, не советским, а польским. Он участвовал в рекордных перелётах польской авиации и погиб 11 сентября 1933 года в авиакатастрофе у села Засурье Ядринского района Чувашской АССР. Вместе с Чеславом Филиповичем, получившим при аварии травмы, Юзеф Леваневский планировал преодолеть маршрут Варшава – Пекин и побить рекорд дальности полёта по прямой для лёгких самолётов на специально переделанной в Польше машине PZL-19.