Зона покоя

16.08.2024

Ульяна БАБИЙ

gazeta@ks.chukotka.ru

Говоря о жемчужине Артики – острове Врангеля, каждый представляет большой арктический остров с богатейшей флорой и фауной, осколок древней Берингии, где находятся крупнейшие птичьи колонии, скопления белых медведей, пасутся стада овцебыков. И почти никто не вспоминает, что в состав одноимённого Государственного природного заповедника, а также Чукотского автономного округа входит ещё и крошечный островок Геральд, расположенный в 60 км на восток от Врангеля.

Таинственный Геральд, на котором практически никто не бывает и в наши дни, представляет собой маленький горный хребет, куда тяжело забраться даже медведям. Тем не менее он неоднократно играл важную роль в судьбах арктических экспедиций двух прошлых столетий.

Остров занимает площадь всего 11,3 кв. км и скорее напоминает одинокую скалу среди холодных вод и ледовых полей. В своё время он так же, как и остров Врангеля, был частью Берингии, которая соединяла Азию с Америкой. Скалистые берега Геральда настолько неприветливы, что лишь морские птицы сумели заселить их. Тем не менее даже этот неуютный участок суши манит белых медведей. В некоторые годы здесь может залегать до 30 медведиц для выведения потомства. Учитывая небольшую площадь, плотность берлог на Геральде – одна из самых высоких в Арктике. А ещё в августе – октябре редкие узкие пляжи острова могут облюбовать небольшие группы тихоокеанских моржей, куда они выходят для отдыха. Людей здесь почти не бывает, а сами сотрудники заповедника называют это место зоной покоя.

Келлет поднял флаг

Открытие острова Геральд произошло волею случая в то время, когда мореплаватели долго и безуспешно искали остров Врангеля, существование которого предполагалось. Начиная с конца первой половины XIX столетия, прилегающий район акватории усиленно посещали иностранные экспедиции, чтобы отыскать бесследно исчезнувшего знаменитого английского мореплавателя Джона Франклина, отправившегося в 1845 году через Баффинов залив для открытия Северо-западного прохода (так называли морской путь в южные моря через Ледовитый океан вдоль северного берега Америки через Канадский арктический архипелаг).

В числе моряков, искавших Франклина, был английский капитан Генри Келлет – командир экспедиционного судна «Геральд». В августе 1849 года в сопровождении корабля «Пловер» под командованием капитана Томаса Мура он отправился с американского берега в западном направлении. Ледовая обстановка благоприятствовала, и он вскоре открыл расположенный в Чукотском море небольшой островок, который и назвал по имени своего кораб-ля островом Геральд. Келлет высадился на берег, произвёл беглый осмотр участка суши, соорудил мачту и поднял на ней британский флаг. Западнее Геральда он заметил ещё одну землю, однако не смог подойти к ней из-за тяжёлой ледовой обстановки, хотя и нанёс её на карту под именем Земля Келлета. Как выяснилось впоследствии, эта суша оказалась островом Врангеля.

Трагедия «Жаннетты»

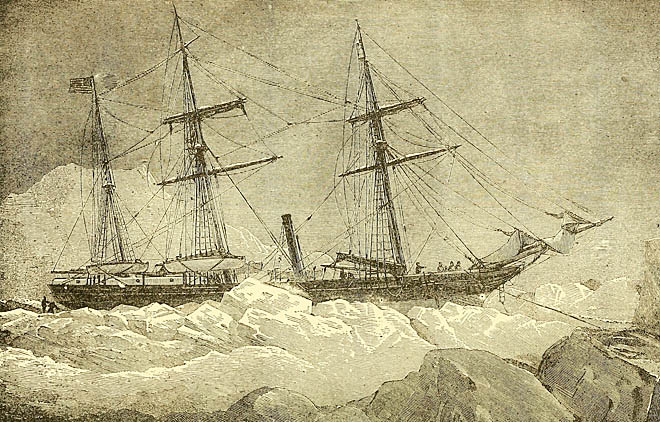

Вскоре Геральд станет «свидетелем» другой арктической экспедиции, вошедшей в историю как одна из самых печальных. В 1878 году знаменитый полярный исследователь Адольф Эрик Норденшёльд предпринял плавание, считавшееся до того времени неосуществимым. В поисках Северо-восточного прохода он пытался пройти морем на корабле «Вега» из Европы вдоль северных берегов Азии и пропал. На поиски Норденшёльда из Сан-Франциско 8 июля 1879 года отправился барк «Жаннетта» под командованием капитана де Лонга с 32 членами экипажа на борту.

Миновав Берингов пролив, «Жаннетта» подошла к арктическому побережью Чукотки, где люди де Лонга высадились в районе Колючинской губы. Здесь от местных жителей они узнали, что корабль Норденшёльда не нуждается в помощи: благополучно перезимовав в Колючинской бухте, он отправился через Берингов пролив в Тихий океан в июле. Получив хорошие известия о Норденшёльде, де Лонг решил попытаться достичь Северного полюса, воплотив свою давнюю мечту. Это путешествие стало для него и большинства экипажа «Жаннетты» роковым.

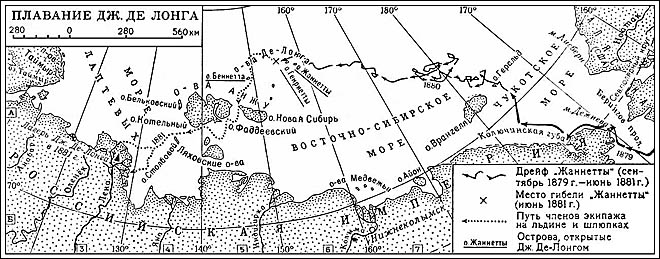

«Жаннетта» была затёрта льдами в начале сентября 1879 года недалеко от острова Геральд. Вмёрзшее в ледовое поле судно легло в дрейф и выписывало замысловатые петли в течение всего 1880 года. В это время экипаж экономно расходовал запасы угля и провизии и сравнительно благополучно жил за счёт охоты на нерпу и белых медведей. В 1881 году скорость дрейфа увеличилась, и де Лонг с товарищами впервые за долгое время увидели землю – два небольших островка, названных им Жаннеттой и Генриеттой (эти участки суши находились в северно-восточной части большого архипелага, позднее получившего имя Новосибирские острова).

13 июня 1881 года случилось непоправимое: как пишет де Лонг в своём дневнике, «Жаннетта», не выдержав напора льда, затонула. Экипаж во главе с капитаном с лодками, санями и припасами оказался на льду примерно в 800 км севернее устья Лены.

Продвинувшись южнее, люди де Лонга вышли к свободной ото льда части моря Лаптевых и продолжили путь на трёх лодках. Налетевшая 12 сентября буря разметала суда. Одна из лодок под командованием инженера Джорджа Мельвилля достигла дельты Лены,где остановилась в пустом зимовье. Через несколько дней моряков обнаружили якуты, которые оказали им помощь.

Остальные участники экспедиции де Лонга пропали. Мельвилль пытался при поддержке аборигенов организовать их поиски, но наступление зимы и частые пурги вынудили прекратить эти попытки.

Лишь следующей весной Мельвиллю удалось возобновить поиски. В марте 1882 года на небольшом острове в северной части дельты Лены, в 20 км к востоку от Туматского залива был обнаружен лагерь американцев и тела де Лонга и его спутников. Здесь же нашли дневник капитана, где зафиксированы подробности последних дней полярников, испытывавших крайние нужду и лишения. Заключительная, полная отчаяния запись де Лонга такова: «Воскресенье. 30 октября. 140 день экспедиции. Дальше идти нет сил…».

Де Лонга и его товарищей пытался искать не только Мельвилль. Ещё в 1881 году, не получая на протяжении долгого времени никаких сведений о «Жаннетте», в Америке стали готовить экспедицию для поисков исчезнувшего судна. В неё отправился таможенный пароход «Томас Корвин» капитана Хупера, а позже – пароход «Роджерс» под начальством капитана Берри. Большие надежды были на остров Врангеля, поскольку предполагалось, что экипаж «Жаннетты» мог достичь его берегов и выжить. Но сначала «Томас Корвин» направился к острову Геральд. После короткой высадки здесь в конце июля моряки начали пробиваться сквозь льды к острову Врангеля. Судну потребовалось целых 12 дней, чтобы пройти незначительное расстояние в 60 км. Не обнаружив следов «Жаннетты», «Томас Корвин» ушёл обратно в Сан-Франциско.

Выйдя на полтора месяца позже «Корвина», 24 августа, пароход «Роджерс» подошёл к Геральду, в точности повторив маневр своего предшественника. Исследователи высадились на берег, взошли на вершину скалы, увидели вдали горы острова Врангеля и на следующий же день к вечеру, удачно преодолев льды, бросили якорь вблизи юго-восточной оконечности острова. Никаких следов «Жаннетты» на островах обнаружено не было.

Где не прошёл «Карлук»

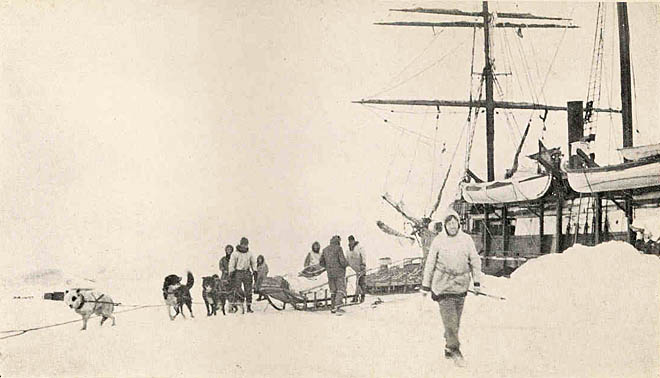

Ещё раз героем хроники путешествий остров Геральд стал в начале XX века. В это время известный канадский предприниматель и исследователь Арктики Вильялмур Стефансон задумал крупный полярный поход, главной целью которого было стремление открыть в малообследованном районе севернее Канады новые земли. В состав комплексной экспедиции входило несколько судов, в том числе китобойный барк «Карлук». Загруженный сверх меры, он 17 июня 1913 года отплыл из Британской Колумбии (провинция на западе Канады). На борту находился 31 человек, включая двух детей 3 и 11 лет. В рейс отправился и сам Стефансон.

Уже 6 августа у мыса Барроу (арктическое побережье Аляски) «Карлук» попал в тяжёлые льды, преодолеть которые ему оказалось не по силам. Находясь всего в 20 милях от берега и полагая, что судно село на грунт и останется здесь на зимовку, Стефансон предпринял экскурсию на берег, но на корабль уже больше не вернулся: сильнейший ветер сдвинул с места льды, увлекая за собой «Карлук» в северо-западном направлении.

Корабль долго носило по Чукотскому морю, а 11 января 1914 года он затонул после ледового сжатия. Предвидя печальный финал, командир корабля Роберт Бартлетт умело распорядился ограниченным временем – экипаж успел перенести с корабля всю провизию и соорудить лагерь на льду. Отсюда Бартлетт организовал экспедицию на ближайший остров Геральд, куда планировал переправить запасы. Однако это мероприятие не увенчалось успехом. В пути погибли семь человек, а остальные были вынуждены вернуться в лагерь.

Неудачная попытка достичь Геральда вынудила Бартлетта двигаться к острову Врангеля, но барьер из мощных торосов преградил путь. Шесть дней продолжался героический поход, и 12 марта путники были у цели. Бартлетт решил немедленно отправиться к берегу Чукотки в сопровождении одного эскимоса и семи собак с запасом провизии на два месяца. В истории исследования острова Врангеля этот пеший поход с острова на материк через пролив, который в самом узком месте достигает длины 146 км, до сей поры считается единственным. К тому же надо учитывать, что у путешественников не было чётких ориентиров.

На континенте Бартлетт и его спутник встретили чукчей, которые радушно приняли их. В итоге капитану удалось добраться до русского торгового поста на побережье Берингова пролива и сообщить о судьбе команды «Карлука».

Уже 7 сентября к острову приблизилась американская шхуна «Кинг энд Уинг» во главе с Олафом Свенсеном, а на следующий день зимовщиков ожидала новая радость – у Врангеля появилось судно-тюленебой Bear («Медведь»), на котором находился и сам организатор спасения – капитан Роберт Бартлетт. Спасённые были доставлены в Ном на Аляску…

Сегодня остров Геральд, ставший в своё время очевидцем нескольких драматических экспедиций в высокие широты, почти неприступен для самих сотрудников заповедника «Остров Врангеля», в который он входит территориально. За всё время немногим специалистам довелось поработать здесь. В отличие от Врангеля на него запрещены высадки туристов, а научные экспедиции организуют лишь при крайней необходимости. В основном запрет связан с высокой степенью беспокойства для животных и рисками антропогенного влияния на этой весьма компактной арктической территории.

Кстати

Первые достоверные сведения о посещении острова Геральда представителями России относятся к 1911 году, когда команда ледокола «Вайгач» высадилась на острове и выполнила съёмку побережья. В 1926 году полярный исследователь Георгий Ушаков, прибывший на ледокольном пароходе «Ставрополь», установил здесь памятный знак и поднял советский флаг. В 1935 году экспедиция на ледоколе «Красин» составила карту острова и провела гидрографические работы. Тогда же были присвоены названия отдельным географическим объектам: залив Микояна и Южный, мыс Островершинный. С 1960 года Геральд получил статус заказника республиканского значения, а в 1976 году был передан в состав заповедника «Остров Врангеля». В конце 1970-х годов здесь провели ботанические исследования, а в 2004 году остров вместе с островом Врангеля включили в список Всемирного наследия Юнеско.

ГЕРАЛЬДА СТАРШИЙ БРАТ. Остров Врангеля, который по площади более чем в 650 раз больше острова Геральд, искали значительно дольше. Отдельные сведения о крупном участке суши к северу от Чукотки поступали от русских служилых людей, начиная с середины XVIII века. В 1820 – 1824 годах во время Колымской экспедиции российский полярный исследователь Фердинанд Врангель вместе с товарищами выполнил несколько больших зимних маршрутов на собачьих упряжках по льду Восточно-Сибирского моря, однако острова, который лежал чуть восточнее, так и не обнаружил. В 1849 году эту землю увидел открывший Геральд Генри Келлет, однако из-за льдов он так и не смог к ней приблизиться. И только в навигацию 1867 года американский китобой Томас Лонг (не путать с капитаном «Жаннетты» Джорджем де Лонгом!) на барке «Найл» достиг острова и нанёс его на карту. В знак уважения к трудам и упорству русских исследователей Арктики Лонг назвал остров именем Фердинанда Врангеля.