Воспоминания об АлСибе

04.10.2024

От редакции: 6 октября 1942 года начала работу Красноярская воздушная трасса, также вошедшая в историю как АлСиб (Аляска – Сибирь), в создании которой большую роль сыграли жители Чукотки. По этому маршруту из США в СССР на протяжении трёх лет перегнали тысячи американских военных и транспортных самолётов, столь нужных фронту. О том, как это было, «КС» подробно рассказывал в цикле статей подполковника авиации в запасе исследователя и популяризатора истории отечественного воздушного флота Вячеслава Филиппова, опубликованных в 2020 – 2021 годах. Накануне очередной годовщины с начала работы трассы и в преддверии 80-летнего юбилея Великой Победы, который наша страна отметит в следующем году, предлагаем читателям взглянуть на эту страницу истории глазами самих тружеников АлСиба.

Людмила ЕРШОВА ФОТО: ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ

gazeta@ks.chukotka.ru

Сотрудники Эгвекинотского краеведческого музея подготовили интересную выставку, посвящённую воздушной трассе Аляска – Сибирь, первый аэродром которой на территории нашей страны находился в Уэлькале. Уникальна экспозиция тем, что историю трассы рассказывают непосредственные участники воздушного перегона: лётчики, радисты, служащие аэродромов. Их свидетельства взяты из писем, которые много лет сотрудники музея скрупулёзно собирали и архивировали, вели переписку с героями тех событий.

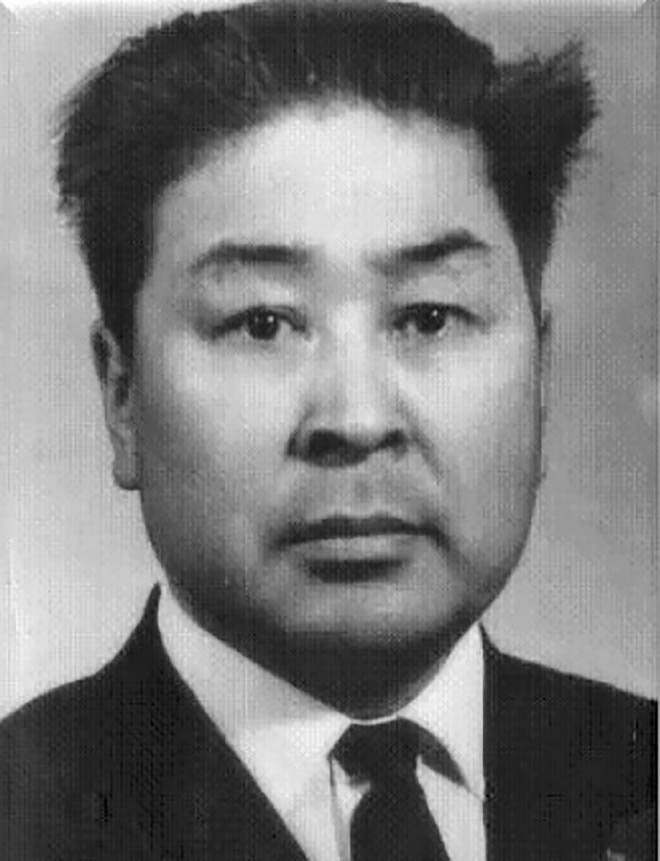

Анфиса Николаевна ФОКИНА, вдова Василия Васильевича Фокина (на фото внизу), главы советской военной миссии по приёмке военной техники в Тегеране в 1942 году:

«Вы сделали большое дело, организовав музей. Сколько могло быть интересных фотографий, так как Василий Васильевич был большим любителем, с фотоаппаратом никогда не расставался. Но тогда это не разрешалось, да и сама трасса была тайной. А погибали там, как на фронте, да и условия были не лучше. Особенно важно увековечить работу трассы, в этом ваша заслуга.

С июня 1942 года в Тегеране работала советская военная миссия по приёмке ленд-лизовских военных самолётов под руководством полковника Фокина Василия Васильевича. В августе 1942 года миссия была отозвана в Москву и почти целиком отправлена на Аляску».

Елена Александровна МАКАРОВА, переводчица группы военной приёмки, Фэрбанкс, Аляска, США:

«Начиналась трасса Аляска – Сибирь в Фэрбанксе, США. Здесь базировались Первый перегоночный авиаполк (1-й ПАП) и группа военной приёмки военных самолётов. Сначала у американцев было очень превратное представление о советских девушках. Многие из них считали, что русская девушка ходит в красной косынке и обязательно умеет управлять трактором. А русский мужчина – это обязательно маленький человек с бородой и бомбой. Как писали в журнале, издаваемом на Аляске, «оказывается, русские похожи на нас самих. Они вежливы, дружелюбны и не лишены чувства юмора. Но когда они заняты работой, они более серьёзны, чем американцы. Это происходит оттого, что они видели врага в лицо. Слышали тяжёлые смертельные шаги гунна у ворот Москвы».

Михаил Григорьевич МАЧИН, начальник военной приёмки ВВС Красной армии, Фэрбанкс, Аляска:

«С сентября 1942 года по американской трассе пошёл поток боевых самолётов, десятками и сотнями на аэродром Фэрбанкс Лад-Филд. Американская сторона хорошо продумала стыковку – выбор места двух огромных воздушных трасс Аляска – Сибирь. Лад-Филд – огромная военно-воздушная база, которая способна ежедневно принять и выпустить большое количество самолётного парка и разместить личный состав. Наша военная миссия – военная приёмка работала с большим напряжением по 12-14 часов в сутки, чтоб не создавать пробок на базе».

Томас УОТСОН, американский лётчик, участвовал в инспекционной поездке по советскому участку воздушной трассы в 1942 году:

«Случись любая вынужденная посадка, у человека не будет никаких шансов остаться в живых, если он потерпит аварию над этим районом. Он слишком далёк от любого места, до которого можно дойти, и здесь слишком холодно для того, чтобы выжить».

Василий Иванович НАНОК, житель Уэлькаля:

«После окончания школы в Анадыре в 1943 году я приехал домой в Уэлькаль, где поступил работать истопником в общежитиях лётчиков – перегонщиков боевых самолётов. Молодой, работал с 6 утра до 24 часов, потому что надо было заготавливать много угля и дров. Топил 12 печей с одной мечтой, чтоб вернувшиеся из полётов лётчики отдохнули в тепле. Затем в январе 1944 года по направлению РК ВЛКСМ поехал в Анадырский радиоцентр (расположен в Комбинате на мысе Обсервации) учиться на радиста, оттуда поддерживали радиосвязь с Номом. В зимнее время делали на льду зимний запасной аэродром. Когда погоды нет в Уэлькале, эскадрильи самолётов «Кобра», А-20, Б-25 сажали на льду Комбината».

Дмитрий Степанович КУЗАКОВ, радист аэропортов Уэлькаль (1943 год), Анадырь (1944 – 1945 годы):

«У нас, радистов, была забота, как лучше обслужить полёты радиосвязью. Вы, наверное, знаете, что в условиях Чукотки это очень трудно. Бывало часто, что двое-трое суток связи нет ни с кем. А погода хорошая, самолёты перегонять надо. Ох, и попадало же нам от полковника А. Мельникова (он даже обещал нас всех утопить в заливе Креста). Выручали самолёты. Один выпускали в сторону Нома, другой – в сторону Марково, передавали их погоду и разрешение на вылет нам (своеобразная авиаразведка!)».

«Случилась в Уэлькале сильная пурга, все лётчики и техники крепили самолёты к якорям. Радистка Люба Лобова шла домой с пеленгатора, её ветром сбило с ног и понесло по полосе. Один из привязывавших самолёты успел поймать катящийся комок тряпок. Это была Люба».

Самуил Борисович ПИЕЦКИЙ, радист аэропорта Якутск:

«Безопасность движения воздушных судов на трассе протяжённостью свыше 4 тысяч километров зависела от высокого умения проведения качественной радиосвязи. Мы осуществляли связь как с наземными радиостанциями по трассе до Уэлькаля, Нома, Фэрбанкса с Москвой, так и с самолётами. Особенно ответственные радиосвязи проводились во время перелётов правительства, таких как Молотова, Уоллеса и других».

Владимир Александрович ПУЩИНСКИЙ, командир 8-го ТАП:

«Помощь блокадному Ленинграду в 1941 году осуществлялась эскадрильями Московской авиагруппы особого назначения, в частности 3‑й эскадрильей, которой я командовал. Многие экипажи 8-го транспортного авиаполка (ТАП) прибыли на трассу из упомянутой Московской авиагруппы. Все экипажи транспортных самолётов, состоявшие из командира корабля, второго пилота, бортмеханика и бортрадиста, имели до прихода на трассу большой опыт полётов в различных метеоусловиях и ночью без штурмана, и этот опыт перенесли на трассу – летали без штурмана в составе экипажа».

Алексей Павлович КОРНИЛОВ, штурман 2-го ПАП:

«Шёл 1944 год. В группе бомбардировщиков с штурманом В. Г. Фоминым летели в Сеймчан. Погода была непростая. Много летели за облаками. Для надёжности в ориентировке все штурманы групп рассчитывали выход на характерный изгиб реки Колымы, что севернее аэродрома Сеймчан. Но штурман группы не учёл сильный боковой ветер, и группа вышла южнее аэродрома на 20-30 км, где тоже была развилка реки Колымы, но меньшего размера. Группа стала улетать на юг от Сеймчана. Этот случай мог окончиться трагически для всей группы, если бы не молодой штурман Иван Лебедев, который обнаружил, что группа уходит от аэродрома посадки. Вот от таких, казалось бы, мелочей зависела судьба перегона».

Константин Яковлевич МАСЛОВЕЦ, лётчик 8-гоТАП:

«Неизвестна причина гибели экипажа Пономаренко*, вылетевшего из Уэлькаля. Они везли гидросмесь для самолётов. Экипаж потерпел катастрофу, не долетая Ушканьих гор, на ровном месте. Его долго искали и нашли: когда выпал снег, на нём выступило большое красное пятно (цвет гидросмеси) и по нему обнаружили место происшествия».

* Экипаж Си-47 8-го ТАП: Ф. Л. Пономаренко, командир; Л. А. Дерибин, бортмеханик; И. В. Попов, бортрадист. Погиб 25.11.1943 г.

Анатолий Гаврилович НАЗАРОВ, бортрадист 8-гоТАП:

«В экипаж*, который в 1944 году при заходе на посадку в Уэлькале утонул, я не попал случайно. Командиром корабля этого экипажа был второй пилот, выпущенный летать самостоятельно командиром. Он набрал себе экипаж, и на втором полёте самолёт при заходе на посадку утонул, и все погибли. Дело в том, что перед этим мы перегнали Си-47 до Москвы, и все члены экипажа, кроме него, при возвращении на Аляску попросились заехать домой к родителям на несколько дней. Благодаря этому я не оказался в этом экипаже».

* Экипаж Си-47 1-го ПАП: П. П. Данилов, командир; С. М. Добкин, борттехник; П. Ф. Гордиенко, бортрадист. Погиб 30.05.1944 г.

Анатолий Степанович ТКАЧЕНКО, техник по спецоборудованию 4-го ПАП:

«При сильнейшем морозе с ветром авиатехники, одетые в обычные шинели и сапоги, в абсолютной темноте подогревали моторы. Полное отсутствие запчастей. Опыт работы американцев не годился: у них более мягкий климат.

О катастрофе экипажа Герасимова мне известно следующее: 28 августа 1943 года экипаж самолёта Си-47 № 25644 имел оперативное задание доставить строителей из Олекминска в Марково и далее следовать в Уэлькаль. Самолёт прибыл на аэродром Марково, произвёл выгрузку пассажиров и через 20 минут ночью вылетел в Уэлькаль. По маршруту была облачность. Не уточнив своего точного местонахождения, пилот стал пробивать облачность и врезался в гору Ушканьего хребта. Самолёт сгорел. Ввиду непроходимости местности погибший экипаж не удалось вывезти».

Георгий Станиславович БЕНКУНСКИЙ, командир корабля 8-го ТАП:

«Перегонка самолётов по трассе АлСиб была заслуженным отдыхом для фронтовиков. Кто как воспринимает эти полёты. Неприятнее было лететь через линию фронта, когда в самолёт летят сотни снарядов и пуль, и каждый может стать роковым. Несмотря на сложности полётов на трассе, по самолётам там никто не стрелял».

Василий Петрович БОКОВ, лётчик 1-го и 2-го ПАП:

«Я думаю, героизма, проявленного в те годы, в августе 1942-го – августе 1945 годов, не было. Просто мы выполняли свой служебный долг по перегонке боевых самолётов по маршруту Аляска – Сибирь для фронта, для победы над фашистской Германией».

Илья Павлович МАЗУРУК, командир 1-й краснознамённой перегоночной авиадивизии:

«Полёты на Севере требовали крепкого здоровья, отличного знания материальной части самолёта, умения ориентироваться в любой обстановке. Север внезапно преподносит такие сюрпризы, что потом только сам удивляешься, как же ты остался жив и сохранил дорогую материальную часть».

Виктор Дмитриевич ГЛАЗКОВ, стрелок-радист 8-го ТАП:

«Прошло 50 лет со дня перегонки самолётов из США в СССР. Для истории срок небольшой, а для человека это целая жизнь. Ветераны за это время состарились. Многие ушли из жизни, но сотрудничество и дружба советских и американских граждан, ветеранов, воинов в период Второй мировой войны, которую в СССР называют Великой Отечественной, долго будет служить великим примером для наших потомков».

Вера Семёновна ВИНОГРАДОВА-ШЕВЧЕНКО, вдова штурмана 2-го ПАП Алексея Викторовича ШЕВЧЕНКО:

«Как это важно увековечить работу трассы Аляска – Сибирь. Музей делает очень нужную для всех, ветеранов и потомков, работу. Как хорошо, что вы есть! Надеемся, что ни одна могила, ни один солдат или офицер не останется безвестным. Этим самым вы приносите радость их родителям, вдовам и любимым».

Справка «КС»

С октября 1942-го по октябрь 1945 года по воздушной трассе Аляска – Сибирь из США в СССР в соответствии с договором ленд-лиза было перегнано 8094 самолёта различных типов. На территории Советского Союза для обеспечения работы АлСиба построили и реконструировали 16 аэродромов, в том числе 6 на Чукотке, а также 15 в США и Канаде. Американская часть маршрута начиналась в городе Грейт-Фолс в штате Монтана, а заканчивалась на Аляске. Наши лётчики принимали самолёты у американцев в Фэрбанксе. Первым советским аэродромом трассы был Уэлькаль. Протяжённость участка Фэрбанкс – Красноярск составляла 6500 км.