Соратники первых Героев

13.12.2024

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

Завершая начатый в апреле цикл материалов о первых Героях Советского Союза – лётчиках, пришедших на помощь членам команды и экспедиции парохода «Челюскин», который погиб во льдах у берегов Чукотки 13 февраля 1934 года, нельзя не вспомнить и о других участниках этой уникальной на тот момент спасательной операции. Ведь это было делом не только семерых первых Героев – за их подвигом стояло большое количество не менее отважных людей.

Награды Родины

Напомним, 20 апреля 1934 года, всего неделю спустя после эвакуации из ледового лагеря Шмидта последнего челюскинца, было подписано Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР «О присвоении звания Героев Советского Союза». В нём говорилось: «Отмечая беспримерную героическую работу лётчиков, осуществивших спасение челюскинцев, Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет: присвоить звание ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – Ляпидевскому А. В., Леваневскому С. А., Молокову В. С., Каманину Н. П., Слепнёву М. Т., Водопьянову М. В., Доронину И. В.».

Так, семеро первых получили Грамоты ЦИК СССР о присвоении звания Героев Советского Союза и высшую на тот момент награду страны – орден Ленина. Кавалерами этого ордена стали и другие непосредственные участники спасения челюскинцев: лётчик-наблюдатель Лев Петров, штурман Матвей Шелыганов, авиатехники Анатолий Разин, Иван Девятников, бортмеханики Михаил Руковский, Пётр Пилютов, Герман Грибакин, Владимир Александров, Михаил Ратушкин, Яков Савин, Уильям Левери, Клайд Армистед.

Одновременно орденом Красной Звезды были награждены все челюскинцы (за исключением двоих детей), в том числе лётчик Михаил Бабушкин и бортмеханик Георгий Валавин. Грамот ЦИК СССР также удостоились бортмеханик самолёта Ляпидевского АНТ-4 Николай Куров, базовый механик Андрей Яровой и техник Александр Скляров.

Между тем, зная теперь подробно всю историю спасения челюскинцев, у человека внимательного могут возникнуть вопросы по поводу некоторых награждений, так как на фоне безусловных заслуг этих людей бросается в глаза и явное несоответствие вклада некоторых из них статусу полученной награды.

Заслужили все

Увы, представление и само награждение, точнее, его утверждение – фактор исключительно субъективный, сильно зависящий от отношения к представляемому к награде и мнения его непосредственного начальника, а также следующих руководителей, «по цепочке» утверждающих наградной документ. Например, вторым в Ванкарем с ледового аэродрома 2 апреля 1934 года прилетел на экспедиционном чиненом-перечиненом Ш-2 «СССР Н-21» лётчик Бабушкин с бортмехаником Валавиным. По логике Бабушкин должен был стать одним из первых Героев Советского Союза, ведь мало того, что он являлся членом экспедиции и пережил весь дрейф, он и по максимуму использовал свой маленький самолётик. Однако Бабушкина и Валавина наградили, как и всех челюскинцев, лишь орденами Красной Звезды.

При этом вторым в списке Героев Советского Союза стоит фамилия Леваневского, который, как известно, не вывез ни одного человека со льдины. Он, потерпев аварию на купленном в США самолёте, фактически не принимал непосредственного участия в спасательной операции. В заслугу ему был поставлен факт доставки из США на Чукотку уполномоченного Правительственной комиссии Георгия Ушакова – благо в происшествии никто из них серьёзно не пострадал.

По этой логике можно было бы, как и Леваневского, отметить званием Героя других пилотов, по разным причинам не долетевших до ледового лагеря челюскинцев: Фёдора Куканова, Бориса Бастанжиева, Ивана Демирова, Бориса Пивенштейна, Виктора Галышева. Однако им звание Героев Советского Союза тогда не присвоили. Причём, если Галышев, Пивенштейн, Бастанжиев и Демиров «за проявление личного мужества и настойчивости для достижения конечной цели» Постановлением ЦИК СССР от 20 апреля 1934 года были награждены орденами Красной Звезды, то пятерых авиаторов отметили наградами значительно позже. Вышедшим почти через два месяца Постановлением ЦИК СССР лётчик Фёдор Куканов удостоился ордена Красной Звезды, а бортмеханик и комендант аэродрома в Ванкареме Николай Аникин, бортмеханик Флегонт Бассейн, лётчик Фабио Фарих и второй пилот АНТ-4 Евгений Конкин получили ордена Трудового Красного Знамени. Правда, Фарих и Бассейн в самой спасательной операции не участвовали, но по её окончании они остались с Водопьяновским ПР-5 «СССР Л-1090» на Чукотке и выводили в конце июня 1934 года освободившиеся ото льда суда во Владивосток.

Наверное, самым несправедливым позднее награждение орденом более низкого статуса оказалось для участника первого удачного полёта в лагерь Шмидта второго пилота экипажа Ляпидевского и командира звена самолётов АНТ-4 Конкина, который по логике должен был получить если не звание Героя, то как минимум орден Ленина. Какой субъективный фактор тут вмешался – не ведомо.

При этом вовсе без наград остались член экипажа АНТ-4 младший инженер Гераськин, из авиаотряда Каманина – бортмеханики Константин Анисимов, Леонид Осипов, Сергей Астахов, Юрий Романовский и пилот Горелов, из группы Галышева – бортмеханик Владимир Федотов, бортмеханики ЮГ-1 Куканова Владимир Шадрин и Семён Куква.

Те, кто ставил «на крыло»

Если о лётчиках-героях челюскинской эпопеи говорилось много и достаточно подробно, то специалистам, которые готовили машины на земле и обеспечивали техническую возможность проведения эвакуации челюскинцев со льдины, внимания в большинстве источниках уделялось гораздо меньше. Хотя они, как и пилоты, были людьми поистине самоотверженными и уникальными, внеся неоценимый вклад в удачное завершение спасательной операции.

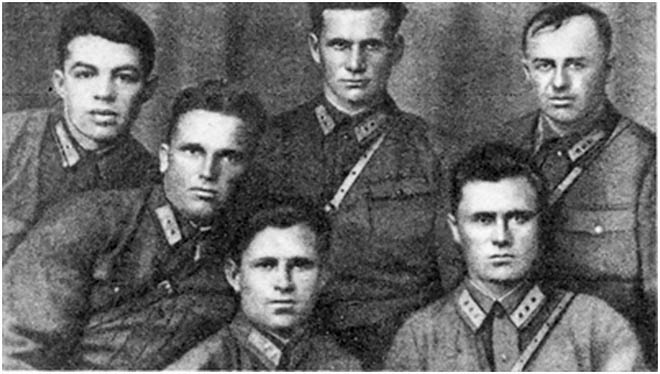

В Ванкареме готовили матчасть к полётам и устраняли неисправности самолётов бортмеханик Р-5 Василия Молокова Пётр Пилютов, бортмеханик Р-5 Каманина Герман Грибакин, техник по приборам и электрооборудованию отряда Каманина Иван Девятников, бортмеханик ПР-5 «СССР Л-1090» Михаила Водопьянова Владимир Александров, бортмеханик Анатолий Разин из группы Каманина, прилетевший вместе с Водопьяновым, американцы-бортмеханики самолётов «Флитстер» Маврикия Слепнёва и Сигизмунда Леваневского Уильям Латимер Левери и Клайд Армистед.

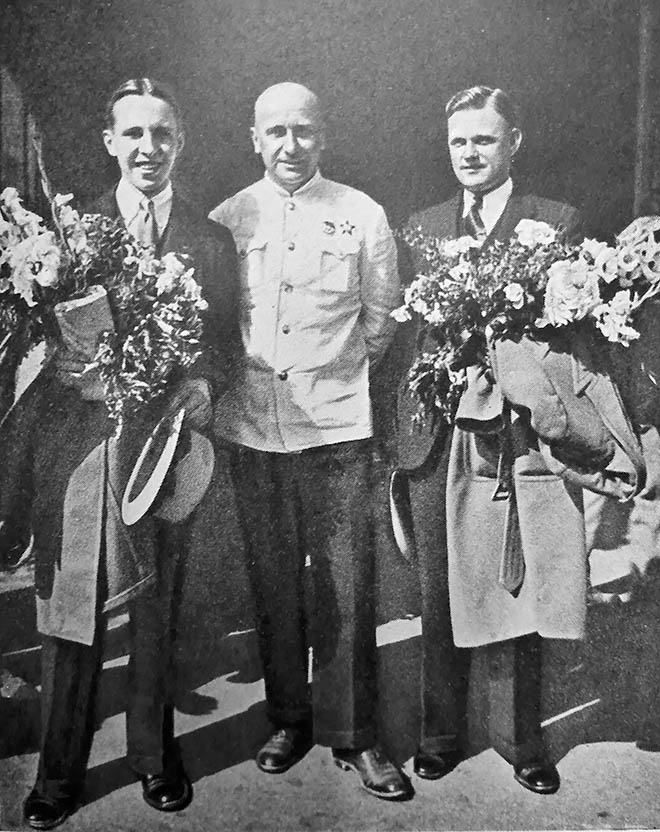

Из воспоминаний Маврикия Слепнёва: «…В Ванкареме механики Левери и Армистед получают от меня распоряжение ночью приготовить антидетонаторную смесь и заправить самолёт горючим. Слово «ночью» их удивляет. Ночью нужно спать, но эти исключительно исполнительные люди немедленно надевают кухлянки и отправляются к бочкам. Иностранцы заражаются нашей бессонной работоспособностью и проникаются уважением к людям из «Сиберии» и к их непонятной им напористости».

Когда спасательная операция завершилась, американцы-бортмеханики вернулись в Ном на Аляску на «Флитстере» Слепнёва. Крайним полётным заданием было доставить в госпиталь в США заболевшего Отто Шмидта с сопровождающим его Георгием Ушаковым.

О другом великолепном бортмеханике Петре Пилютове молчаливый и скупой на похвалу Василий Молоков так написал в своём дневнике: «Бортмеханик Пилютов – прекрасный товарищ и знаток своего дела».

Ещё один герой челюскинской эпопеи Михаил Водопьянов летел на ПР-5 «СССР Л-1090» с бортмеханиками Александровым и Ратушкиным, а так и не добравшийся до ледового лагеря пилот Виктор Галышев – с бортмехаником Владимиром Федотовым на ПС-4 «СССР Л-752». Напомним, что, когда Галышев долетел до Анадыря, у его самолёта отказала бензиновая помпа, для замены или ремонта которой нужно было поднимать мотор. В условиях Севера работа тяжелейшая. Тут ещё бортмеханик Федотов сильно обжёг руки. Поэтому Водопьянов оставил своего бортмеханика Ратушкина в Анадыре для помощи в ремонте самолёта. Из-за этой поломки Галышев опоздал на 10 дней – прилетел в Уэлен только 26 марта. Но ведь прилетел и принял самое деятельное участие в переброске челюскинцев из Уэлена в бухту Провидения к пароходу «Смоленск».

В свою очередь бортмеханик самолёта Junkers W33 (ПС-4) «СССР Л-735» Ивана Доронина Яков Савин не единожды ремонтировал своего старого «немца» после неудачных посадок, благодаря чему самолёт остался «на крыле» и после окончания спасательной операции участвовал в перебросках челюскинцев и имущества на побережье. И эти факты Советское правительство, как говорилось ранее, учло при принятии решения о награждении участников операции по спасению челюскинцев.

Плюс пять Золотых Звёзд

В завершение большого рассказа о первых Героях Советского Союза остаётся добавить, что обойдённый этим званием в 1934 году лётчик парохода «Челюскин» Михаил Бабушкин через три года всё же был удостоен высшей степени отличия страны. Звание Героя Советского Союза ему присвоили 27 июня 1937 года за участие в экспедиции по высадке первой дрейфующей станции «Северный полюс» вместе с её начальником Отто Шмидтом, который ранее возглавлял челюскинцев.

А 22 марта 1938 года звание Героя Советского Союза получили ещё два участника эпопеи – радист «Челюскина» Эрнст Кренкель, а также гидробиолог и полярный исследователь Пётр Ширшов, тоже участвовавшие в работе первой дрейфующей станции «Северный полюс».

Не обошла стороной высокая награда и бортмеханика самолёта Р-5 Молокова Петра Пилютова, который после завершения челюскинской эпопеи окончил Качинскую военную авиашколу и стал лётчиком-истребителем. 10 февраля 1943 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, он был удостоен звания Героя Советского Союза. За время войны он совершил 374 боевых вылета, провёл 74 воздушных боя и сбил 24 немецких самолёта – 17 лично и 4 в группе. Закончил Пилютов войну гвардии подполковником в должности командира истребительного авиаполка.

Таким образом, помимо первых семи Героев Советского Союза, ещё пятеро участников челюскинской эпопеи впоследствии удостоились высшей степени отличия государства и вошли в историю страны благодаря своим свершениям, о которых мы помним до сей поры.

Между тем

18 февраля 1934 года начальнику Камчатского погранотряда было предписано подготовить два самолёта Ш-2 и в разобранном виде погрузить в трюмы ожидающегося парохода, а также направить командира авиазвена Камчатского погранотряда Александра Светогорова для участия в экспедиции по спасению челюскинцев. Из справки, выданной Александру Светогорову: «…Дана старшему лётчику авиаотряда УКПВО УНКВД по ДВК тов. Светогорову Александру Павловичу в том, что он действительно участвовал в экспедиции по спасению челюскинцев в апреле – мае 1934 года в качестве командира экипажа – пилота самолёта «Савоя-62», причём перевёз 29 человек челюскинцев из Уэлена в бухту Провидения, перебросил на мыс Северный медикаменты, врача, а также горюче-смазочное для всех самолётов, участвовавших в спасении челюскинцев». Лётчика-пограничника представили к ордену Красной Звезды, но в итоге он был награждён лишь нагрудным знаком «Почётный работник ВЧК-ГПУ».

САМОЛЁТ-ТРИБУНА. Первое чествование лётчиков-героев и челюскинцев состоялось ещё на Чукотке – практически сразу после завершения спасательной операции. 30 апреля 1934 года в школе Уэлена прошло торжественное собрание, на котором присутствовали местные жители, лётчики и зимовщики. А на следующий день, 1 мая, состоялась демонстрация. Колонны выстроились в следующем порядке: сначала лётный состав, за ними челюскинцы, потом чукчи и работники местных организаций. Самолёт Ляпидевского использовали как трибуну. На нём расположились секретарь райкома и председатель райисполкома. Колонна обошла вокруг школы и подошла к самолёту, у которого начался митинг. Как вспоминали старожилы, сразу после этого в стойбищах у детей появились новые игрушки – вырезанные из моржовой кости самолётики с вращающимся пропеллером. Прикрепив самолётик к палке, дети бегали и гудели, изображая звуки моторов.

Эмиль ЭГГЕРТ

gazeta@ks.chukotka.ru

За помощь в спасении челюскинцев Советское государство отблагодарило и коренных жителей Чукотки. Всероссийский центральный исполнительный комитет (высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган власти РСФСР до 1938 года) издал постановление о премировании всего Чукотского района.

Известно, что уже 26 апреля 1934 года начальник КПП Небольсин выдвинулся из Ванкарема на собаках и проехал по всем стойбищам побережья, чтобы расплатиться с чукчами за выделенных оленей и собак, за работу по перевозке горючего, продовольствия, переброску первых партий спасённых нартами в Уэлен. Он вспоминал, что всего было выплачено около 50 тысяч рублей, чем местные жители остались довольны, использовав деньги на покупку необходимых им товаров.

Кроме того, ванкаремцы получили новую школу (до этого школа располагалась в яранге), местному населению выделили моторную зверобойную шхуну, семь вельботов с моторами, 150 винтовок и по 500 патронов к каждой. Также было выдано много персональных премий. Причём списки на премирование составляли руководители операции на местах.

Тот же Небольсин включил в список на премирование 15 особо отличившихся, в том числе комсомольцев Тукая, Амрирольтена, Емалькайта, обеспечивших закупку оленей для питания спасённых, члена сельсовета комсомолку Гинуакай, которая организовала женщин в пошивочную артель для починки одежды челюскинцев. А ещё в виде премий чукчи получали дерево и железо для постройки яранг, ружья, бинокли.

Сохранились сведения о премировании кочевника Выэмлена. В самый острый момент противодействия противников продажи оленей, когда шаман наложил на это прямой запрет и грозил карами от всех духов, он пришёл на мыс Сердце-Камень к учителю Зорину и заявил: «Я слышал, что скоро людей со льдины привезут. Я слышал, что они остановятся здесь отдыхать, а потом пойдут дальше. Раз люди пешком пойдут, они есть захотят. Нужно тебе мясо?». «Да, надо», – ответил Зорин. И Выэмлен, несмотря на шаманский запрет, продал пять оленей.

Кстати

В операциях по спасению челюскинцев было занято около 1 тысячи собак – в основном ездовые чукчей, но были и пограничные. Некоторые собаки за это время пробежали в общей сложности по 12-13 тыс. км – например, упряжки братьев Тынано и Тынале с мыса Сердце-Камень, Высетегина из селения Тунытлин, Атыка из Уэлена и других. Вошли в историю и собаки с «Челюскина»: последним рейсом их из ледового лагеря вывез на своём самолёте Каманин.