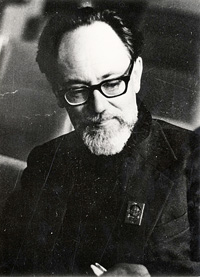

ВАГЫРГЫГЫЁЛЯТЫЛЬЫН ДИКОВ

20.03.2020

Ирина РОМАНОВА, заместитель директорэн Музейныкэн Центрэн «Наследие Чукотки»

Ирина РОМАНОВА, заместитель директорэн Музейныкэн Центрэн «Наследие Чукотки»gazeta@ks.chukotka.ru

Перевод Кэлиткуплыткульын историческыкэн факультетык Ленинградкэн университетэн, энмэч гыютльэн нотагаймычьыэнарэрынвык мигчирэтык Арменияк, Туркменистанык, Забайкальек, кандидат историческыкэн наукэн, э´квыргъам еп нылгиныӈинӄин ытлён 1955 гивик гамэгчерымголен тэӈытръэчкин ынӈингивик музейык Чукоткакэн национальныкэн округкэн Мытлыӈэн гивиӈит ынкэкинэт яанаӈт ӈирэче мыкыӈ гэтчылинэт.

ЯРАӇЫ, МИӇКЫ ТАНЛЬОӇ ИМЫРЪЭНУТ

Кэлик ынан тайкыёк «По следам древних костров» гатвылен музей 1950-ӄавкэнат гивиткукин ынкъам гэныгйивэтлинэт мигчитлыӄылти ынӄэн раройвавынво, рымкавынво ынкэкинэт яанаӈат таляӈкэнавагыргыкэнат. Ынан гэкэлилин: «Чукоткак варкын музей, яраӈы, миӈкы, нивӄинэт лыгъоравэтльат, танльоӈ имыръэнут, яаё ы´ттъытльэ тэлеӈкы. Ынӄэн яраӈы гэтэйкылин ромотта 1930-ӄавкэнат гивиткук ынкъам чьувылтэтыркын мыкэтык яанаӈат ромакавъёттэ. Энмэч ӈыраӄ гивиткуӈит музея рылеркынинэт археологическыкэн ноталяйвыгыргыт, ӄымэл-ым мытыйгулетыркынэт тэлеӈкинэт вагыргыт авыннымытвальэн ӈутиннутэк» – гэкэлилин Николай Диковына.

Диков мэгчеранма музейык ныкытрэватӄэн. Ынӈин, 1956-1959 гивиткуӈит ынан моонэнат гыюлетык нутэйиквит Чукоткакэн, аӈӄачормыкэнат нымытваванвыт ы´ттъыютльин, гыюленнинэт ваамъёчгыт Анадырэн, О´мваамэн, Ваӈӄарэмакэн, льунинэт нымытваванвыт ы´ттъыютльин гытгык ӄача Красное ынкъам Чировое. Ынан льунинэт нымкыӄин панэнаванвыт тэлеӈкинэльин, титэ ынӄэнат гатваленат. Ынан гэкэлилин, иӈӄун культура лыгъоравэтльаваратэн ынкъам аӈӄагыннэгӈыттыльэн ынкъам ынныӈыттыльин эвын гатвален II-I векык унмытэленъеп, миӈкы ынанъыттъыёл нымытвальо гитлинэт янор лыгъоравэтльэн ы´ттъыютльэт. Рыйголявъё антрополога-учёныя М. М. Герасимовына – Г. В. Лебединскаяна лявтыы´тъымгыпы гэныгйивэтлин вальын льулӄыл ынкъам игыр танльоӈ ынӄэн Аналддыркэн музейык миӈкри вальо гатвален о´равэтльан ӈроӄ тысячтэ гивиӈитти яалегты.

ЯАНАӇАТ – ЭВЫНКУМЪЫН МУЗЕЕН

ЯАНАӇАТ – ЭВЫНКУМЪЫН МУЗЕЕНДиковына лымӈэ гамголен гыюлетык тэлеӈкин айванальэн культура. 1969 гивик ынан гэльулин ӄытрыкин панэнаванвык аӈӄальэн яаё ваӈӄытъяанаӈ гыннигӈыттыкин. Диков гивлин, иӈӄун культура тэлеӈкин аӈӄагыннэгӈыттыльэн микынэ люнрэтыльын Чукоткагты, ипэ ынӄэн гатомгатлен Эйгысӄык.

1956–1959 гивиткуӈит гэнумэкэвлинэт льоёттэ нымкыӄин тэлеӈкы яаёттэ яанаӈат. Ынӈингивиткуӈит гэльулинэт мыкыӈ 1.5 тысячкэнак яанаӈат. Лымӈэ игыр музейык варкыт нымкыӄин виилыгтыт, тайкыёттэ вама ынӄэнат ноталяйвыгыргыт мигчитльин музейкин.

Николай Диков эмэлкэ итыркын ы´ттъыёлкэн директоро округкэн музеейык, микынэ ромакавымгонэнат льоёттэ яанаӈат тэлеӈкинэт ынкъам ынӄэнат тывнэнат наукгъет. Ынан гэнӄитпэвлинэт винрэтык ытлён румэвык яанаӈат тэлеӈкинэт эвынӈуткэкинэт нымытвальыт. Гамгаляйвынвэпы ынан тэӈэвын нинэрэтӄинэт ынӄэнат ынкъам нэнамгоӄэнат гыюлетык. Мытлыӈэн гивиткуӈит мигчирэткин директоро музейык ынкы гатваӈӈоленат ӈирэче мыкыӈ яанаӈат льоёттэ.

Учёныен, гыютльин тэлеӈкинэт культурак ынкъам археологияк Северо-Востокэн Россиен, членэн-корреспондентэн Россиякэн академиен наукэн, профессорэн Николай Николаевич Диковын (1925–1996) 17 мартак нъынъэлынэт 95 гивиӈитти о´раттагнэпы.

ПАГЧЕӇГЫРГЫТ ТАЛЯӇКЭНАВАГЫРГЫТ

Энмэч мэгчеранма Магаданык Николай Диков гатвален икутъэр ноталяйвынвык гыёлятынво тэлеӈкинэт вагыргыт авынчукоткальэн. Нотаргыткогыргыт ынан гэнлелинэт ваамъёчгык Анадырваамэн, О´мваамэн, Пенжинан ынкъам ы´ттъыютльин айванальэн Увэлек ӄача, Чиник, Чегтук ӄача 1960-ӄавкэнат гивиткук. 1967–1968 гивиткук Николай Никлаевичына гыёлятымгонэнат энмыкэнат рисугнкат ынкъам ӈирэӄ унмытэлеӈкинэт ралӄаӈынвыт Эйгысӄык. Ынан гэльулинэт мыкыӈ мытлыӈӄлеккэнак рисункат, тайкыёттэ энмык тэлеӈкинэт гыннигӈыттыльэ. Ымыльо льоёттэ энмык Диковына гатвыленат кэлик, тайкыё 1971 гивик «Наскальные загадки древней Чукотки». Ынӄэнат энмыкэнат рисункат ымы игыр пэгчиӈу нэлгыркынэт учёныйрык ынкъам э´йӈэвыткуркыт ырыкы вак ынӈэнӄач нутэлейвык таӈыйголятынво тэлеӈинэт вагыргыт эвынӈуткэкыльин.

Лымӈэ ӄол ляйвыгыргын гатвален Диковын 1975 гивик Омӄэлерэты, титэ мачалваӈ гэвытрэтлин таляӈкэнавагыргын айванальэн. Ынӄэн ляйвынвык гатвален ынин гыюлетыльын Тэйр Тасян.

Эмӄитпыльэтык ынкъам инъэтэтк Николай Диков Чукоткакэн округкэн музея моонэнат тэйык чиниткинэт «Записки…». Ынӄэн, этъыманы, тэӈытрэчкин ынӈингивик Чукоткак наукагъёляткэн кэликэл-журнал. Николай Николаевичына гэнӄитпэвлинэт ӄутти о´равэтльат нэмыӄэй гыюлетык таляӈкэнавагыргыт Чукоткак. Тэнмычьо, Маргарита Александровна Кирьяк мигчитльэрык рээн музейкин гатваленат О´мваамык ынкъам гытгык Эӄитыки, миӈкы гэльулинэт лымӈэ ӄутти тэлеӈкинэт яанаӈат эвынӈуткэкыльин.

Нынны Николай Николаевичын эргыпатэты натвыркын яатльа Чукоткакэн, миӈкрик ӄун ынан гэйгулетлинэт нымкыӄин вагыргыт вальыт ы´ттъытльин. Редакторо итык ытлён 1989 гивик гэтэйкылин кэликэл «История Чукотки с древнейших времён до наших дней».

Энмэч мэгчеранма Магаданык Николай Диков гатвален икутъэр ноталяйвынвык гыёлятынво тэлеӈкинэт вагыргыт авынчукоткальэн. Нотаргыткогыргыт ынан гэнлелинэт ваамъёчгык Анадырваамэн, О´мваамэн, Пенжинан ынкъам ы´ттъыютльин айванальэн Увэлек ӄача, Чиник, Чегтук ӄача 1960-ӄавкэнат гивиткук. 1967–1968 гивиткук Николай Никлаевичына гыёлятымгонэнат энмыкэнат рисугнкат ынкъам ӈирэӄ унмытэлеӈкинэт ралӄаӈынвыт Эйгысӄык. Ынан гэльулинэт мыкыӈ мытлыӈӄлеккэнак рисункат, тайкыёттэ энмык тэлеӈкинэт гыннигӈыттыльэ. Ымыльо льоёттэ энмык Диковына гатвыленат кэлик, тайкыё 1971 гивик «Наскальные загадки древней Чукотки». Ынӄэнат энмыкэнат рисункат ымы игыр пэгчиӈу нэлгыркынэт учёныйрык ынкъам э´йӈэвыткуркыт ырыкы вак ынӈэнӄач нутэлейвык таӈыйголятынво тэлеӈинэт вагыргыт эвынӈуткэкыльин.

Лымӈэ ӄол ляйвыгыргын гатвален Диковын 1975 гивик Омӄэлерэты, титэ мачалваӈ гэвытрэтлин таляӈкэнавагыргын айванальэн. Ынӄэн ляйвынвык гатвален ынин гыюлетыльын Тэйр Тасян.

Эмӄитпыльэтык ынкъам инъэтэтк Николай Диков Чукоткакэн округкэн музея моонэнат тэйык чиниткинэт «Записки…». Ынӄэн, этъыманы, тэӈытрэчкин ынӈингивик Чукоткак наукагъёляткэн кэликэл-журнал. Николай Николаевичына гэнӄитпэвлинэт ӄутти о´равэтльат нэмыӄэй гыюлетык таляӈкэнавагыргыт Чукоткак. Тэнмычьо, Маргарита Александровна Кирьяк мигчитльэрык рээн музейкин гатваленат О´мваамык ынкъам гытгык Эӄитыки, миӈкы гэльулинэт лымӈэ ӄутти тэлеӈкинэт яанаӈат эвынӈуткэкыльин.

Нынны Николай Николаевичын эргыпатэты натвыркын яатльа Чукоткакэн, миӈкрик ӄун ынан гэйгулетлинэт нымкыӄин вагыргыт вальыт ы´ттъытльин. Редакторо итык ытлён 1989 гивик гэтэйкылин кэликэл «История Чукотки с древнейших времён до наших дней».

БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ДИКОВА

Этот учёный стал первым, кто подошёл к формированию фондового собрания главного музея округа с научной точки зрения

Этот учёный стал первым, кто подошёл к формированию фондового собрания главного музея округа с научной точки зренияИрина РОМАНОВА, заместитель директора Музейного Центра «Наследие Чукотки»

gazeta@ks.chukotka.ru

Выпускник исторического факультета Ленинградского университета Николай Диков, будучи ещё совсем молодым человеком, но уже имея степень кандидата исторических наук и достаточно большой опыт полевых работ в Армении, Туркменистане, Забайкалье, в 1955 году приехал работать в единственный тогда музей Чукотского национального округа. В результате всего за пять лет непрерывных экспедиций и исследовательской деятельности музейные фондовые коллекции возросли практически вдвое!

ДОМ, В КОТОРОМ МОЖНО ВСЁ УВИДЕТЬ

Очень душевно и образно в своей книге «По следам древних костров», написанной в последний год работы в музее, Диков описал состояние окружного краеведческого музея в середине 50-х годов прошлого века и изложил задачи, которые ставил с самого начала перед собой и его сотрудниками: «На Чукотке есть музей – «дом, в котором можно всё увидеть», как называют его чукчи. Он размещается пока в маленьком домике, построенном в 1930 году из обломков выброшенной на берег шхуны, и буквально ломится от всевозможных экспонатов и коллекций. Уже четыре года проводит музей археологические экспедиции, в результате которых оживает далёкое прошлое чукчей, эскимосов, юкагиров и их предков, населявших эту землю».

Действительно, в 1956– 1959 годах Николай Николаевич занимался сплошной разведкой внутриконтинентальных районов Чукотки и её морского побережья, обследуя русла самых крупных рек Чукотки – Анадырь, Ванкарем, Амгуэма, обнаружив следы пребывания первобытных охотников на озёрах Красное и Чировое. В результате этой работы он нашёл множество неолитических стоянок, могильников и древнеэскимосских поселений, дал их датировку.

Очень душевно и образно в своей книге «По следам древних костров», написанной в последний год работы в музее, Диков описал состояние окружного краеведческого музея в середине 50-х годов прошлого века и изложил задачи, которые ставил с самого начала перед собой и его сотрудниками: «На Чукотке есть музей – «дом, в котором можно всё увидеть», как называют его чукчи. Он размещается пока в маленьком домике, построенном в 1930 году из обломков выброшенной на берег шхуны, и буквально ломится от всевозможных экспонатов и коллекций. Уже четыре года проводит музей археологические экспедиции, в результате которых оживает далёкое прошлое чукчей, эскимосов, юкагиров и их предков, населявших эту землю».

Действительно, в 1956– 1959 годах Николай Николаевич занимался сплошной разведкой внутриконтинентальных районов Чукотки и её морского побережья, обследуя русла самых крупных рек Чукотки – Анадырь, Ванкарем, Амгуэма, обнаружив следы пребывания первобытных охотников на озёрах Красное и Чировое. В результате этой работы он нашёл множество неолитических стоянок, могильников и древнеэскимосских поселений, дал их датировку.

Учёному, специалисту по древней культуре и археологии Северо-Востока России, члену-корреспонденту Российской академии наук профессору Николаю Николаевичу Дикову (1925–1996) 17 марта исполнилось бы 95 лет.

ГИПОТЕЗЫ, ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Уже на этой стадии исследований учёный выдвинул две интересные гипотезы, получившие впоследствии подтверждение.

Первая гипотеза – о проточукотской принадлежности внутриконтинентальных памятников, обследованной территории.

«Вопреки прежним предположениям археологов, оказывается, что культура охотников и рыболовов, обитавших во II–I тысячелетиях до н. э. в чукотской тундре, принадлежала не только предкам юкагиров, а, вероятно, общим предкам и других народностей Северо-Восточной Азии и, прежде всего, оленных чукчей, – писал Диков. – Ученица известного антрополога-художника М. М. Герасимова – Г. В. Лебединская восстановила по усть-бельскому черепу лицо, и теперь в Анадырском музее можно увидеть, как выглядел человек, живший на Чукотке около 3 тысяч лет назад».

Вторая гипотеза – о северном автохтонном происхождении древнеэскимосской культуры. Чуть позже, в 1969 году, найдя наконечник поворотного гарпуна в усть-бельском кургане № 9, Николай Диков отмечал: «…то, что ранее нами только предполагалось, теперь как будто бы подтверждается: древнеэскимосскую зверобойную культуру никто не принёс в готовом виде с далёкого Юга, она возникла на Севере, её истоки найдены теперь на берегах реки Анадырь».

АРТЕФАКТЫ – В ФУНДАМЕНТ КОЛЛЕКЦИИ

Экспедиции 1956–1959 годов внесли ещё один неоценимый вклад в развитие музейного дела на Чукотке. Именно с находок, собранных тогда, начала формироваться специальная археологическая коллекция. Более 1,5 тысячи артефактов вошли в те годы в фондовое собрание. Помимо этого, несколько десятков фотографий дают и поныне представление посетителям музея о том, как и над чем работали археологи в этот период.

Имеющиеся экспонаты позволили сотрудникам музея создать полноценную археологическую экспозицию, дающую представление обо всех культурах, выделенных в последующих трудах Николая Дикова: северочукотской, усть-бельской, канчаланской, анадырско-майнской (вакаревской).

Николай Диков, по сути, был первым директором музея, который подошёл к формированию фондового собрания с научной точки зрения. Он приобщил к сбору музейных коллекций многих жителей тогда ещё посёлка Анадырь и его окрестностей. Из каждой археологической экспедиции учёный возвращался не только с находками, но и с музейными предметами по этнографии, геологии, традиционному искусству. Он сумел заразить собирательской работой многих, особенно коренных жителей и старожилов, разжечь в них собирательскую жилку.

МАНЯЩИЕ ЗАГАДКИ ПРОШЛОГО

Ещё несколько раз, уже работая в Магадане, Николай Диков проводил активные исследования на Чукотке. В 1960-е годы с его участием велись раскопки неолитических стоянок по рекам Анадырь, Амгуэма, Пенжина и древнеэскимосских могильников в Уэлене, Чини, Чегитуне. В 1967–1968 годах Николай Николаевич обследует уникальный памятник первобытного искусства, единственные в Заполярье рисунки первобытного человека – пегтымельские петроглифы. Было выявлено более 100 композиций наскальных изображений и две неолитические стоянки древних охотников. Этот памятник всесторонне был описан Диковым в вышедшей в 1971 году книге «Наскальные загадки древней Чукотки». Эти загадки и по сей день интригуют учёных и зовут в новые экспедиции.

Ещё одна значительная экспедиция, несколько изменившая представление о периодизации эскимосской культуры, была предпринята Николаем Диковым в 1975 году, когда он со своим учеником Тэйном Тасяном обнаружил на острове Врангеля древнейшую в Азии палеоэскимосскую культуру.

Благодаря научной и организаторской деятельности Николая Дикова Чукотский окружной краеведческий музей стал выпускать свои «Записки». Это было, пожалуй, единственное на Чукотке научное издание в ту пору.

Своими исследованиями и научными трудами Николай Николаевич пробудил интерес у археологов к изучению территории континентальной Чукотки. Он описал многие памятники в своих работах и расставил ориентиры для будущих экспедиций, по которым идут его последователи и ученики. В частности, Маргарита Александровна Кирьяк с сотрудниками нашего музея в составе экспедиции исследовала памятники реки Амгуэма и озера Экитыки, пополнив значительным количеством экспонатов музейную археологическую коллекцию.

Имя Николая Николаевича исследователи Чукотки произносят с особым почтением. Его научные интересы лежали не только в сфере археологии, но и истории, историографии, этнографии и других смежных областях знаний. Под его редакцией в 1989 году вышла «История Чукотки с древнейших времён до наших дней», пожалуй, самое всеобъемлющее издание по истории Чукотки, которое до сих пор является настольной книгой для всех, кто интересуется нашим краем.

Уже на этой стадии исследований учёный выдвинул две интересные гипотезы, получившие впоследствии подтверждение.

Первая гипотеза – о проточукотской принадлежности внутриконтинентальных памятников, обследованной территории.

«Вопреки прежним предположениям археологов, оказывается, что культура охотников и рыболовов, обитавших во II–I тысячелетиях до н. э. в чукотской тундре, принадлежала не только предкам юкагиров, а, вероятно, общим предкам и других народностей Северо-Восточной Азии и, прежде всего, оленных чукчей, – писал Диков. – Ученица известного антрополога-художника М. М. Герасимова – Г. В. Лебединская восстановила по усть-бельскому черепу лицо, и теперь в Анадырском музее можно увидеть, как выглядел человек, живший на Чукотке около 3 тысяч лет назад».

Вторая гипотеза – о северном автохтонном происхождении древнеэскимосской культуры. Чуть позже, в 1969 году, найдя наконечник поворотного гарпуна в усть-бельском кургане № 9, Николай Диков отмечал: «…то, что ранее нами только предполагалось, теперь как будто бы подтверждается: древнеэскимосскую зверобойную культуру никто не принёс в готовом виде с далёкого Юга, она возникла на Севере, её истоки найдены теперь на берегах реки Анадырь».

АРТЕФАКТЫ – В ФУНДАМЕНТ КОЛЛЕКЦИИ

Экспедиции 1956–1959 годов внесли ещё один неоценимый вклад в развитие музейного дела на Чукотке. Именно с находок, собранных тогда, начала формироваться специальная археологическая коллекция. Более 1,5 тысячи артефактов вошли в те годы в фондовое собрание. Помимо этого, несколько десятков фотографий дают и поныне представление посетителям музея о том, как и над чем работали археологи в этот период.

Имеющиеся экспонаты позволили сотрудникам музея создать полноценную археологическую экспозицию, дающую представление обо всех культурах, выделенных в последующих трудах Николая Дикова: северочукотской, усть-бельской, канчаланской, анадырско-майнской (вакаревской).

Николай Диков, по сути, был первым директором музея, который подошёл к формированию фондового собрания с научной точки зрения. Он приобщил к сбору музейных коллекций многих жителей тогда ещё посёлка Анадырь и его окрестностей. Из каждой археологической экспедиции учёный возвращался не только с находками, но и с музейными предметами по этнографии, геологии, традиционному искусству. Он сумел заразить собирательской работой многих, особенно коренных жителей и старожилов, разжечь в них собирательскую жилку.

МАНЯЩИЕ ЗАГАДКИ ПРОШЛОГО

Ещё несколько раз, уже работая в Магадане, Николай Диков проводил активные исследования на Чукотке. В 1960-е годы с его участием велись раскопки неолитических стоянок по рекам Анадырь, Амгуэма, Пенжина и древнеэскимосских могильников в Уэлене, Чини, Чегитуне. В 1967–1968 годах Николай Николаевич обследует уникальный памятник первобытного искусства, единственные в Заполярье рисунки первобытного человека – пегтымельские петроглифы. Было выявлено более 100 композиций наскальных изображений и две неолитические стоянки древних охотников. Этот памятник всесторонне был описан Диковым в вышедшей в 1971 году книге «Наскальные загадки древней Чукотки». Эти загадки и по сей день интригуют учёных и зовут в новые экспедиции.

Ещё одна значительная экспедиция, несколько изменившая представление о периодизации эскимосской культуры, была предпринята Николаем Диковым в 1975 году, когда он со своим учеником Тэйном Тасяном обнаружил на острове Врангеля древнейшую в Азии палеоэскимосскую культуру.

Благодаря научной и организаторской деятельности Николая Дикова Чукотский окружной краеведческий музей стал выпускать свои «Записки». Это было, пожалуй, единственное на Чукотке научное издание в ту пору.

Своими исследованиями и научными трудами Николай Николаевич пробудил интерес у археологов к изучению территории континентальной Чукотки. Он описал многие памятники в своих работах и расставил ориентиры для будущих экспедиций, по которым идут его последователи и ученики. В частности, Маргарита Александровна Кирьяк с сотрудниками нашего музея в составе экспедиции исследовала памятники реки Амгуэма и озера Экитыки, пополнив значительным количеством экспонатов музейную археологическую коллекцию.

Имя Николая Николаевича исследователи Чукотки произносят с особым почтением. Его научные интересы лежали не только в сфере археологии, но и истории, историографии, этнографии и других смежных областях знаний. Под его редакцией в 1989 году вышла «История Чукотки с древнейших времён до наших дней», пожалуй, самое всеобъемлющее издание по истории Чукотки, которое до сих пор является настольной книгой для всех, кто интересуется нашим краем.