Сквозь льды и эпохи

01.07.2022

Светлана МАЛИНОВСКАЯ

gazeta@ks.chukotka.ru

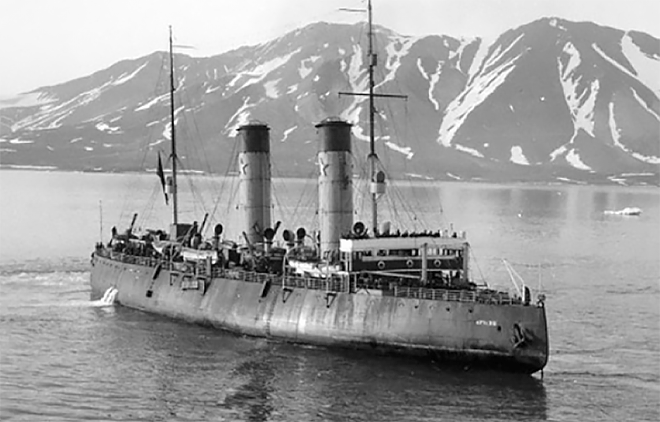

Трудно найти в истории России корабль, судьба которого столь прочно переплелась бы с судьбой страны. Ледокол «Красин», получивший в 1917 году при спуске на воду имя «Святогор», стал не только свидетелем, но и активным участником бурных событий XX века, в том числе Великой Отечественной войны, начало которой 22 июня 1941 года судно встретило в бухте Провидения.

Родом из Англии

В начале прошлого века правительство Российской империи приняло решение выделить средства на расширение исследований и коммерческое освоение арктических морей. К концу 1915 года Совет министров разработал и принял программу создания ледокольного флота. Заказ на строительство самого мощного в мире на тот момент ледокола получила крупнейшая английская промышленная фирма «Армстронг, Митчел & Ко».

«Святогор» стал вторым арктическим ледоколом после «Ермака». Его строительство началось в феврале 1916 года, а уже в марте 1917-го ледокол прошёл ходовые испытания и 31 марта на «Святогоре» подняли Андреевский флаг.

Судьба его складывалась драматично с момента рождения. Мир был охвачен войной, а Россия ещё и революциями. Когда разразилась Гражданская война, ледокол принял участие в обороне Архангельска от войск Антанты. И оказался... на дне: чтобы не позволить кораблям противника в августе 1918 года войти в устье Северной Двины, власти Архангельска приказали затопить «Святогор» и его собрата «Микулу Селяниновича». Интервенты всё-таки захватили город, капитана «Святогора» Николая Дрейера и моряков, участвовавших в затоплении, расстреляли, а ледокол подняли и в феврале 1920 года увели в Англию.

Всего через несколько месяцев «Святогор» вновь оказался в наших водах, на сей раз в качестве арендованного корабля. Во льдах Карского моря погибал ледокольный пароход «Соловей Будимирович», на борту которого находились 85 человек, в том числе женщины и дети. 19 июня 1920 года «Святогор» и ледорез «III Интернационал» пробились к «Соловью Будимировичу» и вывели его изо льдов.

Справка «КС»

Прототипом «Святогора» («Красина») стал ледокол «Ермак», который уступал младшему брату по всем основным параметрам. Полное водоизмещение «Святогора» превысило 10 620 т, длина составила 98,53 м, ширина – 21,64 м. Мощность машин на валу достигала 10 тыс. л. с., а скорость хода – 15 узлов. Для обеспечения прочности корпуса в районе ватерлинии был предусмотрен мощный ледовой пояс шириной свыше 3 м. Корпус также разделили водонепроницаемыми переборками на 11 отсеков. Благодаря заложенной проектной мощности «Святогор» мог с лёгкостью преодолевать льды толщиной до 2,5 м. По этому показателю он два десятилетия считался самым мощным в мире.

В Арктику с новым именем

В дальнейшей судьбе ледокола определяющую роль сыграл Леонид Борисович Красин. Инженер-электрик по образованию, ставший партийным и советским государственным деятелем, дипломатом, он подписал советско-английский договор, ознаменовавший собой поворот в дипотношениях со странами Запада. Одновременно Леониду Красину удалось договориться о возвращении британским Адмиралтейством ледокола «Святогор», что и произошло в декабре 1921 года.

В 1923 – 1926 годах ледокол успешно обеспечивал ледовую проводку транспортов на Балтике, освободив однажды из ледового плена сразу 30 пароходов, затёртых льдами Финского залива в районе Соммерс-Гогланд. В 1927 году, учитывая выдающиеся заслуги Леонида Красина, Советское правительство переименовало «Святогор» в его честь, и уже под новым именем он выполнял задачи в Арктике.

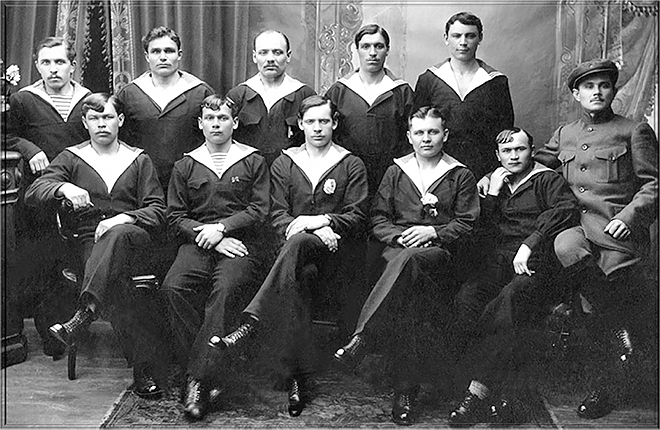

Не счесть грузовых судов, которые провёл «Красин» в 1930-е годы сквозь льды. В середине этого же десятилетия на ледоколе сформировался молодёжный экипаж во главе с 30-летним капитаном Михаилом Белоусовым, и «Красин» стал настоящей школой для будущих полярных капитанов, механиков, радистов, учёных. С ледокола велись научные исследования, что позволило значительно расширить знания об Арктике.

«Красин» участвовал в спасении челюскинцев, поиске самолёта Сигизмунда Леваневского и его экипажа, совершавшего вслед за Валерием Чкаловым и Михаилом Громовым перелёт по маршруту Москва – Северный полюс – США, и многих других операциях. Более того, он послужил прототипом для создания целой серии линейных ледоколов типа «И. Сталин» (впоследствии – «Сибирь»), построенных во второй половине 1930-х годов.

ВСЕМИРНУЮ СЛАВУ ОБЕСПЕЧИЛА «ИТАЛИЯ». В 1928 году перед экспедицией Умберто Нобиле была поставлена задача обследовать на дирижабле «Италия» район Новой Земли, Земли Франца-Иосифа, Северной Земли, Гренландии и Канадского арктического архипелага, выполнить исследования в области атмосферного электричества, метеорологии, океанографии и земного магнетизма, высадив с этой целью на Северном полюсе специальную группу. «Италия» с 16 членами экипажа на борту 23 мая покинула эллинг на западном берегу Шпицбергена и взяла курс на полюс. Но уже через два дня произошла авария – на льдине оказались девять оставшихся в живых аэронавтов во главе с Нобиле. Итальянское правительство обратилось к Советскому Союзу с просьбой направить в помощь им ледокол, и уже 16 июня началось историческое плавание «Красина». Задача была выполнена, а героическая эпопея по спасению участников экспедиции Нобиле принесла «Красину» всемирную известность.

Из Провидения – на линию огня

В день нападения нацистской Германии на Советский Союз «Красин» стоял в бухте Провидения на Чукотке в ожидании очередной арктической навигации. С 1940 года им командовал опытный капитан Михаил Марков.

Мобилизация и вооружение ледоколов предусматривалось в планах командования флота ещё с 1930-х годов. Был разработан мобилизационный проект и для «Красина». На ледоколе должны были установить три 130-мм орудия, четыре 76,2-мм пушки Лендера и два спаренных 12,7-мм пулемёта ДШК. Но с началом войны стало ясно, что реализовать проект не удастся, а ледоколу изначально готовили совершенно особую роль…

До октября 1941 года «Красин» продолжал заниматься проводкой судов во льдах, но тяжёлая обстановка на фронте заставила принять решение о возвращении в западный сектор Арктики через Атлантику. При этом судно планировали передать в аренду США на 12 месяцев с целью возможного использования для высадки десанта в Гренландии, где располагались немецкие разведывательные и метеорологические станции.

4 ноября «Красин» вышел из бухты Провидения и 14-го, выдержав несколько штормов, пришёл в Сиэтл, где стоял ровно месяц. За это время его осмотрели американские инженеры. Решение об аренде было отменено, и 2 декабря капитан Михаил Марков получил указание от и. о. полпреда СССР в Вашингтоне Андрея Громыко следовать через Панамский канал. Непосредственно перед отходом капитан был приглашён к британскому консулу, который вручил ему секретный пакет с указанием маршрута.

Пройдя Панамский канал, 12 января 1942 года «Красин» прибыл в Балтимор, где на ледоколе был произведён текущий ремонт, установлены устройства противомагнитной защиты, а также одно 76,2-мм орудие, шесть 12,7-мм и четыре 7,62-мм пулемётов. В счёт союзных поставок «Красин» принял на борт три новых орудия, 16 пулемётов, 2 тыс. снарядов и 220 тыс. патронов. В начале марта в составе конвоя он вышел из США в направлении Великобритании и 17 марта прибыл в Глазго, где к вооружению добавили ещё два 76,2-мм орудия. Там же изготовили фундаменты и башни для новых пушек и гнёзда для 20-мм автоматов «Эрликон». В них временно установили пять крупнокалиберных пулемётов «Браунинг» и два пулемёта «Гочкис».

В Мурманск «Красин» направился 26 апреля из Рейкьявика в составе конвоя PQ-15, а 2 мая он был атакован немецкими торпедоносцами, в результате чего погибли три транспорта. На следующий день конвой вновь атаковали пять самолётов противника. В своём донесении капитан ледокола Марков так описал эти и последующие события:

«В 1.35 низко над горизонтом справа кроме беспрерывно курсирующих двух немецких разведчиков появились пять тяжёлых самолётов. Самолёты заходили строгим строем в голову конвоя. Эсминцы начали стрельбу, с опозданием открыл огонь конвой. Стрелять пришлось через суда, так как торпедоносцы шли на очень низкой высоте (около 50 м).

В 1.38 торпедированы три парохода – все головные, в том числе флагман и впереди нас идущий. В это же время вспыхнул в воздухе торпедоносец и упал в воду рядом с торпедированным им пароходом «Cape Korso». Через несколько секунд «Cape Korso», с которого ещё продолжалась стрельба по горевшему на воде самолёту, взорвался и, встав вертикально носом вверх, погрузился в море. Ледокол «Красин», идя следом за пароходом «Jutland», который, будучи торпедирован, преградил нам путь, отклонился вправо, в сторону только что взорвавшегося «Cape Korso», и, пройдя между ними, последовал дальше…

По нашим данным, из пяти торпедоносцев сбито три... Флагман «Batavon», получивший лёгкое повреждение и продолжавший держаться на плаву с небольшим дифферентом на нос, после снятия с него экипажа расстрелян тральщиками нашего эскорта.

Караван, выровняв строй, следует дальше. Ледокол «Красин» идёт головным четвёртой колонны. Немецкие самолёты-разведчики периодически показываются на горизонте, корректируя наше продвижение. Снежные заряды. Состав каравана – 22 парохода. Состав эскорта – 14 единиц.

4 мая в 1.00 снова атака противника. Из-за плохой видимости невозможно было установить число неприятельских самолётов. Стреляли все суда эскорта не по видимым самолётам, а в направлениях, из которых доносился шум моторов. Это была последняя и неудачная атака противника».

За два дня до прихода в Мурманск суда конвоя обнаружили у кромки льда немецкую подводную лодку. Головной миноносец эскорта открыл по ней огонь, а замыкающие походный ордер тральщики сбросили глубинные бомбы.

Наконец, 6 мая 1942 года 20 транспортов и 2 ледокола прибыли в Мурманск. Для «Красина» завершился сложнейший поход через два океана протяжённостью 15 309 миль.

Замыкая круг

Уже 19 июня «Красин» в составе конвоя, в который входили также ледокол «Монткальм», эсминец «Куйбышев» и четыре английских тральщика, вышел в Архангельск, а затем в Северодвинск, где должно было проходить его переоборудование.

Спустя месяц «Красин» вывел с Диксона на восток караван из восьми транспортов – приказ об этом лично отдал начальник Главсевморпути Иван Папанин из-за опасения атаки порта тяжёлым немецким крейсером «Адмирал Шеер». И действительно, 20 августа на советских судах, стоявших в этот момент к северу от острова Кравкова, увидели самолёт-разведчик с немецкого корабля. К счастью, пилот не смог их разглядеть из-за густого тумана. На следующий день туман вновь спас уже в районе острова Белуха. Самолёт появлялся ещё несколько раз, но из-за погодных условий обнаружить конвой так и не смог, а 25 августа потерпел аварию.

Ещё одним опасным и сложным заданием для «Красина» стал вывод в октябре 1942 года из Карского моря в Белое 42 судов, в том числе 9 транспортов, которые должны были перейти на Дальний Восток, но не смогли этого сделать из-за тяжёлой ледовой обстановки. Ещё до 30 кораблей и судов было выведено из Карского моря к острову Колгуев в ноябре. От Колгуева путь лежал в Двинский залив, и 6 декабря «Красин» вместе с прославленным ледорезом «Ф. Литке» (в годы войны – СКР-18) привели в Двинский залив последний конвой. Операция не обошлась без потерь (в частности, подорвался на мине и затонул пароход «Щорс», получил повреждения ледокол «Микоян»), но задача спасения судов была решена. И огромную роль сыграл в этом именно «Красин».

Вскоре он вновь громко заявил о себе, только уже на востоке. Как и ряд других ледоколов, в 1943 году «Красин» был передан в состав Тихоокеанского флота. Прибыв осенью во Владивосток, корабль фактически совершил кругосветное плавание, продлившееся 885 суток. 16 участников перехода были отмечены боевыми наградами. Иван Папанин написал после войны в мемуарах: «Переход «Красина» прибавил новую яркую главу к биографии этого прославленного ледокола».

Зимой – весной 1943 – 1944 годов «Красин» вместе с ледоколом «Микоян» работал в проливе Лаперуза на проводке судов в Советскую Гавань, бухты Нагаево и Ванина, а затем – в Охотском море, участвуя в спасении пароходов «Белоруссия», «Маныч» и «Мста».

В сентябре 1945 года «Красин» был разоружён во Владивостоке. Для ледокола, находившегося в строю уже почти 30 лет, как и для всей страны, начался мирный созидательный труд.

Вторая жизнь

До начала 1950-х годов «Красин» работал на трассе Севморпути без существенных перестроек и модернизации. К этому времени стала ощущаться острая нехватка арктических линейных ледоколов. В создавшейся ситуации было решено пойти на капитальный ремонт ледокола в ГДР. Речь шла о почти полной реконструкции корабля. Старую энергетическую установку заменили новой, смонтировали современную по архитектуре и планировке надстройку и одну трубу вместо двух, на корме оборудовали вертолётную площадку и сделали вырез для буксировки судов вплотную. Внешний вид ледокола изменился почти до неузнаваемости.

В 1960 году «Красин» вновь вступил в строй и сразу же был направлен на проводку судов по трассе Севморпути, где проработал более 10 лет. В октябре 1971 года ледокол вернулся из своей последней арктической навигации, отработав в Арктике, на Балтике и Дальнем Востоке 54 года.

В 1972 году «Красин» передали Министерству геологии СССР, и он продолжил работу в Баренцевом, Гренландском морях, а также на Шпицбергене. В конце 1980-х годов судно было выведено из эксплуатации.

Спасение легенды

На счету «Красина» – множество спасённых судов и жизней людей, но в лихие 90-е годы прошлого века он сам нуждался в помощи. Легендарный корабль остался в России, однако владельцы не могли добиться финансирования, необходимого для его сохранения. Ледокол тихо умирал.

Для защиты «Красина» от попыток продажи за границу и сохранения в качестве исторической реликвии даже был организован Общественный комитет. Неравнодушные люди вновь и вновь поднимали вопрос о поиске организации, способной вдохнуть в ледокол новую жизнь. И такая организация нашлась в Калининграде.

В 2004 году после многочисленных переговоров было принято решение о передаче ледокола «Красин» на баланс Музея Мирового океана Министерства культуры РФ, который уже обладал опытом сохранения исторических судов и формировал в Калининграде единственную в России Набережную исторического флота.

В настоящее время ледокол является филиалом Музея Мирового океана, место его стоянки – Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта (у Горного института). Сейчас «Красин» единственный корабль – участник арктических сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн, сохраняющий класс Российского морского регистра судоходства. Это уникальный живой музей, в фондах которого хранятся подлинные карты и чертежи ледокола, документы и фотографии, посвящённые истории корабля и ледокольного флота России.

Кстати

На «Красине» имеется свой выставочный зал, а на его борт ежегодно поднимаются около 40 тысяч посетителей. Здесь периодически проводятся заседания Клуба ледовых капитанов, Всероссийского общества радиолюбителей, Клуба друзей ледокола «Красин», научные конференции и встречи. «Красин» – центр изучения истории морских полярных исследований и штаб-квартира ассоциации «Морское наследие России».

«КРАСИН» ВЫЗВАЛ ИНТЕРЕС. Юнармейцы отряда «Ориентир» посёлка Провидения приняли участие в конкурсе рефератов кафедры кораблестроения факультета авиационной и морской техники Комсомольского-на-Амуре государственного университета. Его участники должны были представить текстовую работу и презентацию о корабле, судьба которого их особенно заинтересовала. Юнармеец Ирина Миденко остановила свой выбор на ледоколе «Красин» и вместе с другими ребятами из отряда, а также старшим наставником в течение нескольких месяцев изучала его историю. Особенно в летописи ледокола юных патриотов заинтересовала страница Великой Отечественной войны, начало которой он встретил в бухте Провидения. В итоге конкурсная комиссия высоко оценила работу – Ирина Миденко получила за своё исследование диплом II степени.