Его звали Пчела

27.09.2024

Николай ПАРФЁНОВ, Намджил УМИРАЛИЕВА

gazeta@ks.chukotka.ru

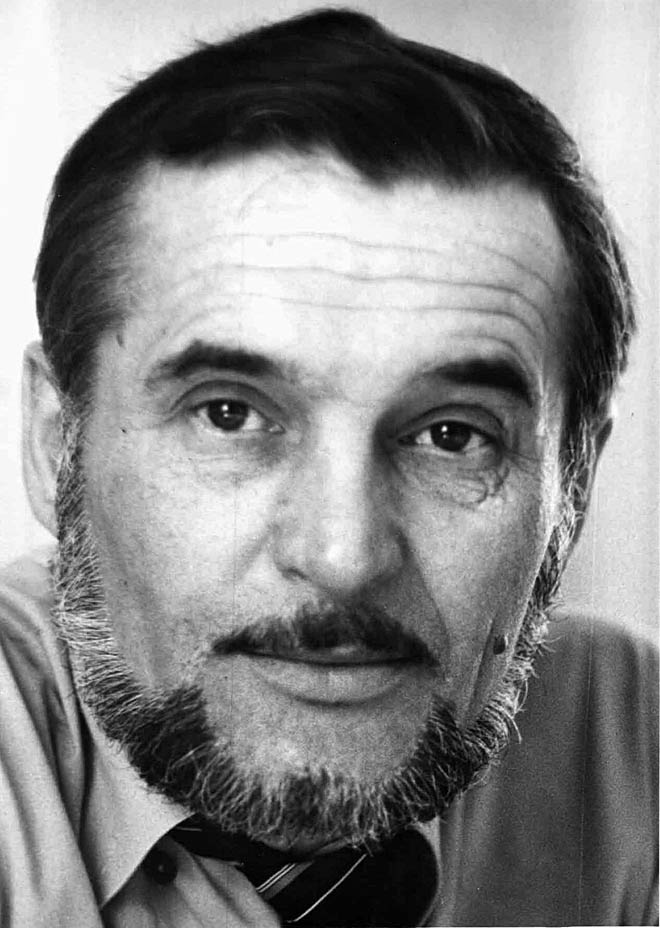

21 сентября исполнилось бы 85 лет Анатолию Александровичу Пчёлкину – поэту, который не только писал отличные стихи, но и сделал очень много для становления литературы Чукотки, переводя её самобытных авторов, сочинявших поэзию на родном языке.

«Я не здесь рождён»

«Юбилей» ушедшего из жизни в 2002 году и когда-то сверхпопулярного на Северо-Востоке страны и даже за его пределами Пчёлкина прошёл совсем незаметно. Впрочем, поэт предвидел это, ещё в девяностых написав строки:

И новой эпохи ровесник

Нас вскоре и вспомнит едва ль:

«Какая дремучая даль –

Все эти и Пчёлкин, и Тнескин,

И Вальгиргин, и Кымытваль!..».

Анатолий Пчёлкин родился 21 сентября 1939 года на станции Рутченково Донецкой области. После школы работал на заводе. В 1958 году его призвали в армию и направили служить на Чукотку, в посёлок Угольные Копи. С тех пор жизнь Пчёлкина почти до самой смерти была связана с Чукоткой и Колымой.

В те годы поэт осознаёт себя как человека, который выбрал Север, но пока не стал здесь своим. В первом поэтическом сборнике «Берег», вышедшем в Магадане в 1965 году, он пишет:

У характера тундры – своя черта:

Не растёт кругом ни черта.

Только люди сильные духом живут...

Я не здесь рождён – прививаюсь тут.

Привыкаю к белым её снегам,

Прикипаю сердцем к её стихам.

Как замечает исследователь литературы Северо-Востока Вячеслав Огрызко, поэт не отличался уживчивым характером, не любил кланяться начальству и потому часто (порой и против своей воли) менял род деятельности. На Чукотке, а потом и Колыме он успел поработать журналистом в редакциях местных СМИ, включая газету «Советская Чукотка», пожарным, слесарем, рыбинспектором, два сезона охранял от браконьеров моржей на острове Врангеля и даже мыл золото в старательской артели (перечень его разнообразных занятий, наверное, далеко не полон).

О своей «ипостаси» золотодобытчика он впервые скажет в том же «Береге»:

Моя передовая

На прииске была.

И если спросят внуки,

Кому принадлежу,

Я покажу им руки

И робу покажу.

Истории уроки

На практике уча,

Я воевал

На фронте

У Дымного ручья!

Вельботы уходят в море

В 1960-х и 1970-х годах Пчёлкин знакомится с начинающими поэтами Чукотки Михаилом Вальгиргиным, Сергеем Тиркыгиным и Владимиром Тынескиным. Подстрочник первого из них попал в руки Анатолию ещё в начале 1960-х годов.

«Поначалу Пчёлкин искал в подстрочниках две-три «изюминки» и строил на них свою «версию». Так было с первыми его переводами стихов молодого зверобоя из чукотского селения Уэлькаль Михаила Вальгиргина. Когда Пчёлкину в 1963 году показали подстрочники никому не известного тогда автора, он увидел в них свежие для чукотской литературы темы, необычные эпизоды морского промысла, – отмечает Вячеслав Огрызко. – Привлекала и героическая судьба лирического героя, в юности потерявшего ноги, но сумевшего не покориться обстоятельствам. А вот сами подстрочники Пчёлкина не удовлетворяли. Они выглядели стилизованными под поэтическую речь. Пчёлкин находил в них строчку, дававшую ключ к размеру, к ритмическому рисунку, и делал переводы, которые получались достаточно вольными».

Некоторые опыты перевода стихов Вальгиргина поэт включил в свой дебютный сборник «Берег». Несмотря на «вольность», они получились свежими и художественно убедительными. Вот, например, стихотворение «Вельботы уходят в море»:

Вы видели море в работе?..

В кипенье воды и рулей,

с рассветом уходят вельботы

навстречу удаче своей.

Выходят охотники в море,

не ведая, что впереди.

Натужно утюжат моторы

зелёную толщу воды.

А волны вздымаются круто

и круто срываются вниз,

как будто сам келе,

как будто

все духи свирепствуют в них.

Но мы передышки не просим,

смиренья стихии не ждём,

ведь вон – надвигается осень

и на промысловый сезон,

а нам,

зверобойной бригаде,

ещё отстрелять за квартал

всё то,

что колхозный бухгалтер

на счётах своих насчитал.

Такая работа. А море –

оно нам не враг и не друг.

Швыряет, конечно.

Но кормит

из этих же взбалмошных рук.

Более строго Пчёлкин отнёсся к поэтическим опытам Тиркыгина и Тынескина. Первый с детства находился под сильным влиянием творчества американского поэта Уолта Уитмена и, по собственному признанию, ещё в десятом классе знал наизусть все «Листья травы» в русском переводе.

Как считает Вячеслав Огрызко, Тиркыгин был сильно увлечён собственно формальной стороной стиха и мало уделял внимания содержательным моментам. Столкнувшись с этой недостаточностью, «Пчёлкин оказался перед сильным искушением ввести в переводы неприсущие чукотскому автору мотивы. Но потом он отказался от этого варианта и стал искать выигрышные ритмические ходы, которые могли бы «вытащить» всю первую книгу Тиркыгина. И отчасти ему это удалось».

Лучше всего из молодых авторов, пишущих на родном языке, Пчёлкину удались переводы поэзии Владимира Тынескина, которого Анатолий Александрович не просто переводил, а убеждал писать стихи именно на чукотском языке. Принимал он участие и в судьбе рано ушедшего из жизни Сергея Тиркыгина, высылая ему уже из Магадана подборки литературы для самообразования.

Переводческая деятельность Пчёлкина, открывшего отечественной литературе чукотских поэтов, была замечена критикой. Например, разбирая книгу Михаила Вальгиргина «Весёлое лежбище», Александр Черевченко отмечал: «Переводы выполнены вдохновенно, легко. А. Пчёлкину, по всей видимости, удалось сохранить образную систему чукотского поэта, в чём ему, несомненно, помогли хорошее знание местной обстановки и непосредственный контакт с автором» («Магаданская правда», 1974 г., 31 января).

Талантливые переводы Пчёлкина получили ряд благосклонных откликов и со стороны столичных критиков, что было несомненным успехом для молодого поэта.

От Биллингса до Нольда

В начале июля 1967 года Пчёлкин вновь подался в старатели. Он устроился рабочим в артель «Спутник» колымского прииска Бурхала.

9 июля в своих «Старательских тетрадях» он так прокомментировал это событие: «Заступаю в ночную смену. Отныне я – рабочий промшлюза, первый старатель среди поэтов, первый поэт среди здешних старателей».

От этого периода в сборнике «Глубина вздоха» (1989), где собраны стихи разных лет, останутся такие строки:

Год ли, два

Мужику до пенсии?

Может, срок и того длинней.

Человек гулевой профессии,

Вряд ли он доживёт до ней.

Ну а ежели и дотянется,

Что сулит она мужику,

Если сердце у полдистанции

Остановит на всём скаку?

Жил он в ярости,

Жил он в горести,

По тайге вековой кружил,

И отвыкнуть от этой скорости

У него уже нету сил.

Ах, как ломится дед!

Сквозь заросли.

В царство призраков и теней.

Сломя голову – вон – из старости,

Но уже по колени в ней.

Литературная карьера Анатолия Пчёлкина все эти годы складывалась достаточно неплохо. Хотя его не раз за неверную идейную позицию «громила» официальная литературная критика, но уже в 1960-х годах он был весьма популярен у читателей на Чукотке и в Магадане. Большой успех имел его второй сборник «От Биллингса до Нольда» (1967).

Эта книга «зацепила» даже столичных знатоков поэзии. Так, Ирина Озерова в 1968 году на страницах «толстого» журнала «Литературная Россия» утверждала: «Пчёлкину свойственно умение сочетать слова. Так ставить их в ряд, чтобы фонетическая озвученность не превращалась в самоцель, чтобы не игру в слова (лёгкую, в общем-то, игру при словарном богатстве русского языка), а эмоциональную и интеллектуальную сущность строки прежде всего воспринимал читатель. «…Отдайся зрению и слуху», – призывает поэт.

Этот и последующие поэтические сборники «Свет снега», «Тринадцать месяцев», «Душа болит», «Мёрзлый ветер», «Комната эха», «Глубина вздоха» принесли поэту широкую известность среди северян.

В 1973 году Пчёлкин был принят в Союз писателей СССР. А на следующий год завершилось его 12-летнее заочное обучение в Литературном институте, где его наставником был классик советской словесности Илья Сельвинский, с которым поэт состоял в переписке.

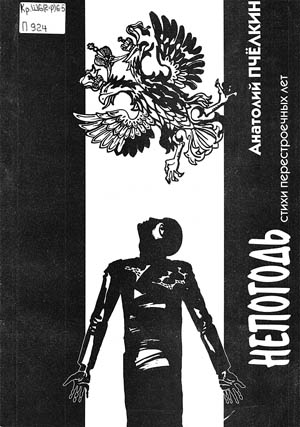

Анатолий Пчёлкин нередко использовал литературный псевдоним «Весьма Прытков». Произведения, подписанные так, он собрал в одном из разделов своего последнего поэтического сборника «Непогодь. Стихи перестроечных лет». Здесь содержатся преимущественно шуточные вещи, эпиграммы, адресованные современникам. О некоторой «несерьёзности» этой поэзии говорят и сами названия: «Я, начальство и Пегас», «Царствие балбесное», «Не летайте, дяди, в Чили, чтобы вас не замочили». Так же шуточно Пчёлкин в своё время объяснил происхождение псевдонима «Весьма Прытков» литературоведу Сергею Сущанскому. «Во время одной из таких встреч я попросил у Анатолия Александровича подписать мне его книги и спросил, какая была необходимость скрывать своё имя под псевдонимом «Весьма Прытков», – пишет Сущанский. – Ответ меня озадачил: «Да, понимаешь, писалось легко, стихов было много. Какую газету ни откроешь – всё Пчёлкин да Пчёлкин. Вот и решил разбавить!».

«Больше никто не услышит меня…»

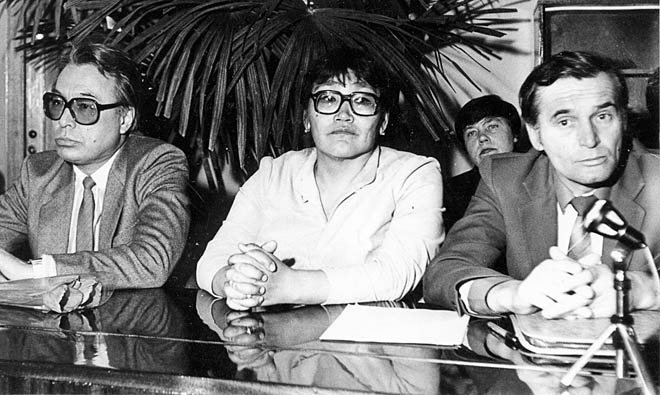

В 1983-м Анатолий Пчёлкин переехал в Магадан и на следующий год стал ответственным секретарём Магаданской областной организации Союза писателей России. На этом месте он работал дольше всего – в 1984 – 2001 годах.

В годы перестройки и последовавшие 1990-е поэзия Пчёлкина, в которой всегда преобладала светлая романтика, начинает накапливать трагизм. Его вышедшая в 2000 году в Магадане книга «Непогодь. Стихи перестроечных лет» открывается строками, сказанными автором от себя и в то же время от имени своего поколения:

Верил Сталину. Верил Хрущёву.

И льстецам, и хулителям их.

Эту веру считал за основу

правоверных позиций своих.

И когда респектабельный Брежнев,

сдвинув брови, расправивши грудь,

слово вымолвил, –

Батюшки, грешен! –

и в него я поверил чуть-чуть.

Орденскими блистая блинами,

вот и он обронил удила,

не оставив печали меж нами,

но и нам – ни двора ни кола.

Очи долу пред сыном вперяю,

Но, опять доверяясь добру,

одобряю я всё, одобряю…

А не грех ли на совесть беру?

21.09.1987 г.

Пчёлкин категорически не принимает 1990-е годы с их цинизмом и стремлением к наживе любой ценой. По его мнению, поэт в такую эпоху неизбежно оказывается изгоем и противостоит общему течению времени. В этот период Анатолий Александрович пишет строки, полные горечи и одновременно злой насмешки:

Пускай сочтут за дурака

дельцы и шулера,

но жизнь мне тем и дорога,

Что может быть щедра.

Не модно нынче? Ну и что ж –

положим, что и так.

А ты, торгаш, барыш итожь:

вот я даю, а ты дерёшь –

так кто из нас дурак?

Но в сборнике «Непогодь» отнюдь не только стихи с очевидным социальным подтекстом, навеянные сложным, переломным временем. Здесь есть и лирика, глубокая и человечная. Например, вот такая:

Анадырь

Октябрьское утро понуро, туманно.

И зыбко. И зябко. И ветер пуржист.

И снегом, как сеткой пустого экрана,

задёрнуты нервно и воды лимана,

и город, и порт, и кромешная жизнь,

уже и не бывшая вроде,

всего лишь увиденная в кино,

где живы актёры, да роли условны,

похожи пейзажи, да задник – рядно.

И я – не один из участников действа,

а зритель, читатель поэмы о нём,

утративший право наследства на средства

Воспроизводства, достойный лишь места

В другом измерении, в мире ином…

Под занавес века поэт решает уехать с Севера, где прожил больше 40 лет. «Весной 2000 года Пчёлкин, поддавшись уговорам своей очередной жены, надумал перебраться из Магадана во Владимир, – пишет не раз цитируемый нами Вячеслав Огрызко. – Наверное, это было его самой большой ошибкой. Ведь в Магадане он имел репутацию поэта номер один. Перед ним были открыты двери практически во все властные коридоры города. Власть его не только уважала, но и побаивалась. А кем поэт стал во Владимире?! Местная писательская организация отнеслась к нему как к лишнему нахлебнику. Ему предложили побыть на подхвате».

Точно сложно сказать, как встретили Пчёлкина собратья по цеху во Владимире. Биография поэта лишь скупо сообщает, что в последнее время он работал журналистом в газете «Владимирские ведомости» и готовил новый сборник стихов «Избранное».

Умер он внезапно от сердечного приступа 15 сентября 2002 года. За день до этого, словно предчувствуя близкий конец, Пчёлкин написал короткое пронзительное стихотворение:

Кончено всё. Никого не виня,

Лучше уж сам осознаю заранее:

Больше никто не услышит меня

Ни во Владимире, ни в Магадане.

14.09.2002 г.

Авторы статьи выражают большую благодарность Вячеславу Огрызко и Сергею Сущанскому за помощь в её подготовке