ИНЭНЛИКЭЙ, ГЕУТВАЛЬ, ПОЛОМОШНОВ

10 декабря 2020 года исполнится ровно 90 лет со дня образования Чукотского АО.

10 декабря 2020 года исполнится ровно 90 лет со дня образования Чукотского АО.

Иван ОМРУВЬЕ

Иван ОМРУВЬЕivan@ks.chukotka.ru

Газета «Крайний Север» подготовила очередную публикацию, посвящённую грядущему 90-летию Чукотского автономного округа, который был образован 10 декабря 1930 года. В рубрике «Ровесники округа» мы рассказываем о выдающихся людях Чукотки, которые родились в том же 1930 году. На этот раз речь пойдёт о трёх персонах: первом профессиональном учёном-чукче, лингвисте Петре Инэнликэе, сказительнице и песеннице, поэтессе, заслуженном работнике культуры России Клавдии Геутваль, а также поэте и педагоге Иване Поломошнове. Мне лично довелось быть знакомым с каждым из этих неординарных людей.

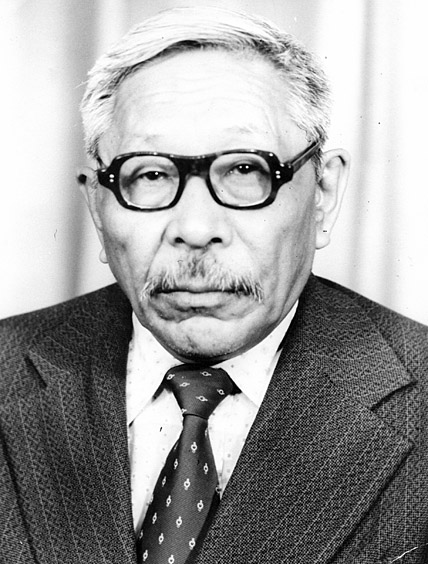

СКУЧАЮЩИЙ ПО ЧУКОТКЕ

СКУЧАЮЩИЙ ПО ЧУКОТКЕО Петре Ивановиче я слышал ещё до поступления в Ленинградский педагогический институт им. Герцена, но никак не предполагал, что со временем мы станем близкими знакомыми. Получилось так, что в 1964 году я поступил не на физико-математический факультет института имени А. И.Герцена, как первоначально хотел, а на факультет русского языка, литературы и чукотского языка, где преподавал Инэнликэй.

К этому времени Пётр Инэнликэй закончил аспирантуру северного отделения Института им. Герцена, где его наставниками были Пётр Скорик и другие русскоязычные специалисты по северным языкам.

В 60-х годах прошлого столетия Пётр Иванович уже работал в Ленинградском отделении языкознания Академии наук СССР. Специализировался он на чукотско-корякской языковой группе, прекрасно знал свою тему и нередко читал студентам лекции по грамматике чукотского языка во время отсутствия нашего преподавателя чукотского языка доцента Льва Васильевича Беликова. В 1966 году он защитил диссертацию на тему «Наречия в чукотском языке» и стал первым чукчей – кандидатом наук.

Когда я ближе познакомился с Инэнликэем, то нередко заходил к нему на работу или домой (он жил с супругой на Невском проспекте). Я видел, что он тосковал по Чукотке, по сестре и племяннице. А ещё Пётр Иванович очень любил говорить на родном языке и разбирать этимологию чукотских слов. До сих пор я помню его анализы происхождения отдельных лексем. Например, слово «рэквыт» – «важенки». Откуда оно произошло? Инэнликэй считал, что в далёком прошлом при одомашнивании оленя прежде всего необходимо было его поймать и привязать возле яранги, чтобы «дикарь» привык к человеку. Он полагал, что слово «рэквыт», претерпев ряд метаморфоз, произошло от слова «яраны», то есть «яранга». А полное его значение, которое уже не ощущается даже носителями языка, – «привязанный к яранге».

Было очень интересно слушать его рассуждения. С удивлением для себя я отмечал, что лингвистика тоже может быть довольно точной наукой, обладающей внутренней системой и логикой. Да и по роду учёбы, поступив вместо физмата на филфак, я должен был заниматься изучением русского и чукотского языков. Может быть, поэтому наши встречи с Инэнликэем были довольно частыми.

После возвращение домой я часто видел Петра Ивановича в Анадыре, в Институте усовершенствования учителей родных языков, где он вёл курсы повышения квалификации. Если Инэнликэй приезжал летом, то мы обязательно ходили на рыбалку на Анадырский лиман. К нам нередко присоединялся заведующий кабинетом родных языков Института Александр Керек, тоже прекрасный знаток родного языка.

Приятно, что Петра Ивановича Инэнликэя до сих пор помнят на Чукотке. В округе ежегодно вручается премия его имени за вклад в сохранение и развитие родных языков.

РОДОНАЧАЛЬНИЦА «ЙЫН’ЭТТЭТА»

РОДОНАЧАЛЬНИЦА «ЙЫН’ЭТТЭТА»Клавдия Ивановна Геутваль наиболее известна как создатель национального ансамбля «Йын’эттэт» («Северное сияние»), который до сих пор работает в селе Рыткучи.

Она родилась 10 апреля 1930 года в Чаунской тундре и была девятым ребёнком в семье.

Учиться Геутваль начала только в 1940 году. Тогда начальная школа, в которой она была отличницей, находилась на мысле Шалаурова.

Когда в 1941 году умер отец Геутваль – Эттыкай, её отправили в школу-интернат в Певеке. В 1952 году Клавдия Ивановна Геутваль стала членом партии. После окончания двухгодичных парткурсов в Анадыре она возглавила женотдел Чаунского райкома партии. Затем работала секретарём сельского совета, затем председателем, возглавляла парторганизацию совхоза «Певек» в Усть-Чауне. В 1974 году Клавдия Ивановна создала в селе Рыткучи ансамбль «Йын’эттэт».

Она превосходно знала традиции, язык и культуру оленных чукчей. И, что немаловажно, понимала ценность этого наследия. У неё консультировались многие исследователи языка и фольклора народов Севера, включая иностранных. Например, приезжавший в 2019 году в Анадырь японский лингвист Токусу Куребито, который рассказал, что в 1990-х годах именно Клавдия Геутваль была его наставником и учителем во время его первого визита на Чукотку.

С Клавдией Геутваль мне тоже довелось быть знакомым. Первый раз я читал её стихи на чукотском языке в 1983 году в Магадане, где в апреле проходил семинар писателей Севера и Дальнего Востока. Стихи Геутваль спустя некоторое время перевёл на русский язык магаданский поэт Владимир Сергеев. В её мелодичной поэзии чувствуется мудрость предков, любовь северян к родной земле и уважение к людям, приезжавшим с «материка» строить на Чукотке новую жизнь.

Газета «Крайний Север» тоже немало писала о Геутваль. К примеру, в 2000 году на её страницах вышел материал Елены Монтады, а несколько позднее журналист окружной газеты Геннадий Сабанцев опубликовал статью «Поэтесса из стойбища».

ПОЭТ И «СКАЗОЧНИК»

ПОЭТ И «СКАЗОЧНИК»Наверное, меньше для читателей говорит имя Ивана Васильевича Поломошнова, который тоже является ровесником округа. Между тем он был замечательным поэтом, педагогом и собирателем фольклора, много лет проработавшим на Чукотке.

Ещё в возрасте семи лет Ивана привезли родители в село Марково, где он учился и вырос. А после кузницы северных кадров – Ленинградского педагогического института им. Герцена – вернулся в Марково. О Поломошнове я часто писал в 90-х годах прошлого столетия в окружной газете. Кроме сочинения стихов, он также переводил с чукотского языка на русский некоторых начинающих молодых поэтов, помогал им добрым советом. Писал он и прозу. Например, его любопытный рассказ «Милицейская сопка» был напечатан в национальном приложении на чукотском языке. Кстати, на чукотский язык его перевела нынешняя сотрудница Чукотского института развития образования и повышения квалификации Лариса Выквырагтыргыргына.

Некоторое время Иван Васильевич работал учителем в сёлах Чукотского района, где собирал народные сказки и переводил на русский язык. Известен, например, подготовленный им сборник чукотских сказок «Храбрая Торыт». Он был русским человеком, но оставил заметный след в сохранении культуры коренных жителей округа и его хорошо помнят старожилы Чукотки.