ОШИБКА ГЕОЛОГА ОБРУЧЕВА

Сергей НИКИТИН

Сергей НИКИТИНgazeta@ks.chukotka.ru

12 августа 1934 года в Чаунскую губу вошёл теплоход «Смоленск», прибывший на Чукотку из Владивостока. На нём находилась небольшая экспедиция из семи человек под началом крупного советского геолога, будущего лауреата Сталинской премии I степени Сергея Владимировича Обручева. Тогда никто не знал, что результаты их работы вскоре приведут к открытию промышленных залежей «стратегического» металла – олова и буквально через несколько лет преобразят сначала Певек, а затем и всю Чаун-Чукотку.

НА «БЕЛЫХ ПЯТНАХ»

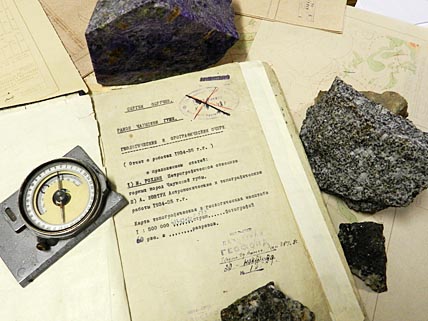

НА «БЕЛЫХ ПЯТНАХ»В популярной форме Обручев рассказал об организованной Всесоюзным арктическим институтом экспедиции 1934 – 1935 годов в своей книге воспоминаний «По горам и тундрам Чукотки», изданной в 1957 году. Однако в архивах Чаунского горно-геологического предприятия до недавнего времени хранился уникальный документ – подлинник отчёта Обручева, написанного им вскоре после завершения работ. На его обложке стоит порядковый номер 01, сделана пометка «несекретно» и от руки начертано имя автора и название: «Геологический и орографический очерк (отчёт о работе 1934 – 1935 годов), район Чаунской губы».

Из 100-страничного текста становится ясно, что в период с 17 августа 1934 по 4 августа 1935 года партия Обручева на аэросанях, оленьих упряжках, лодках и пешим ходом прошла почти 5,7 тыс. км, обследовав около 50 тыс кв. км Западной Чукотки. Изучение, как отмечает Обручев, облегчалось «сравнительно простым геологическим строением большей части страны».

Экспедиция Обручева на Чукотку была в ту пору не единственной. В 1934 году Арктический институт снарядил на Северо-Восток страны сразу несколько партий. Три из них под руководством геологов Рабкина, Никольского и Андрианова работали в восточной части округа, а ещё две, в том числе и группа Обручева, – западнее и юго-западнее мыса Биллингса. Первые три экспедиции целенаправленно искали олово, остальные – изучали геологию «белых пятен» Чукотки.

В конце 1935 года все партии вернулись в Ленинград. «Итоги их работ оказались ничем не примечательны. Предположения об оловоносности Чукотского полуострова не подтвердились, – так писал в своей книге «Чукотское олово» геолог Марк Рохлин. – Казалось, ничего интересного не обнаружил и С. В. Обручев в обследованном им Чаунском районе. В статье, опубликованной им в конце 1935 года, он писал: «Из полезных ископаемых стоит отметить кварцевые жилы на западном берегу Чаунской губы с вкраплениями пирита, арсенопирита и галенита. Интересно также месторождение халцедона, сердолика и агата на реке Кремянке, впадающей в западный угол губы».

Как отмечает Рохлин, оценка обследованного района была более чем скромной. Ни один из перечисленных минералов не считался ценным. Казалось, что дальнейшее геологическое изучение Чаун-Чукотки откладывается на неопределённый срок…

Справка «КС»

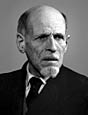

Сергей Владимирович Обручев (1891 – 1965) был сыном крупнейшего геолога Владимира Обручева, который известен также как автор фантастического романа «Земля Санникова». С 14 лет он участвовал в экспедициях отца, в 1922 году был начальником геолого-поискового отряда в океанографической экспедиции на острова Шпицберген и Новая Земля. В 1926 – 1935 годах изучал почти неизвестные районы Северо-Востока страны – бассейны рек Индигирки и Колымы, а также Чукотку. В 1937 году ему без защиты диссертации была присуждена учёная степень доктора геолого-минералогических наук и звание профессора. В 1953-м Обручев стал членом-корреспондентом Академии наук СССР.

ПОД МИКРОСКОПОМ – КАССИТЕРИТ

Из своей экспедиции Обручев привёз богатую коллекцию минералов – более 700 экземпляров. И в конце 1935 года 24-летнему сотруднику геологического отдела Всесоюзного Арктического института Марку Рохлину было поручено просмотреть эти образцы из Чаунского района и отобрать материал для изготовления «шлифов» –тончайших срезов породы, помещаемых между двумя стёклами.

Спустя много лет Рохлин признавался, что взялся за это дело без особого энтузиазма. Мотивировал его к работе известный советский геолог Сергей Смирнов, открывший первое в СССР промышленное месторождение олова – Хапчерагинское. Смирнов резонно заметил, что отрицательный результат есть тоже результат и лишь предвзятость никогда ничего не даёт.

Уже первые дни работы поколебали первоначальный пессимизм Рохлина, равно как и его веру в выводы Обручева. Чаунские образцы разительно напоминали породы из оловоносных районов Забайкалья и Якутии. Часто встречался минерал турмалин, который нередко сопутствует олову.

«И вот в один из декабрьских вечеров, просматривая под микроскопом шлиф из кварцево-турмалиновой породы обнажения 44, я заметил в нём три крошечных зерна оловянного камня, – пишет Рохлин. – Я не поверил своим глазам, ещё и ещё раз просмотрел шлиф, затем взял образец и уже непосредственно в самом образце обнаружил два зерна касситерита (минерал, содержащий олово. – Прим. ред.) размером в десятые доли миллиметра… Лиха беда – начало. Прошло ещё несколько дней, и олово было обнаружено уже не в одном, а во многих чаунских образцах».

О сенсационных находках, конечно, сообщили Обручеву. Учёный вспомнил, что его коллега по экспедиции старатель Перетолчин по собственной инициативе сделал шлихи – концентрат из тяжёлых минералов, получаемый путём промывки песков из россыпей. После изучения шлихов выяснилось, что и там присутствует касситерит.

По иронии судьбы оловоносные образцы были взяты экспедицией Обручева всего лишь в 13 км от Певека – на берегу Чаунской губы, на мысе Валькумей, где впоследствии развернулась промышленная добыча олова и возник одноимённый посёлок.

Из своей экспедиции Обручев привёз богатую коллекцию минералов – более 700 экземпляров. И в конце 1935 года 24-летнему сотруднику геологического отдела Всесоюзного Арктического института Марку Рохлину было поручено просмотреть эти образцы из Чаунского района и отобрать материал для изготовления «шлифов» –тончайших срезов породы, помещаемых между двумя стёклами.

Спустя много лет Рохлин признавался, что взялся за это дело без особого энтузиазма. Мотивировал его к работе известный советский геолог Сергей Смирнов, открывший первое в СССР промышленное месторождение олова – Хапчерагинское. Смирнов резонно заметил, что отрицательный результат есть тоже результат и лишь предвзятость никогда ничего не даёт.

Уже первые дни работы поколебали первоначальный пессимизм Рохлина, равно как и его веру в выводы Обручева. Чаунские образцы разительно напоминали породы из оловоносных районов Забайкалья и Якутии. Часто встречался минерал турмалин, который нередко сопутствует олову.

«И вот в один из декабрьских вечеров, просматривая под микроскопом шлиф из кварцево-турмалиновой породы обнажения 44, я заметил в нём три крошечных зерна оловянного камня, – пишет Рохлин. – Я не поверил своим глазам, ещё и ещё раз просмотрел шлиф, затем взял образец и уже непосредственно в самом образце обнаружил два зерна касситерита (минерал, содержащий олово. – Прим. ред.) размером в десятые доли миллиметра… Лиха беда – начало. Прошло ещё несколько дней, и олово было обнаружено уже не в одном, а во многих чаунских образцах».

О сенсационных находках, конечно, сообщили Обручеву. Учёный вспомнил, что его коллега по экспедиции старатель Перетолчин по собственной инициативе сделал шлихи – концентрат из тяжёлых минералов, получаемый путём промывки песков из россыпей. После изучения шлихов выяснилось, что и там присутствует касситерит.

По иронии судьбы оловоносные образцы были взяты экспедицией Обручева всего лишь в 13 км от Певека – на берегу Чаунской губы, на мысе Валькумей, где впоследствии развернулась промышленная добыча олова и возник одноимённый посёлок.

И СНОВА ПЕВЕК

Уже в следующем году Всесоюзный Арктический институт спешно направил на Чаун-Чукотку новую экспедицию. Её задача была предельно конкретной – найти промышленные залежи олова. Старшим геологом экспедиции назначили Рохлина.

10 июля геологи отправились на Чукотку из Владивостока на теплоходе «Свердловск» и в середине августа прибыли в Певек.

«Осенью замечательных открытий» назвал сам Рохлин это время. «Прежде всего я побывал на мысе Валькумей – на месте, где С. В. Обручев взял свой знаменитый образец, тот самый, в котором впервые был обнаружен оловянный камень, – рассказывал позднее советский геолог. – Пользуясь записями Обручева, мне без труда удалось найти интересующий меня выход горных пород: он обнажался у самого берега, перед обрывами песчаника и сланцев, несколько южнее того места, где сейчас находится обогатительная фабрика. Долго я колотил молотком, но видимый касситерит не обнаруживался ни в одном из обломков. Больно уж бедна оловом была эта жила. Залез на гребешок, чтобы осмотреть, из каких пород он сложен. И тут, в семи метрах ближе к обрыву, открылось долгожданное: передо мной была почти метровая рудная жила, выходящая на поверхность. В её белом кварцевом теле блестела вкраплённость оловянного камня по 5-6 миллиметров в поперечнике! Эта находка была первым нашим большим успехом».

Так в 1936 году советскими геологами было обнаружено Валькумейское оловорудное месторождение, которое впоследствии эксплуатировалось почти 50 лет.

После известий о ценных находках с февраля 1937 года началась подготовка второй Чаунской экспедиции. Летом она прибыла в Певек. В её составе было более 80 человек (для сравнения, в первой – всего 16). Экспедиция получила хорошее по тем временам материально-техническое оснащение: на Чаун-Чукотку доставили два трактора, два вездехода, плавсредства, аэросани, двигатели, электромоторы, буровые станки и многое другое.

Вторая Чаунская экспедиция нашла и разведала богатейшую Пыркакайскую россыпь. Вкупе с открытием Иультинского месторождения это позволило говорить о появлении на геологических картах страны Чукотской оловорудной провинции.

После этого настал черёд промышленного освоения. В августе 1941 года под «крылом» Дальстроя был создан Чаун-Чукотский горно-промышленный комбинат, в составе которого начали работу прииск «Пыркакай» и рудник «Валькумей». Уже в сентябре 1941 года Чукотка выдала первое олово, и к концу войны поставляла его больше, чем все другие горняцкие предприятия Северо-Востока СССР вместе взятые.

Кстати

Марк Рохлин задавался вопросом, почему опытный и обладающий научной интуицией геолог Сергей Обручев не сумел разглядеть оловянных перспектив Чукотки. Его ответ – Обручев, являясь выдающимся учёным, всё же не имел дело с рудными месторождениями, к которым, в частности, относился и Валькумей. Но так или иначе именно он остаётся первооткрывателем чукотского олова. Советское правительство не забыло этого, и в 1946 году Обручеву была присуждена Сталинская премия I степени – за открытие и геологическое исследование месторождений олова на Северо-Востоке СССР.