НА ВЕС ОЛОВА

Николай ПАРФЁНОВ

Николай ПАРФЁНОВgazeta@ks.chukotka.ru

Тридцатые годы прошлого столетия ознаменовались на Чукотке крупными геологическими открытиями. В это время одно за другим были найдены богатые оловянные месторождения в Чаунском районе –Валькумейское и Пыркакайское, которые за считанные годы были подготовлены к промышленной эксплуатации и уже в войну дали первый металл. Совсем иначе складывались дела в восточной части округа, где в июле 1937 года выдающийся советский геолог Владимир Миляев обнаружил богатейшее Иультинское оловянно-вольфрамовое месторождение. Однако между его открытием и началом эксплуатации пролегла целая эпоха в 20 лет, а сам Миляев удостоился диплома первооткрывателя Иультина только в 1976 году, спустя более 30 лет после своей смерти.

ИСТОРИЯ СЧАСТЛИВАЯ, ЧАУНСКАЯ

История открытия чаунского и иультинского олова – совсем разная. Первую можно назвать счастливой. Как уже рассказывал «КС» в номере от 7 августа, в августе 1934 года в Чаунской губе высадилась геологическая экспедиция под началом крупного советского геолога Владимира Обручева, состоявшая из семи человек. Основным итогом её работы в 1934 – 1935 годах стали образцы касситерита, взятые всего в 13 км от Певека, на месте Валькумейского оловорудного месторождения. Уже в следующем году Всесоюзный арктический институт снарядил на Чаун-Чукотку более многочисленную и оснащённую экспедицию, получившую название «Первая Чаунская», которая подтвердила перспективность Валькумея и нашла промышленные россыпи в бассейне реки Куйвивеем. В 1937-м в оловоносном районе работала Вторая Чаунская экспедиция и тоже удачно: её геологи открыли богатую Пыркакайскую россыпь, что позволило уже в сентябре 1941 года начать промышленное производство олова на прииске, получившем вскоре имя «Красноармейский».

Белый металл быстро преобразил Чаунский район. Из крошечного посёлка в несколько домиков Певек в 40-е превратился в промышленный и транспортный узел Северо-Востока страны, а Владимир Обручев, обнаруживший на берегу Чаунской губы оловосодержащий минерал касситерит, получил в 1946 году Сталинскую премию I степени – за открытие и геологическое исследование месторождений олова на Северо-Востоке страны.

«ТОЧКИ СЕРПУХОВА»

Поиск и освоение Иультина оказались совсем иными – долгими и не лишёнными драматизма. Начало им было положено в 1933 году, когда на мысе Северном (так тогда назывался мыс Шмидта), высадились два ленинградских геолога – более опытный Владимир Серпухов и студент Ленинградского горного института Дмитрий Байков, направленные сюда Всесоюзным арктическим институтом. Бюджет экспедиции составлял всего 25 тыс. рублей и был настолько скромен, что Серпухову не удалось привлечь даже горного рабочего. Поисковики собирались обследовать материковую часть к югу от мыса Шмидта на предмет рудопроявлений ценных металлов.

Как пишет один из первооткрывателей Валькумейского месторождения Марк Рохлин, в ту пору полярная станция на мысе Шмидта не имела своего транспорта, а местное население настороженно относилось к геологам и не хотело давать упряжки. В итоге после зимовки Серпухову и Байкову пришлось идти в поход пешком с двухпудовыми рюкзаками за плечами. «Несмотря на трудности, они смогли углубиться на юг от мыса Шмидта более чем на 250 км и исследовать полосу шириной от 60 до 100 км. На юге они дошли до верховьев реки Амгуэма, на востоке до нижнего течения реки Якитики, на западе – до верховьев Чаантальвегергина», –рассказал Рохлин.

В бассейне притока Чаантальвегергина реки Телекай геологи обнаружили глыбы мятого кварца с видимым касситеритом. Анализ руды, образцы которой были доставлены на материк, показал содержание олова 22,04 процента.

Казалось бы, открытие сделано. Однако Серпухов и Байков двигались по совершенно неизученной, сильно пересечённой местности и составляли её карты с помощью простого горного компаса, отмеряя расстояние шагами. Общая протяжённость их маршрута составила около 6 тыс. км, поэтому и погрешностей накопилось немало. В общем, их географические карты оказались непригодными для определения точного местонахождения касситерита. Но это выяснилось позднее.

Уже в следующем году в район, где работали Серпухов и Байков, выдвинулась Первая Чукотская экспедиция Главсевморпути, которая базировалась не на мысе Шмидта, а в заливе Креста, забрасывая геологические отряды на место с помощью малой авиации. Поиски лично возглавил начальник геологического управления ведомства Михаил Зяблов. Экспедиция должна была найти оловорудные «точки Серпухова», оценить их и провести поиски других месторождений в центральной части Чукотского полуострова. Однако обнаружить место, где их предшественники «подняли» касситерит, не удалось. Таинственные «точки Серпухова» не найдены до сих пор, хотя попытки разыскать их предпринимались неоднократно.

С ПАМИРА В АРКТИКУ

С ПАМИРА В АРКТИКУОсенью 1936 года личный состав экспедиции Зяблова убыл через Владивосток в Москву, а на смену им на берег залива Креста высадилась новая партия из 15 человек во главе с Юрием Одинцом. В составе Второй Чукотской экспедиции Главсевморпути находился 30-летний геолог Владимир Николаевич Миляев – будущий первооткрыватель Иультинского месторождения.

За плечами Миляева на тот момент было 10 лет экспедиционной работы в Средней Азии и на Памире. Примечательно, что высшего образования он не имел: в 1933 году Владимир, которому к тому времени уже исполнилось 27 лет, был зачислен сразу на второй курс Казахского геологоразведочного института в Семипалатинске. Вуза он, однако, так и не окончил, уехав в Москву, где устроился в Таджикско-Памирскую экспедицию, искавшую олово в горах Туркестанского хребта.

Выдающийся советский геолог, один из первооткрывателей чукотского золота Герман Жилинский подробно рассказывал о работе экспедиций в то время. В 30-е годы в СССР ещё не существовало сети геологоразведочных учреждений со штатом постоянных работников. Ежегодно под те или иные задачи создавались отдельные экспедиции, куда по договору «вербовались» сотрудники: геологи, топографы, коллекторы, лаборанты и т. д. Первый год обычно проходил «в поле», а зимой – весной следующего велась «камеральная» работа – систематизировались результаты проведённых исследований и писались отчёты. Потом экспедиция ликвидировалась, и геологи после небольшого отпуска подыскивали себе новую работу.

Так было и с Владимиром Миляевым. После завершения работы Таджикско-Памирской экспедиции в 1936 году он получил предложение от своего коллеги Юрия Одинца отправиться на Чукотку в составе Второй Чукотской экспедиции Главсевморпути. «Оловянщик» Миляев, который уже тогда был в курсе находок Обручева и Серпухова, охотно согласился.

В РИСКОВОМ МАРШРУТЕ

Тогда на Северо-Восток страны геологические партии попадали «окольным» путём. Сначала они путешествовали по Транссибу до Владивостока, а потом кораблём отправлялись на Колыму или ещё более далёкую Чукотку.

В залив Креста пароход «Анадырь» прибыл в начале сентября 1936 года. На берегу бухты Оловянной, которая находится по соседству с бухтой, где сейчас стоит посёлок Эгвекинот, был разбит лагерь геологоразведчиков. Вскоре после разгрузки парохода начальник экспедиции Одинец поручил геологу Владимиру Миляеву, топографу Василию Ганешину и промывальщику Рахиму Фарифьянову выйти в маршрут, чтобы до наступления холодов успеть обследовать низовья Амгуэмы. В место поисков отряд 11 сентября забросил самолёт У-2.

Забегая вперёд, нужно сказать, что этот маршрут едва не стоил Миляеву и его товарищам жизни. Никто из геологов раньше не работал на Чукотке, поэтому они не могли учесть капризов здешней погоды – её крайнюю переменчивость и очень быстрый переход от лета к зиме.

Группа 12 сентября вышла «в поле» и сразу же получила первые обнадёживающие результаты – несколько обломков кварцевых жил с обильными вкраплениями рудных минералов, пирита и халькопирита.

Но уже 14 сентября под давлением арктического циклона погода резко ухудшилась, и работать стало невозможно. Радиопередатчиков у геологов тогда не было, и им приходилось рассчитывать только на свои силы. Миляев принял решение снять лагерь и плыть на резиновой лодке к устью Амгуэмы. Но встречный северный ветер не позволял спускаться вниз по течению, и за день партия прошла всего лишь 5 км. Вскоре после этого по реке стало двигаться невозможно: пошло сало и началась пурга.

Вначале геологи пытались параллельно с продвижением вперёд хотя бы отчасти выполнять свою основную работу. Каждый день Владимир Миляев делал короткие записи в своём дневнике. 2 октября, после того как партия подошла к Чукотскому морю, он пишет: «Единственная пища теперь у нас примерно такова: утром по кусочку или по два колбасы, несколько ложек сухарных крошек и крепкий чай, в полдень рисовая похлёбка из одной банки консервов. Вечером крепкий чай. Считаем, что после сегодняшнего перехода до Ванкарема (там находилась полярная станции. – Прим. ред.) ещё 62 км». 7 октября группа Миляева случайно встретила сотрудников геологической экспедиции Владимира Дитмара. «Обжорный вечер в палатке», – такую ироническую запись делает Миляев в дневнике в тот день. На следующий день геологи были в Ванкареме. Только 14 ноября удалось вылететь на мыс Шмидта, откуда 26 ноября они самолётом были переброшены на базу экспедиции, в бухту Оловянную.

И всё же первый полевой сезон нельзя считать полностью провальным. Миляев сделал важный вывод: в следующем году поиски необходимо локализовать на левобережье Амгуэмы, не стремясь во что бы то ни стало найти «точки Серпухова», которые лежали где-то западнее. Особо он отмечает, что нужно грамотно организовать подготовку и быт отряда, чтобы избежать на маршруте ЧС.

ОТКРЫТИЕ 1937-ГО

После зимовки, в начале лета 1937 года, отряд Миляева из шести человек был доставлен в район слияния Амгуэмы и Якитики (на современных картах эту реку чаще обозначают как Экитыки). Здесь геологи организовали базу. 22 июня Миляев вышел в свой первый маршрут и уже 6 июля открыл Иультинское олововольфрамовое месторождение.

Вот как описывает сам геолог день, когда он сделал главную находку своей жизни: «6 июля. Маршрут по распадку, против которого расположена точка 29. Впадает в широкую долину слева (речь идёт о речке Иультинке. – Прим. ред.). В устье распадка обнаружены глыбы грейзена, содержащие вольфрамит и арсенопирит. Кварцевые глыбы с вольфрамитом и оловянным камнем…». Весь склон оказался усыпан кусками кварца с крупными включениями рудных минералов. Даже по тому, что лежало на поверхности, было понятно, что найдено большое месторождение.

Герман Жилинский отмечает, что находка Владимира Миляева – не просто удача. В этом сезоне талантливый и опытный геолог-поисковик, основываясь на собственных наблюдениях, сознательно отклонился от предписанного начальником экспедиции маршрута. Партия должна была обследовать бассейн реки Якитики и выйти к «точкам Серпухова», но первым делом направилась в район левобережья Амгуэмы. Интуиция не подвела Миляева: он сделал открытие союзного значения, отыскав одно из самых крупных оловянно-вольфрамовых месторождений СССР.

11 сентября 1937 года партия отправилась в Ванкарем, откуда вылетела в бухту Оловянную, где предстояло передать дела своим сменщикам, после чего убыть в Москву.

В столице геологи выполнили большой объём «камеральной» работы, поскольку результаты их исследований вызвали огромный интерес советского правительства и крупнейшей промышленной организации Дальнего Востока – Дальстроя.

В 1938 – 1939 годах Владимир Миляев работал в составе Амгуэмской экспедиции, которая занималась разведкой Иультина. В 1940 и 1941 годах геолог на Чукотку не попал, во многом по семейным обстоятельствам: у него родились дети. А потом грянула война, которая смешала все планы.

ВОЙНА, ФРОНТ, ГИБЕЛЬ

ВОЙНА, ФРОНТ, ГИБЕЛЬВ 1941 году Владимир Миляев был призван в армию. О военном пути геолога известно сравнительно немного. Он учился в школе лейтенантов в Алма-Ате, потом был направлен в запасной полк, затем вновь на военные курсы в Ташкент, а летом 1943 года – в действующую армию. Воевал лейтенант Миляев на Брянском фронте в должности заместителя командира батальона 767-го стрелкового полка 228-й стрелковой дивизии.

В августе 1944 года часть ступила на территорию Румынии, где вела бои за Яссы и Плоешти. За проявленное мужество в боях за венгерский город Сегед полку была объявлена благодарность Верховного главнокомандующего И. В. Сталина и присвоено почётное звание «Сегедский».

Полк принимал участие в Будапештской наступательной операции. В её ходе 7 декабря 1944 года старший лейтенант Владимир Николаевич Миляев погиб и был похоронен с 10 советскими солдатами в братской могиле на окраине села Тарнасентмария. Посмертно награждён орденом Красной Звезды.

Владимир Миляев из-за своей ранней смерти и военного лихолетья не получил признания как человек, открывший Иультинское месторождение. Лишь спустя более 30 лет после его гибели и почти 40 лет после открытия Иультина его дочь Валерия Владимировна добилась справедливости: в 1976 году ей на заседании коллегии Министерства геологии СССР торжественно вручили диплом отца и значок первооткрывателя месторождения.

При подготовке статьи использованы материалы книг Г. Жилинского «Оловянные горы геолога Миляева» и М. Рохлина «Чукотское олово».

Кстати

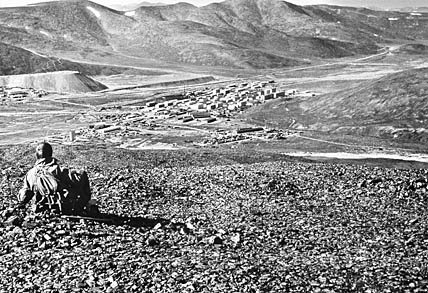

История освоения Иультинского месторождения тоже не похожа на чаунские аналоги. На Чаун-Чукотке между открытием месторождений олова (Валькумея и Пыркакая) и началом их эксплуатации прошло всего несколько лет. Освоение Иультина, где горно-обогатительный комбинат запустили в эксплуатацию только 3 сентября 1959 года, растянулось на два десятилетия. После открытия месторождения было принято решение вести доставку грузов на Иультин не со стороны залива Креста, а с арктического побережья, откуда расстояние в три раза короче. Это было серьёзной ошибкой, поскольку навигационные условия Северного Ледовитого океана в районе мыса Шмидта и косы Двух Пилотов позволяли организовать только рейдовую разгрузку кораблей. Да и то суда часто уходили, не разгрузившись, из-за сложной ледовой обстановки. Потом случилась война, и только во второй половине 1940-х годов было принято окончательное решение вновь зайти на Иультинское

месторождение со стороны залива Креста. Здесь был заложен порт Эгвекинот и силами заключённых построена 200-километровая дорога, связавшая круглогодичным сообщением Иультин с побережьем Берингова моря.

месторождение со стороны залива Креста. Здесь был заложен порт Эгвекинот и силами заключённых построена 200-километровая дорога, связавшая круглогодичным сообщением Иультин с побережьем Берингова моря.