ПО СЛЕДАМ ЗОЛОТОГО ОЛЕНЯ

Николай ПАРФЁНОВ

Николай ПАРФЁНОВgazeta@ks.chukotka.ru

«На восток, по берегу Восточно-Сибирского моря, а затем по берегу Чукотского моря, спасаясь от «злого духа», бежал Золотой Олень. «злой дух», угрожая карами, приказывал Золотому Оленю остановиться, но тот всё бежал и бежал. Когда Золотой Олень достиг края Чукотской земли, разгневанный «злой дух» послал молнию. Заметался Золотой Олень и, упав на землю, рассыпался на мелкие куски. Голова Золотого Оленя оказалась на Аляске, ноги на Колыме, а туловище осталось на Чукотской земле». Так примерно звучала одна из чукотских легенд.

Эти слова – из неизданной рукописи «Трудное чукотское золото» советского геолога, лауреата Ленинской премии Василия Китаева, открывшего в 1949 году в Чаунском районе Ичувеемское россыпное месторождение, на базе которого впоследствии возник прииск «Комсомольский». Именно с Ичувеема на Чукотке начались масштабные поиски и промышленное освоение залежей россыпного, а затем и рудного золота.

Эти слова – из неизданной рукописи «Трудное чукотское золото» советского геолога, лауреата Ленинской премии Василия Китаева, открывшего в 1949 году в Чаунском районе Ичувеемское россыпное месторождение, на базе которого впоследствии возник прииск «Комсомольский». Именно с Ичувеема на Чукотке начались масштабные поиски и промышленное освоение залежей россыпного, а затем и рудного золота.До находки Китаева многие считали, что красивая местная легенда лишь отчасти соответствует действительности. В конце XIX века голову Оленя обнаружили на Аляске, что стало причиной красочно описанной Джеком Лондоном «золотой лихорадки», а в конце 20-х – начале 30-х годов следующего века, после Первой и Второй колымских экспедиций Билибина и Цареградского, была окончательно установлена золотоносность бассейна Колымы.

Чукотка оказалась более крепким «орешком». Хотя поиски солнечного металла на территории округа начались сразу после открытия «большого золота» Аляски, почти полвека они не приносили желаемого результата.

НЕ ТАМ ИСКАЛИ

НЕ ТАМ ИСКАЛИВыдающийся советский геолог Герман Жилинский, работавший на Чукотке в 1939–1950 годах, в автобиографической книге «Следы на земле» отмечает, что исторически «поиски полезных ископаемых на Чукотке начинались именно с золота. Толчком для этого послужили сообщения об открытии на соседней территории Аляски богатейших россыпей. «Золотая лихорадка», охватившая в конце прошлого века Аляску, побудила некоторых предприимчивых золотоискателей попытать счастья в соседней стране. Американские проспекторы хлынули на Чукотку. Обеспокоенное этим царское правительство сначала запретило проведение на Чукотке частных поисково-разведочных и горных работ, но тут же предоставило исключительное право на поиски и добычу золота известному русскому предпринимателю Владимиру Вонлярлярскому. Организованное им Русско-Американское акционерное общество просуществовало до 1909 года и за это время успело снарядить на Чукотку несколько золотопоисковых экспедиций. Все они обнаружили присутствие золота в береговых косах и долинах рек, но его оказалось мало, и россыпи промышленного значения не имели».

Жилинский указывает, что первая промышленная россыпь была найдена в горах Золотого хребта к северу от Анадыря в 1906 году канадским золотоискателем Надо. На ней начал работу небольшой прииск «Дискавери». По некоторым оценкам, за время его эксплуатации в 1906–1909 годах было намыто порядка 400–440 кг, но есть сведения, что в этом районе незаконно мыли золото вплоть до 1923 года и общий объём добычи составил более 600 кг.

В царское время на Восточную Чукотку снаряжалось ещё несколько партий – в бассейне всё той же реки Волчьей в 1912 году работали специалисты российского Геолкома, а в 1910– 1914 гг. – геологи треста «Лензолото». Результаты их поисков были отрицательными.

При советской власти геологическое изучение северной территории продолжилось. Первые советские геологи исходили из гипотезы о золотоносности Чукотки в силу её близости к Аляске и поначалу локализовали поиски на востоке. В 1928–1930 годах на реке Волчьей работала экспедиция Акционерного Камчатского общества под началом горного инженера В. В. Купер-Конина, а в 1930-м поиски в районе залива Креста и Колючинской губы вёл геолог треста «Союззолото» Иванченко, который пришёл к выводу о бесперспективности поисков золота в этом районе.

«Ошибка первых советских геологов, как и их предшественников, заключалась в том, что они, не зная особенностей геологического строения Чукотки, искали золото в непосредственной территориальной близости от Аляски – на берегах разделяющего Чукотку и Аляску Берингова пролива и, не обнаружив там богатых россыпей, уже не пытались или не могли заглянуть в более удалённые районы, такие как Чаунский или Восточно-Тундровский (впоследствии переименован в Билибинский. – Прим. ред.), – такой вывод делает Жилинский.

ОЛОВЯННАЯ ЛИХОРАДКА

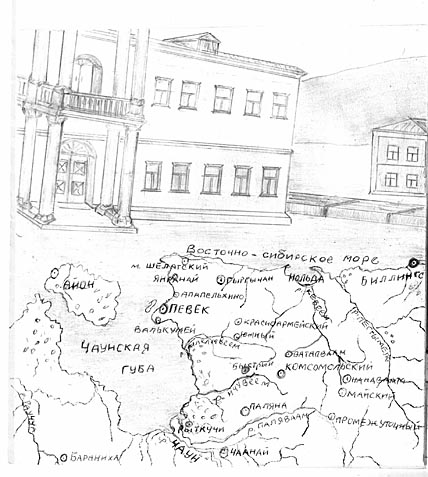

Новый всплеск интереса к подземным кладовым Чукотки связан с началом освоения Северного морского пути в начале 1930-х годов и организацией серии геологических экспедиций Главным управлением Севморпути, которые привели к большим открытиям. На Чукотке были найдены промышленно значимые месторождения другого стратегического металла – олова (в Чаунском районе – Валькумейское, Пыркакайское, Куйвивеемское, на территории нынешнего Иультинского района – Иультинское).

Геологические поиски в 1930-е годы стали смещаться на запад Чукотки – в районы, где впоследствии было обнаружено большое золото. Но и в это время открытий промышленно значимых месторождений не случилось, несмотря на то что некоторые экспедиции работали практически в тех же местах, где много лет спустя были сделаны главные находки. Примером могут быть золотые россыпи Билибинского района. Жилинский утверждает, что «ещё в тридцать четвёртом году их мог найти В. А. Вакар, в сорок первом А. В. Андрианов, ещё позднее М. Н. Злобин, Н. И. Кикас и другие работавшие здесь геологи. Но они не нашли их лишь потому, что брали пробы с поверхности – из горизонтов речных отложений, где крупного золота не было. Россыпи Билибинского района были открыты спустя много лет, уже во второй половине 1950-х годов, когда геологи Д. Ф. Егоров, И. Е. Рождественский, Ф. С. Пучков, А. И. Григорьев и другие взяли несколько проб из глубоких шурфов. Они сразу же зачерпнули со дна речных долин обнадёживающие пробы».

В общем, до конца 1940-х годов туловище Золотого Оленя упорно не хотело даваться разведчикам недр в руки. Несмотря на то, что признаки повышенной золотоносности находили во многих местах, значимых россыпей, подобных колымским, обнаружено не было. Тогда же прочно вошла в обиход теория, что Чукотка является оловянным районом, частью более обширной провинции, простиравшейся от Индигирки до Амгуэмы. Всё это подтверждалось большим количеством открытых на этой огромной площади крупных месторождений олова и вольфрама.

Данные выводы имели не только теоретическое значение. На практике они привели к отказу выделять серьёзные государственные средства для финансирования работ по поиску и разведке золота на Чукотке. Олово завладело всеобщим вниманием, хотя и в это время раздавались единичные голоса, которые говорили о перспективности работ на золото. Так, ещё в 1942 году Герман Жилинский, обобщив имеющиеся данные, дал смелый прогноз о золотоносности Чукотки, который в то время не был принят во внимание.

НА СЕВЕР БЕЗ ОПЫТА

37-летний геолог Василий Китаев прилетел из Магадана в Певек 10 августа 1948 года. До этого он не имел опыта работы на Севере. Более того, ранее Китаев не занимался поисками полезных ископаемых: на материке он трудился на «транспорте» – вёл геологическую и гидрологическую съёмку на строительстве железнодорожного обхода озера Байкал. С одной стороны, отсутствие опыта было недостатком, с другой – Китаев не был обременён сформировавшимися к тому времени стереотипами о геологии Чукотки.

Следующим летом из столицы Колымы прибыл ещё один человек, который сыграл ключевую роль в открытии на Чукотке первых промышленных месторождений россыпного золота – 32-летний Николай Ильич Чемоданов, назначенный заместителем главного геолога, а потом и главным геологом Чаунского районного геолого-разведочного управления. В 1950-м Чемоданов получил должность начальника Чаунского райГРУ. Молодой, но уже опытный специалист с 10-летним стажем работы на Колыме фактически стал руководителем поисковых и разведочных работ на огромной площади, охватывающей территории нынешних Чаунского, Билибинского, а также бывшего Шмидтовского районов.

Ещё до приезда Чемоданова в Певек руководство Управления запланировало на 1949 год две партии с целью расширения сырьевой базы по олову. Китаеву было поручено составить проект на изучение территории, прилегающей к действующим оловянным приискам.

«Невольно меня привлекла река Ичувеем с её столь значительными поисковыми данными на золото, полученными по работам двух партий, руководимых Р. М. Даутовым в 1940-м и 1941 годах, – пишет Василий Китаев. – Опробуя аллювий реки Ичувеем и не всех его притоков, они установили региональную знаковую золотоносность аллювия. При этом несколько проб было «весовых», с максимальным содержанием, равным 0,8 г/т (по их транскрипции) или ≈1,5 г/м3 в нашем понимании».

Даутов, как опытный геолог, не мог пройти мимо факта повышенной золотоносности Ичувеема и в отчёте рекомендовал ставить более детальные поиски. Однако неверие в золото Чукотки в конце 1940-х годов было настолько велико, что проект Китаева на сезон-1949 утвердили по титулу «Олово». Этому очень помогло то, что верхнее течение Ичувеема находилось недалеко от участка «Южный» оловянного прииска «Красноармейский», который нуждался в восполнении минерально-сырьевой базы.

БУТЫЛКА ЗОЛОТА УБЕДИЛА ВСЕХ

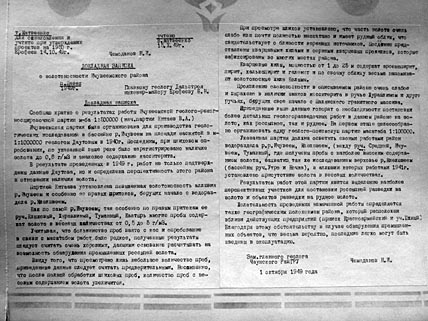

БУТЫЛКА ЗОЛОТА УБЕДИЛА ВСЕХРезультаты полевого сезона 1949 года для партии Китаева оказались удачными – в самом Ичувееме, а также в его правых притоках было обнаружено золото в весовых количествах – от 0,5 до 5 г/м3. И 1 октября после ознакомления заместителя главного геолога Чаунского райГРУ Николая Чемоданова с результатами работ Ичувеемской геолого-рекогносцировочной партии рождается исторический документ – докладная записка на имя главного геолога Дальстроя Бориса Ерофеева. В ней Чемоданов пишет: «Полученные результаты следует считать очень хорошими, дающими основания рассчитывать на возможность обнаружения промышленных россыпей золота».

В своих мемуарах «В двух шагах от Северного полюса», изданных много лет спустя, Николай Ильич отмечает, что «вскоре мой рапорт вернулся из Магадана. Идея о возможности и вероятности обнаружения золота на Чукотке получила право на жизнь».

В своих мемуарах «В двух шагах от Северного полюса», изданных много лет спустя, Николай Ильич отмечает, что «вскоре мой рапорт вернулся из Магадана. Идея о возможности и вероятности обнаружения золота на Чукотке получила право на жизнь».Однако при планировании сезона 1950 года развернулась нешуточная борьба. Сначала при поддержке главного геолога Дальстроя Ерофеева чаунцам удалось предварительно согласовать проект работ на золото, однако уже весной из Магадана пришло указание: вместо Право-Ичувеемской партии на золото организовать Юбилейную партию на олово, которая должна была работать примерно в том же районе.

Николай Чемоданов, по-видимому, не исключал такого поворота событий. Поэтому, не дожидаясь утверждения титула проекта, ещё в марте он отправил на Ичувеем тракторный поезд, везущий снаряжение, оборудование и людей для подготовки к геолого-поисковым работам. Это было грубейшим нарушением инструкций Дальстроя, но Николай Ильич, о котором коллеги отзывались как о весьма решительном человеке, всё же пошёл на такой шаг. Потом, когда Магадан узнал о его поступке, никто не решился свернуть работы Право-Ичувеемской партии и вывезти людей из тундры.

В августе Чемоданов лично посетил место работ. Как утверждает Василий Китаев, начальник Чаунского райГРУ, ознакомившись с положением дел на месте, на правах старшего принял решение отступить от проекта: вместо долины Среднего Ичувеема, поиски перенесли за перевал – в бассейн реки Ватапваам, где по ручью Беспокойному ранее неожиданно получили пробы с очень высокими содержаниями золота – от 0,5 до 120 г/м3. Как выяснилось позднее, это было ошибкой.

Тем не менее по итогам сезона Право-Ичувеемская партия в качестве веского доказательства того, что золото на Чукотке есть, приложила к рапорту с рекомендацией перенаправить работы в бассейн Ватапваама бутылочку с килограммом намытого золота. Она была отправлена в золотоприёмную кассу Магадана и произвела почти «магическое» действие.

КОМИССИЯ ПОДТВЕРДИЛА ЗАПАСЫ

Но уже в начале 1951 года с «полей» стали приходить тревожные вести: промышленных россыпей в новом районе поисков не обнаружено, золотоносность преимущественно знаковая.

В сложившихся условиях Чемоданов, вновь воспользовавшись удалённостью Певека от Магадана, принял волевое решение вернуть работы на Средний Ичувеем. Для этого был использован проект Этапваамской партии на 1951 год, в границу работ которой включили и Средний Ичувеем. При этом Николай Ильич опять сознательно пошёл на разумный риск: в зону деятельности партии вошли территории, ранее покрытые более детальной геологической съёмкой. Согласно инструкциям Дальстроя, так действовать категорически запрещалось.

В следующие два года в результате геолого-разведочных работ на Среднем Ичувееме была вскрыта первая промышленная россыпь Чукотки. «Мы готовились защищать запасы чукотского золота в государственной комиссии по запасам – самой высшей инстанции. Решение этой комиссии утвердило наши запасы – и с хорошей оценкой! Это была большая победа – победа поисковиков и разведчиков, успех всех чаунских геологов», – так об этом впоследствии напишет Чемоданов.

В 1958 году борьба геологов за Ичувеем получила своё логическое завершение: летом первый золотой прииск Чукотки «Комсомольский» дал металл стране и чукотское золото окончательно превратилось из мифа в реальность.

Кстати

В качестве рубежного времени, изменившего отношение к перспективам Чукотки по золоту, и Китаев, и Чемоданов называют 1952–1953 годы – именно тогда было доказано промышленное значение россыпи на Среднем Ичувееме. Дальше масштаб поисков только расширялся. Ежегодные ассигнования на геолого-разведочные работы по золоту увеличились в 1949–1958 годах более чем в 35 раз – с 600 тыс. до 22 млн рублей, а число одновременно работающих партий выросло до 30. В Чаунском районе были открыты россыпи на ручьях Быстрый и Становой, успешно продолжались работы в долине Ичувеема. В 1956 году Дмитрием Егоровым найдена первая промышленная россыпь в долине реки Кепервеем. В 1957 году партия Александра Григорьева вскрыла богатую россыпь на ручье Гремучем, притоке реки Бараниха (Раучуа), где через четыре года начал работать прииск имени XXII съезда КПСС. К 1961 и 1965 годам относится открытие крупнейших россыпей Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла, где вскоре начали работать прииски «Полярный» и «Ленинградский» – и это далеко не полный перечень. Пик добычи россыпного золота в округе пришёлся на 1974 год, составив 35,4 тонны.