До полюса и обратно

14.01.2022

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

Достичь Северного полюса! Эта задача была одной из самых важных и труднодостижимых задач среди полярных исследователей XIX и даже первой половины ХХ века. Сегодня «КС» продолжает цикл публикаций о становлении советской полярной авиации. Одной из ярких её страниц является советская воздушная экспедиция 1937 года на Северный полюс, которая завершилась полным успехом.

Предшественники

Северный полюс действительно имел почти магическую притягательность для полярных исследователей со всего мира. Чего стоит один упорный американец Роберт Пири, который в течение 23 лет снаряжал в белое безмолвие одну экспедицию за другой. В апреле 1909 года ему наконец удалось водрузить на Северном полюсе национальный флаг. Пири был настоящим подвижником и просто рисковым человеком. К полюсу он дошёл пешком по дрейфующим льдам, а груз вёз на собачьих упряжках. Правда, он не сделал почти никаких научных наблюдений, поскольку транспортировать оборудование на собаках было проблематично.

По воздуху первым достиг Северного полюса тоже американец – Ричард Бэрд, стартовавший со Шпицбергена. 9 мая 1926 года он пролетел над искомой точкой и вернулся обратно. А уже 12 мая 1926-го то же самое сделала экспедиция во главе с Амундсеном и Нобиле на дирижабле «Норвегия». В 1928 году Северный полюс был снова покорён – дирижаблем «Италия» под руководством Умберто Нобиле. Он пролетел над полюсом, но по возвращении летательный аппарат потерпел крушение во льдах Арктики. Кстати, участников этой экспедиции спасли советские ледоколы и самолёты.

Наконец в том же, 1928 году американцы Хуберт Уилкинс и Карл Бенджамин Эйельсон, следовавшие с Аляски на Шпицберген, перелетели через полюс.

Все эти экспедиции не дали ценных научных данных о неисследованных районах Арктики, в том числе и о самой северной точке планеты. Ни один из лётчиков, прошедших над полюсом, не сделал посадки на лёд. Результаты этих полётов могли быть смело признаны рекордами, но для науки особого значения не имели.

Советский подход

СССР в отличие от предшественников изначально ориентировался на научные задачи. В феврале 1936 года советское правительство приняло решение об организации воздушной экспедиции на Северный полюс и создании там научной дрейфующей станции на длительный период. Руководителем экспедиции был назначен Отто Шмидт, его замом по авиации – Марк Шевелёв. Научную группу с оборудованием предполагалось доставить на Северный полюс самолётами.

Для экспедиции были выделены четыре тяжёлых четырёхмоторных АНТ-6 и двухмоторный АНТ-7, которые были переоборудованы для длительного полёта в сложных условиях высоких широт.

Летом 1936 года под руководством будущего начальника дрейфующей станции Ивана Папанина на остров Рудольфа (самый северный из островов Земли Франца-Иосифа) с материка были завезены запасы горючего, продовольствия, запчасти и оборудование. Здесь была организована зимовочная база, построены жилые дома, мастерские, размещена мощная радиостанция, обеспечивающая прямую связь с Москвой.

Всю зиму 1936/37 года коллектив зимовщиков готовился к встрече самолётов предстоящей экспедиции, оборудуя аэродромы, строя дополнительные мастерские и жилые дома. Взлётно-посадочные полосы были обустроены на гладких полях многовекового ледника.

Первая высокоширотная экспедиция на Северный полюс отправилась из Москвы 22 марта 1937 года. Сначала в небо ушёл разведчик АНТ-7 Н-166 Головина, после получения от него данных о погоде – АНТ-6 Н-170 Водопьянова, затем Н-169 Мазурука (будущего начальника Красноярской воздушной трассы, или АлСиба), Н-171 Молокова. Замыкающим шёл Н-172 Алексеева. Всего в воздушной экспедиции на Северный полюс участвовало 42 человека под началом Отто Юльевича Шмидта.

Вот как вспоминал события тех дней в своей книге «Впервые над полюсом» один из членов экипажа тяжёлого АНТ-6 бортрадист Николай Стромилов.

«…Руководство экспедиции (Северный полюс) включило меня в качестве радиста в состав экипажа самолёта Н-169, где командиром молодой, но опытный дальневосточный лётчик И. П. Мазурук. Знакомлюсь с экипажем, с самолётом, с радиостанцией.

…Минут 20 я разговаривал с похожим чем-то на шофёра невысоким, плотным, вроде бы не старым, но заметно поседевшим сероглазым человеком в видавшем виды кожаном пальто, замызганной кепчонке и болотных сапогах, прежде чем догадался (бывает и так!), что это Василий Сергеевич Молоков, Герой Советского Союза, вывезший из ледового лагеря 39 челюскинцев.

Четвёртым гигантом командует Анатолий Дмитриевич Алексеев – высокий остроумный человек. В прошлом – электрик и летнаб. Давно летает на Севере и отлично его знает. Вместе с Б. Г. Чухновским он обнаружил на дрейфующих льдах в районе Шпицбергена двух человек из экспедиции потерпевшего катастрофу дирижабля «Италия», и это помогло ледоколу «Красин» найти их во льдах.

Непререкаемым авторитетом пользовались Шмидт, Шевелёв, командиры кораблей. Они редко отдавали приказы, зато чаще советовались с людьми. Командиры кораблей участвовали во всех работах по самолётам, подчас перемазывались, как механики. И то, что многие из этих работ выходили далеко за пределы прямых командирских обязанностей, нимало их не тревожило. Любовь к труду, дружелюбие, тактичность, уважение к человеку и забота о нём шли сверху, от руководителей, пронизывали и сплачивали весь состав экспедиции».

Первая часть задачи

Перелёт был тяжёлым – на значительной части пути погода не благоприятствовала экспедиции на Северный полюс. Уже по вылете её почти сразу встретил сильный снегопад, а затем полоса дождя. Командиры вели свои машины очень низко, нередко шли бреющим полётом… Почти до острова Рудольфа путь преграждали то снегопады, то дожди, то туманы. В Холмогорах, недалеко от Архангельска, из-за раскисшего аэродрома экспедиция просидела 8 суток. В Нарьян-Мар прибыли 30 марта. И здесь снегопад, туман и сильный ветер, бушевавшие на трассе перелёта, задержали более чем на 10 суток.

Лишь 19 апреля в 2 часа 5 минут все тяжёлые самолёты благополучно приземлились на аэродроме острова Рудольфа, расположенном на 82-й параллели северной широты. В тот же день в 17 часов 5 минут сюда прибыл разведчик, пилотируемый Головиным, который из-за плохой погоды вынужден был сделать промежуточную посадку на мысе Желания.

Дальше предстоял авиабросок до конечной точки маршрута. Её, между прочим, первым достиг именно самолёт-разведчик, прибывший на остров Рудольфа последним. 5 мая 1937 года лётчик Енисейской авиалинии Павел Головин на более лёгком АНТ-7 Н-166 был на Северном полюсе.

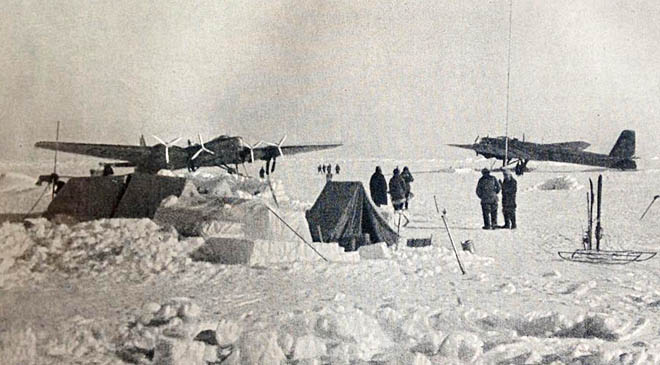

Дальше ждали погоду. Флагманский Н-170 Михаила Водопьянова поднялся в воздух в 4.52 21 мая с острова Рудольфа и в 11.35 успешно сел на полюсе. В машине вместе с лётчиками находились руководитель экспедиции Отто Шмидт и будущий начальник станции Северный полюс – 1 Иван Папанин.

Радиограмма начальника экспедиции Отто Шмидта, направленная 23 мая 1937 г. исполняющему обязанности начальника Главсевморпути Николаю Янсону, гласила:

«Сообщаем полученную через радиостанцию острова Диксон радиограмму: «Москва, Главсевморпути, Янсону, Бергавинову. Остров Рудольфа, Шевелёву. В 11 часов 10 минут самолёт «СССР Н-170» под управлением Водопьянова, Бабушкина, Спирина, старшего механика Бассейна пролетел над Северным полюсом.

Для страховки прошли ещё несколько дальше. Затем Водопьянов снизился с 1750 метров до 200, пробив сплошную облачность, стали искать льдину для посадки и устройства научной станции.

В 11 часов 35 минут Водопьянов блестяще совершил посадку. К сожалению, при отправке телеграммы о достижении полюса внезапно произошло короткое замыкание. Выбыл умформер рации, прекратилась радиосвязь, возобновившаяся только сейчас, после установки рации на новой полярной станции. Льдина, на которой мы остановились, расположена примерно в 20 километрах за полюсом по ту сторону и несколько на запад от меридиана Рудольфа. Положение уточним. Льдина вполне годится для научной станции, остающейся в дрейфе в центре полярного бассейна. Здесь можно сделать прекрасный аэродром для приёмки остальных самолётов с грузом для станции.

Чувствуем, что перерывом связи невольно причинили вам много беспокойства. Очень жалеем. Сердечный привет.

Прошу доложить партии и правительству о выполнении первой части задания».

Вслед за Водопьяновым стартовали с острова Рудольфа 25 мая три тяжёлых самолёта экспедиции. АНТ-6 Н-171 Молокова в 23.15 и в 5.45 был точно над полюсом.

Отто Шмидт так докладывал об этом: «…Сделав круг, в 5 часов 52 минуты Молоков пошёл по меридиану 50 градусов западной долготы к полярной станции. В 6 часов 24 минуты 26 мая сел на льдину станции. Уверенное, без всяких поисков, нахождение нашего лагеря является изумительным образцом работы тов. Молокова и штурмана тов. Ритслянда. В лагере огромная радость. Остальные две машины, Алексеева и Мазурука, вылетевшие позже, были ещё в воздухе. В 16.50 27 мая прилетел и совершил посадку Алексеев на Н-172. Первоначально Алексеев сел за полюсом, почти в том же месте, где сели мы 21 мая и откуда нас отнесло дрейфом. Здесь Алексеев, точно определившись и взяв пеленг на нашу льдину, дождался погоды и быстро прошёл отделявшее нас небольшое расстояние.

Ждали ещё Н-169 Мазурука, тоже севшего в 25 милях от нас, но западнее».

К лагерю СП-1 Мазурук прилетел 5 июня, а 6 июня воздушная экспедиция отправилась в обратный путь – на Москву, где их принял Центральный аэродром им. Фрунзе.

В научном дрейфе

Официальное открытие дрейфующей научной станции «Северный Полюс» состоялось 6 июня 1937 года, когда льдину покинули самолёты, доставившие полярников и оборудование. Остались на зимовку руководитель станции Иван Папанин, метеоролог и геофизик Евгений Фёдоров, радист Эрнст Кренкель, гидробиолог и океанограф Пётр Ширшов.

Эта четвёрка организовала научную станцию и начала легендарный дрейф на льдине 1937–1938 годов. В распоряжении зимовщиков был небольшой разборный домик. Его лёгкий каркас из дюралюминиевых труб был покрыт полотнищем прорезиненной ткани, а поверх положены тоже прорезиненные, надутые воздухом подушки. Сверху они были покрыты ещё одним брезентом и устланы оленьими шкурами. Затем шли два слоя шёлковых стёганых одеял на гагачьем пуху, и всё это закрывалось чехлом из плетёного брезента, пропитанного химическим веществом, предохраняющим ткань от порчи. Брезент и разостланные на нём дутые воздухом подушки толщиной в 15 сантиметров заменяли в этом оригинальном домике пол.

Одежда полярников состояла из шерстяного белья, толстого свитера, меховых комбинезона и рубашки, шерстяных носков, собачьих чулок, нерпичьих торбазов, шерстяных перчаток, просторных меховых варежек и мехового шлема. Наряд лётчика и штурмана дополняли пыжиковые маски, очки и огромные меховые шубы. Питались концентратами мяса, супа, щей и других продуктов. Успешно была опробована радиостанция, ветряной и бензиновый двигатели.

Созданная в районе Северного полюса научная станция через 9 месяцев дрейфа (за 274 дня более 2000 км) на юг была вы несена в Гренландское море.

Ледокольные пароходы «Таймыр» и «Мурман» сняли четвёрку зимовщиков 19 февраля 1938 года за 70-й широтой, в нескольких десятках километров от берегов Гренландии.

Значение высокоширотной воздушной экспедиции 1937 года для науки было велико. Океанографические наблюдения, проведённые на станции, показали, что тёплые атлантические воды достигают полюса и образуют там прослойку толщиной около 500 метров. Было подтверждено предположение Фритьофа Нансена о существовании подводного хребта между Гренландией и Шпицбергеном и обнаружен его западный склон.

Полярники получили комплекс научных результатов по Северному Ледовитому океану и собрали богатый материал по изучению дрейфа самой «папанинской» льдины.

После экспедиции 1937 года исследование северных территорий получило мощный импульс, началась регулярная эксплуатация Северного морского пути. Одна за другой появлялись радиостанции, радиомаяки, обеспечивающие безопасность плавания, возникали порты, угольные базы, зимовки. В самые отдалённые уголки Севера отправлялись полярные лётчики. Всем стало ясно: у научного и хозяйственного освоения Арктики – большое будущее.

К СТЕПЕНЯМ– НАГРАДЫ. Научные результаты, полученные на дрейфующей станции Папанина, были представлены Общему собранию Академии наук СССР 6 марта 1938 года и получили высокую оценку. Все участники экспедиции получили учёные степени докторов географических наук. Были и другие награды. Ещё раньше постановлением ВЦИК от 27 июня 1937 года звание Героя Советского Союза было присвоено О. Ю. Шмидту, И. Д. Папанину и полярным авиаторам – А. Д. Алексееву, П. Г. Головину, И. П. Мазуруку, М. С.Бабушкину, И. Т.Спирину, М. И. Шевелёву. Уже имевшие «Героев» В. С. Молоков, М. В. Водопьянов, а также остальные члены экспедиции были награждены орденами Ленина и Красной Звезды. По окончании дрейфа отдельным Постановлением ВЦИК от 22 марта 1938 года за выдающийся подвиг в деле освоения Арктики звания Героя Советского Союза удостоились и три «папанинца» – Е. К. Фёдоров, Э. Т. Кренкель и П. П. Ширшов.