Недра, нужные как воздух

08.04.2022

Вячеслав ФИЛИППОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

Летопись авиации и воздухоплавания свидетельствует, что первые самолёты сначала были по большей части развлечением, но почти сразу на них обратили внимание военные, и только потом стало понятно, что воздушный транспорт – это один из главных «движителей прогресса», способный решать огромное количество задач на пользу народному хозяйству и науке. Красноречиво свидетельствует об этом и история авиации Северо-Востока, о самых ярких фактах которой с июля прошлого года «КС» рассказывает в проекте «Небо Севера». Отдельное место в ней занимает работа авиаотряда треста «Дальстрой», в чьём ведении в 30-х годах прошлого века оказалось развитие на этой гигантской территории горнодобывающей промышленности.

Промышленность требует

Уже на заре советской авиации самолёты – сначала общества «Добролёт», а потом и гражданского воздушного флота – начали привлекаться к авиахимическим работам в сельском хозяйстве, гидрометеослужбе, аэрофотосъёмке, геодезии и картографии, разведке рыбных запасов, охране лесов, ледовой разведке и проводке судов. Появились отдельные авиационные структуры в подчинении наркоматов (впоследствии – министерств). Особенно это было актуальным для отдалённых районов СССР, ведь бескрайние и малолюдные просторы Сибири и Дальнего Востока не изобиловали «наезженными» путями – ни железнодорожными, ни автомобильными.

После образования в 1932 году Главного управления Северного морского пути подразделения полярной авиации появились на «северах» – от Архангельска до Чукотки. Большое значение придавалось строительству постоянных стационарных авиационных баз-аэродромов и аэропортов в приполярных районах, обеспечению их радио- и метеостанциями. Сильнейшим толчком в развитии авиации на Северо-Востоке стала операция по спасению научной экспедиции и команды парохода «Челюскин», раздавленного льдами в Чукотском море 14 февраля 1934 года, о которой «КС» неоднократно рассказывал. В спасении людей участвовали все, в том числе и радисты Дальстроя, обеспечивая передачу в центр радиограмм от радиостанций Уэлена, мыса Челюскин, пароходов «Смоленск» и «Сталинград». Именно в контексте выводов, извлечённых из этой спасательной операции, был сформирован авиаотряд на Чукотке, началось изыскание воздушных линий и строительство авиабаз.

Надо сказать, что первые работы на этом направлении стартовали ещё в 1930 году. Тогда специальная комиссия сделала вывод «…о возможности установления авиалинии Петропавловск – Усть-Камчатск – Анадырь – Уэлен». Активно ратовал за развитие воздушного транспорта Дальневосточный крайисполком, так как остро стоял вопрос связи с приисками, рудниками, охотничьими хозяйствами, а также вывоза добытого золота, пушнины – валютных резервов молодого Советского государства. Маршрут станция Рухлово – Якутск стал первой полностью сухопутной авиалинией на Севере, ведь до этого Север и Северо-Восток обслуживала только гидроавиация. Появились аэродромы в Охотске, бухте Нагаева, Хайрюзово, Большерецке, Сеймчане. На фоне ведущегося опережающими темпами развития горнодобывающей промышленности на Северо-Востоке, в том числе золотодобычи на Колыме, всё это имело решающее значение.

Активно ратовали за развитие авиации на Северо-Востоке партийные органы, видевшие в этом решение вопросов сообщения с приисками, рудниками, охотхозяйствами, а также вывоза золота и пушнины – валютных резервов молодого Советского государства.

Крылья Дальстроя

Учитывая крайнюю малонаселённость территории, государство приняло решение направить «обживать» Северо-Восток и добывать колымское золото многочисленную армию заключённых. А поскольку данная категория находилась в ведении НКВД, то именно этот наркомат стал главным хозяйствующим объектом.

История Дальстроя берёт отсчёт с Постановления ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1931 года, которым было определено «… использовать все возможности, способы и средства для немедленной и максимальной добычи золота в нынешнем и последующих годах, одновременно подготавливая базу для развёртывания капитальных работ по нормальной эксплуатации районов». В соответствии с ним уже через пару дней Совет труда и обороны СССР создаёт Государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы «Дальстрой». Интересны формулировки задач, поставленных перед новой структурой: «1. Разработка недр с добычей и обработкой всех полезных ископаемых края. 2. Колонизация района разработок и организация всевозможных предприятий и работ в интересах успешного выполнения первой задачи».

Таким образом, «Дальстрою» должны были подчиняться все находящиеся на гигантской территории предприятия, но, учитывая огромную площадь и разбросанность приисков, рудников и месторождений, остро стал вопрос связи между ними и управлением треста, а затем и вывоза стратегически важного и ценного груза. Конечно, где возможно, строились железнодорожные ветки и автодороги, однако было совершенно очевидно, что без авиации здесь не обойтись.

Первоначально согласно Постановлению Совета труда и обороны СССР от 23 мая 1932 года «Об установлении регулярного воздушного сообщения с приисками треста «Дальстрой» почтово-пассажирскую авиалинию из Владивостока или Хабаровска в Нагаево и линию Якутск – Крест – Хольджай – Оймякон – Среднекан поручалось организовать Главному управлению Гражданского воздушного флота. Трест «Дальстрой» должен был оборудовать лишь аэростанции и посадочные площадки. В 1933 – 1935 годах самолёты стали летать в Сеймчан, Алдан, Рухлово, обслуживали линии экипажи Ленской авиагруппы полярной авиации. Но эти полёты были нерегулярными, требовали много согласований, и к концу 1934 года руководство треста пришло к решению организовать собственный авиаотряд.

3 декабря в бухту Нагаева на пароходе «Совет» прибыли лётчик Шитц, бортмеханики Бордовский и Никитин, а 4 декабря они встретили пароход «Уэлен», с которого выгрузили четыре самолёта (П-5 и У-2). Была организована линия Хабаровск – Николаевск – Петропавловск-Камчатский, начались полёты по перевозке пассажиров и грузов из Магадана в Балаганное. Командиром авиаотряда Дальстроя 3 января 1935 года был назначен Илья Иванов.

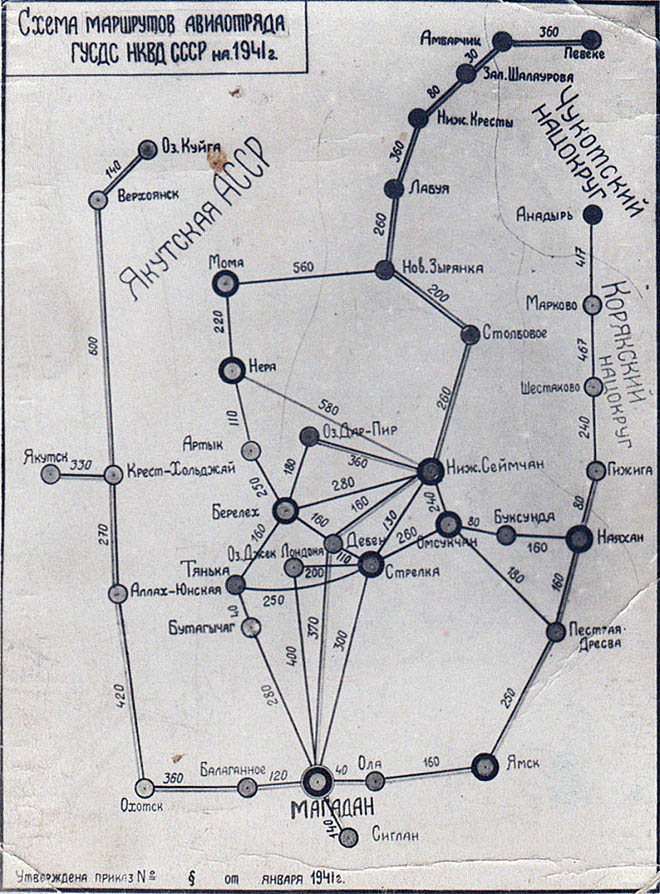

В самолётно-моторном парке отряда помимо П-5 и У-2 появились ПС-3, ПС-7, АНТ-7 (Р-6), МП-1, Ш-2. Лётчики решали задачи по снабжению и обслуживанию предприятий треста, а также осуществляли воздушную связь с Хабаровском. Привлекались авиаторы и к выполнению аэрофотосъёмочных работ, доставке изыскательских геологических партий, проводке судов, полётам по санитарным заданиям. Бывало, что участвовали они и в поиске беглых заключённых.

В последующие три года сменилось четыре командира авиаотряда – в 1936-м его возглавлял В. М. Старевич, в 1937-м – М. В. Бойцов, в 1938-м – С. Д. Добрынин, а в 1939 – 1942 годах эту должность занимал опытный лётчик, в будущем – директор гражданской авиации Венгерской народной республики и дипломат Шандор Шимич. За это время благодаря своей невероятной работоспособности, мужеству и мастерству известность на Северо-Востоке получили пилоты Дальстроя Дмитрий Тарасов, Николай Ермаков, Николай Клоченко, Георгий Кириллов, Михаил Сергеев, Николай Снежков, штурман Михаил Меньшиков.

В марте 1938 года трест «Дальстрой» был официально включён в состав НКВД как Главное управление строительства Дальнего Севера НКВД СССР, а его авиаотряд стал самостоятельной хозяйственной единицей в составе Управления. Задачи оставались те же, добавилась разве что необходимость установления воздушной связи Магадана с Якутском, Хабаровском и Москвой. Первый рейс по маршруту Нагаево – Москва в сентябре 1938 года выполнил экипаж ПС-7 пилотов Николая Кузнецова и Николая Аксенова, преодолев расстояние в 9202 км за 52 часа 50 минут лётного времени.

В 1939 году в авиаотряде появились кавалеры правительственных наград – за перевыполнение производственного плана пилот Александр Фастрицкий был награждён орденом Красной Звезды, пилот А. В. Чернов – медалью «За трудовую доблесть».

В паре с АлСибом

Начало Великой Отечественной войны внесло коррективы и в работу авиаотряда Дальстроя. ЦК ВКП(б) и советское правительство поставили задачу значительно увеличить добычу золота и цветных металлов. Количество грузов и частота полётов увеличились. Ряд пилотов выполняли план на 200%, налетав 1200-1300 часов вместо нормативных 650 часов. Много было вылетов по аэрофотосъёмке и спецзаданиям, в том числе в интересах сформированной осенью 1942 года Красноярской воздушной трассы, известной также как АлСиб, по которой из США в СССР перегонялись боевые самолёты. Нагрузка на лётный состав была колоссальной, и люди, и техника выдерживали не всегда. В 1942 году произошло 5 аварий, в том числе разбился тяжёлый Г-2 «СССР Х-349» пилота Клоченко.

Ресурс самолётов и моторов вырабатывался, а с ремонтом были сложности. Хорошо, что с Красноярской воздушной трассы передали новый С-47 с экипажем Михаила Марченко. Новый вместительный самолёт хоть как-то снял напряжённость. За проявленное мастерство в работе по доставке необходимых грузов горнякам командир авиаотряда Дмитрий Фуфаев, командир С-47 Михаил Марченко и пилот Борис Краснокутский были премированы, всему личному составу авиаотряда была объявлена благодарность.

Учитывая основной контингент работников Дальстроя, авиаотряд имел весьма специфический штатный состав. В связи с нехваткой авиаспециалистов из-за призыва в действующую армию руководство было вынуждено включить в состав экипажей и персонала аэропортов заключённых: по состоянию на 1944 год таковых в отряде числилось 119 из 385 человек. Надо отметить, что на безопасность полётов это не повлияло – люди были рады работать по своей специальности и работали отлично.

Авиаторы Дальстроя приближали Великую Победу, как могли. Доставляли грузы в отдалённые районы изыскательским партиям, садились на ограниченные площадки в горах «с подбором» с воздуха, возили почту, при необходимости проводили ледовую разведку, поиски вынужденно севших самолётов Красноярской воздушной трассы. Кроме того, на авиаотряд была возложена задача государственной важности – перевозка золота из Магадана и Сусумана в Хабаровск. Для этого использовались два ленд-лизовских Дугласа С-47, переданных в авиаотряд, что позволяло за один рейс перевезти 1200-1250 кг драгметалла. Пришли на выручку соратники – экипажи 8-го транспортного авиаполка 1-й перегоночной авиадивизии, которые на своих С-47 организовали перевозку золота до Красноярска. При выполнении этой задачи не было ни одного лётного происшествия – люди прекрасно понимали огромное значение этой работы.

Кстати, Дальстрой внёс огромный вклад в строительство инфраструктуры Красноярской воздушной трассы, построив 8 аэродромов – 2 базовых и 6 промежуточных. Аэропорты Сеймчан, Марково, Магадан, Анадырь были на ней в числе основных.

Всего за годы войны авиаотряд Дальстроя перевёз 19 680 пассажиров, более 5000 тонн грузов. Командир авиаотряда Дмитрий Фуфаев (бывший бортмеханик в рекордном перелёте Семёна Шестакова в США) был награждён орденом «Знак Почёта», весь личный состав – медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В 1946 году командиром авиаотряда был назначен лётчик-перегонщик Красноярской воздушной трассы Михаил Марченко, пришедший в отряд в 1943 году вместе с новеньким С-47 и ставший шеф-пилотом начальника Дальстроя. Но об этом мы расскажем в одной из следующих публикаций.

Венгерский ас Северо-Востока

Эмиль ЭГГЕРТ

gazeta@ks.chukotka.ru

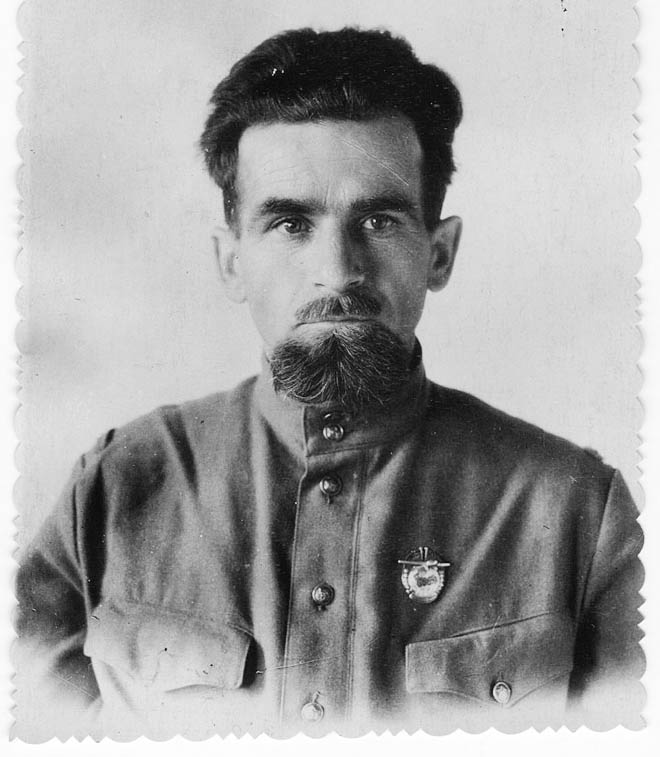

Три года командиром авиаотряда Дальстроя был венгр Шандор Иштванович Шимич, человек с удивительной судьбой, для которого Советский Союз стал второй Родиной и открыл дорогу в небо.

Родился Шандор в октябре 1901 года в Будапеште в семье дунайского матроса. В 1919 году вспыхнула революция, провозгласившая Венгерскую Советскую Республику. Восемнадцатилетний Шандор оказался на её переднем крае – действовал в группе подпольщиков Тибора Самуэли. После поражения революции Шандора Шимича приговорили к смертной казни через повешение и заточили в камеру смертников. Но под давлением общественности казнь заменили пятнадцатилетним заключением.

По личному указанию Ленина советское правительство обменяло 2400 австро-венгерских офицеров, воевавших против советской власти в армии Колчака, на 400 венгерских революционеров и членов их семей. В первой партии в числе 49 активнейших участников венгерской революции, прибывших осенью 1921 года в Россию, был и Шандор Шимич. Так в Советской России Шимич приобрёл вторую Родину, с которой он неразрывно будет связан 24 года.

В январе 1922 года ЦК ВКП(б) направил Шандора Шимича в Петроград в военную школу. В 1923 году он по совету лидера венгерских коммунистов Белы Куна поступил в Борисоглебскую военную школу лётчиков, которую окончил одновременно с Валерием Чкаловым и летал с ним в одной эскадрилье, а затем окончил школу воздушного боя в Серпухове. Служил лётчиком-инструктором.

На должность командира авиаотряда Дальстроя Шандор Иштванович был утверждён в ноябре 1939 года. Работал хорошо, в партийной характеристике Шимича отмечено: «…добился большого перелома в работе, коллектив успешно справляется с перевозкой грузов… Требовательный и чуткий руководитель. Пользуется заслуженным уважением. Заботится о перспективах северной авиации». В январе 1941 года Шимич награждён медалью «За трудовую доблесть». Но в ноябре 1942 года его уволили с должности, так как в соответствии с приказом наркома обороны в Красной армии и НКВД нельзя было служить представителям тех стран, которые воевали против СССР.

Шимич не был репрессирован, однако вынужден был работать не по специальности в организациях и учреждениях Магадана. В 1945 году он, будучи заместителем начальника Центральной научно-исследовательской лаборатории Дальстроя, обращается с просьбой к советскому правительству отправить его на Родину: «...Сейчас, когда Красная армия освободила Венгрию, когда на Венгерской земле начинается строительство новой жизни, мой долг быть там...».

После освобождения Венгрии советскими войсками Шимич вернулся на родину. Длительное время работал над созданием венгерской авиации, занимал ряд ответственных постов в Министерстве обороны республики. В разное время он – генеральный директор гражданской авиации, начальник штаба, первый заместитель командующего ВВС.

Многие годы Шандор Шимич находился на дипломатической работе – был послом Венгрии в Болгарии, Польше, КНДР. В 1960 – 1970-е годы он – сотрудник венгерского посольства в Москве.

Скончался Шандор Иштванович в 1978 году в Будапеште, но его помнят и чтят в Магадане: в марте 1986 года улицу Заречную переименовали в его честь, о чём свидетельствует мемориальная доска, установленная на одном из зданий.

Кстати

В 1970-х годах Шимич прислал в Магадан поздравительную открытку, в которой написал: «...Всем лётчикам Северо-Востока успешных полётов там, где каждая сопка делает свою погоду...».